Лента новостей

Идеальный человек Возрождения

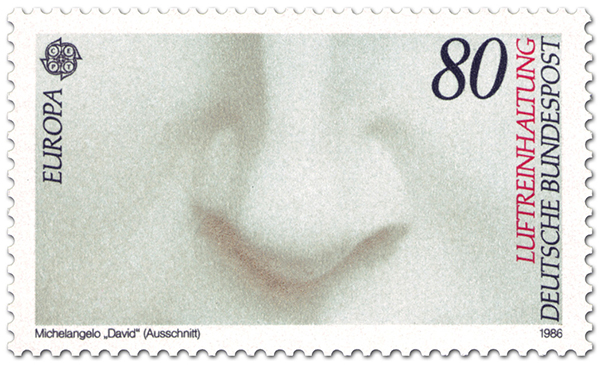

Давида Микеланджело знает, наверное, каждый студент художественной школы или училища: в учебных классах студенты рисуют нос, глаза, губы, ухо, голову и фигуру Давида, тренируясь в анатомии, создании объема, света и тени. Кажется, Давид – это идеальный образец для подобных зарисовок, где каждая часть замечательна свой пластической выразительностью.

Давид был одним из двенадцати статуй ветхозаветных героев, которыми предполагалось украсить собор Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции. Микеланджело, когда он начал ваять статую, было всего двадцать пять лет. Два года Микеланджело работал над статуей.

23 июня 1503 года зрителей пригласили полюбоваться шедевром, работа над которым близилась к завершению. 26 января 1504 года статуя была признана «почти законченной» и назначена комиссия по выбору места для её установки. К тому времени проект создания множества статуй на кровле собора был оставлен по многим причинам, одной из которых было осознание сложности поднятия на огромную высоту тяжёлой статуи. Статую было решено установить у Палаццо Виккьо, и одна только транспортировка статуи к месту заняла целых четыре дня!

Интересно, что Давид не предназначен для кругового обзора: Микеланджело не доработал его спину. Он обнажен – так изображали героев греческие скульпторы – типичная черта Возрождения, в котором вернулся интерес к телесности. Давид, ветхозаветный царь, сразившийся с великаном Голиафом, олицетворял силу, гордость, героизм и свободолюбие человека Возрождения, он стал символом победы демократии флорентийской республики.

Давида критиковали еще при жизни мастера за неверные пропорции, которые, как считается, Микеланджело было сложно соблюсти из-за ряда причин: размеров мраморного блока, невозможности отойти и оценить пропорции издалека, в конце концов, из-за неопытности молодого мастера. Многие считают, что такова была задумка, ведь на статую предполагалось смотреть снизу, и тогда пропорционально верная голова казалась бы слишком маленькой. Возможно, Микеланджело хотел вложить в статую духовный порыв, психологизм, которого избегали греки – поэтому пропорции преувеличены, и, замечательные по отдельности части фигуры создают дисгармоничное целое. Впрочем, это не помешало Давиду Микеланджело стать одной из самых известных статуй в мире, по которой не только учатся рисунку, но и которую тиражируют на футболках, сумках, тетрадях, с которой создают мемы. Копии статуи есть в Пушкинском музее в Москве и Академии художеств в Санкт-Петербурге, этих копий огромное количество: состоятельные люди до сих пор заказывают Давида в мраморе, обеспечивая работой флорентийских скульпторов, что доказывает: образ юноши, приготовившегося к битве с великаном, смелый, страстный и гордый, не теряет своей актуальности на протяжении веков.

Ирина Кварталова

Добавлено: 19.09.2022 21:44

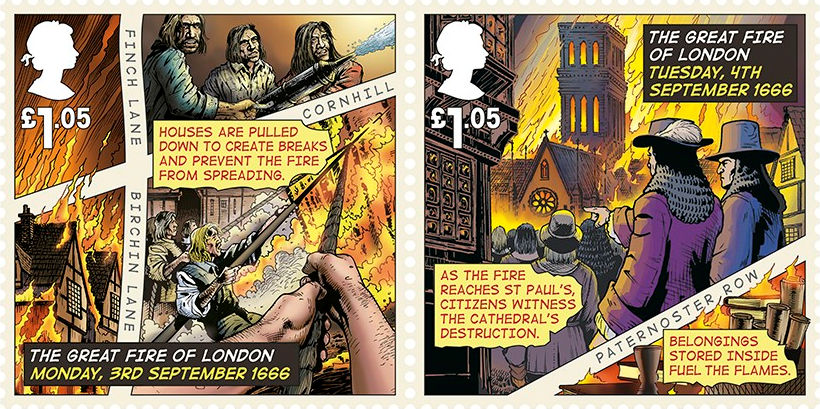

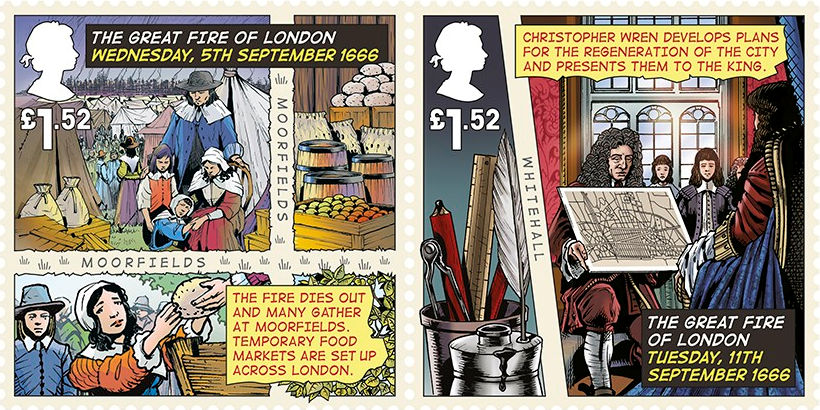

Великий лондонский пожар

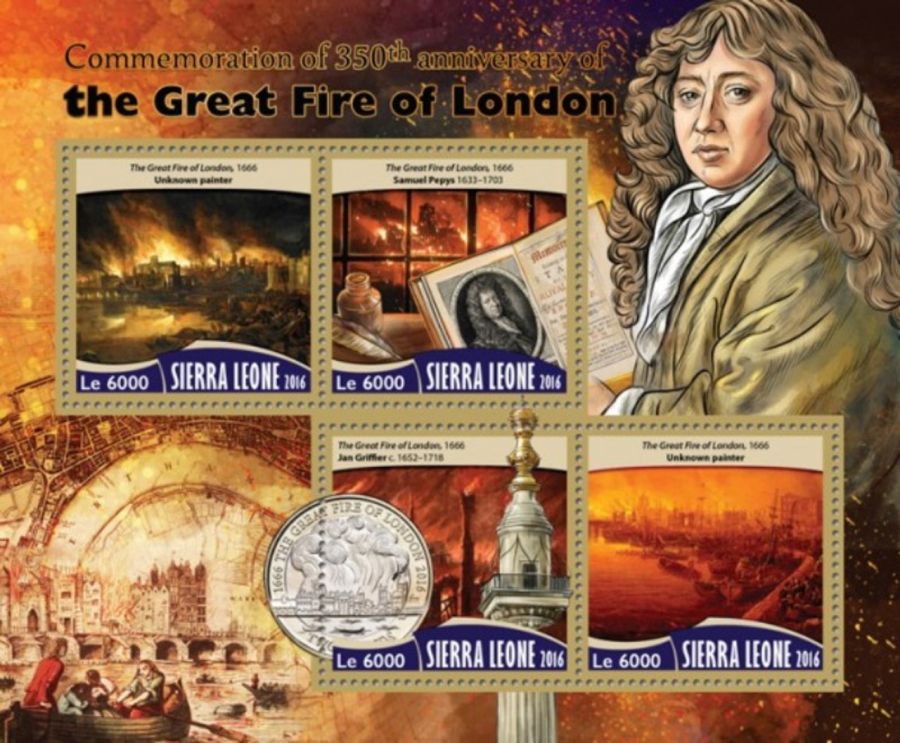

В 17 веке Лондон – один из самых больших и густонаселенных городов Европы. Он был застроен в основном домами с деревянным каркасом, промежутки между которым заполняли смесью глины и соломы. Крыши тоже были соломенными. Такие дома легко горели, не говоря о том, что в черте города находилось огромное количество кузниц, ремесленных мастерских, складов с горючими материалами – маслом, сахаром, скипидаром, жиром, порохом.

Как часто бывает, катастрофа – это совпадение случайных, но фатальных в совокупности факторов. Скученность домов Сити, между которыми не было противопожарных стен, жаркое и сухое лето, оставленная без присмотра свеча, сильный ветер... Так начался один из самых страшных пожаров, уничтоживший весь центр Лондона и сравнимый по масштабам с пожаром Рима при Нероне или московским пожаром 1812 года.

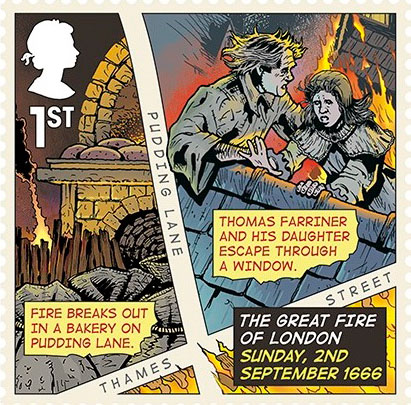

Пожар начался в пекарне на Паддинг-Лейн около полуночи 2 сентября, и огонь быстро охватил дом и соседние здания. По законам того времени на снос зданий должен был дать разрешение собственник, пока власти выясняли владельцев соседних домов, часть которых не хотела, чтобы их дома разрушали, огонь стал распространяться дальше. Ситуацию мог бы спасти лорд-мэр, но он прибыл поздно и не был был способен действовать решительно.

О пожаре осталось много воспоминаний, например, бывший чиновник Сэмюэл Пипс пишет о том, что увидел в воскресенье: «Все пытаются спасти своё добро, швыряют вещи в реку или на лихтеры. Многие не покидают своих жилищ до тех пор, пока огонь не начинает лизать им одежду;— тогда только несчастные кидаются в лодки либо сбегают по ступенькам к воде».

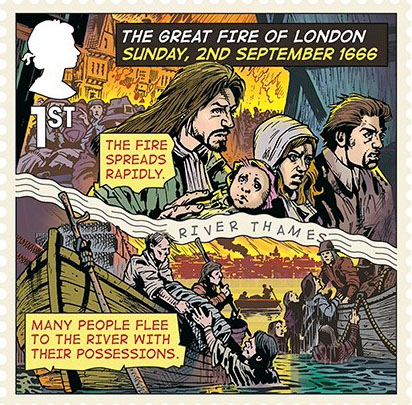

По воспоминаниям лондонцев, никто не пытался предотвратить распространение огня или тушить пламя в самом начале пожара, люди, испуганные, бежали, нагрузив скарбом ручные тележки или наняв лодку. Владельцы лодок и телег заломили цены, и нанять их стоило до 40 фунтов (по очень примерным подсчетам – до 4 тысяч фунтов на нынешний день). Карл II, прибыв по реке к месту пожара, приказал сносить дома, но это не помогло – огонь начал распространяться неконтролируемо, образовался огненный смерч.

В понедельник огонь продолжил распространяться на севере и западе города, и в этот же день сгорел собор святого Павла. Огонь дошел до реки, где охватил дома на Лондонском мосту... Не было никакого порядка и внятной координации, лорд-мэр, судя по всему, уехал из города, хотя именно он должен был организовать борьбу с огнем. В итоге этим занялся брат Карла II Яков, герцог Йоркский. Во вторник разрушения были самыми сильными, но уже на следующий день огонь начал стихать: ветер ослабел, а просеки на границах Сити остановили распространение пламени.

По разным оценкам, в пожаре погибло от восьми до нескольких десятков человек, что удивительно для такой катастрофы. Впрочем, не учитываются последствия – холодная зима и смерть погорельцев от голода. Было уничтожено больше 13 тысяч зданий, в том числе тюрьмы, собор Святого Павла и Королевская биржа.

Конечно, в возникновении пожара первым делом обвинили французов и голландцев, с которыми Англия тогда воевала, но реальных виновников так и не нашли. Суд постановил, что пожар случился по воле Божьей... Впрочем, определенные уроки все же были вынесены: теперь между домами и рекой делались набережные, улицы стали шире, а сами дома предлагалось строить из кирпича и камня, и часть из них действительно была построена именно так, хотя в целом Сити восстановили в тех же очертаниях, что и до пожара. Проектом восстановления города руководил архитектор Кристофер Рэн, он отстроил заново собор Святого Павла в стиле барокко – сейчас это одна из главных достопримечательностей Лондона.

Недалеко от Паддинг-Лейн был возведён Монумент в память о Великом лондонском пожаре, который создали Кристофер Рен и Роберт Гук - колонна высотой 61 м, часто называемая просто «Монумент». Она стоит до сих пор, а на ее основании выгравирован рассказ об истории Великого лондонского пожара.

Кварталова Ирина

Добавлено: 11.09.2022 21:55

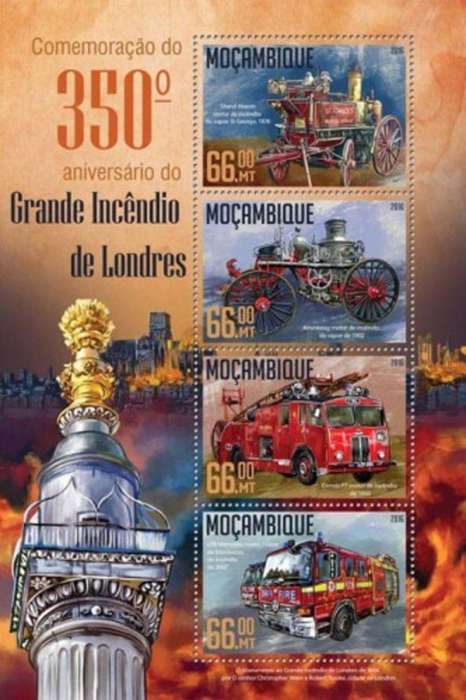

Яснополянская школа

В 19 веке, с ростом индустриализации, стало ясно, что школа сама становится своего рода фабрикой – фабрикой по производству идеальных граждан страны, которые будут наиболее эффективно трудиться во благо государства. Так было в английских, немецких, американских школах, так было и в школах Российской империи. Прогресс требовал все большего количества образованных и умелых, но привыкших к строгим правилам и регламентам людей, которые не задают лишних вопросов, и школьное образование, которое еще в средние века тяготело к догматизации и было достаточно инертным, успешно внедрило эту модель.

Дети учились от звонка до звонка, им не позволялось вставать, задавать вопросы, за любое нарушение дисциплины строго наказывали, часто это были побои или унижения.

С этой системой боролись уже тогда, когда стало ясно, что она дает детям лишь поверхностные знания, никак не поощряет ни стремление к свободе, ни стремление к творчеству и самовыражению.

Против такого порядка выступал Лев Толстой, он организовал в своем имении школу, о которой мы до сих пор вспоминаем, когда говорим о великом писателе.

Толстой с философией непротивления злу насилием выступал против вообще любой регламентации и явно не любил правила, навязанные обществом. Дисциплина и правила никак не образовывают человека – он считал так. Всё в преподавании должно быть индивидуально — и учитель, и ученик, и их взаимные отношения. В яснополянской школе дети сидели кто как хотел. Никакой определённой программы преподавания не было. Единственная задача учителя заключалась в том, чтобы заинтересовать класс. Занятия вел сам Лев Толстой, хотя у него были и постоянные учителя, и приходящие помощники. Именно для этих занятий Толстой написал свои детские рассказы – наверняка вы помните эти нравоучительные истории: «Как гуси Рим спасли», «Акулу», «Филиппка».

Вслед за Руссо, Толстой считал, что образование не может быть без воспитания и наоборот, воспитывая детей, мы образовываем их. Его главным методом было слово учителя – рассказы, беседы, он задавал детям творческие работы – сочинения, что не было распространенным методом в деревенских школах, где учили грамоте, арифметике и слову Божьему, и обучение состояло из зубрежки. Толстой поощрял в детях критическое мышление и самостоятельность, стремление творчески выразить себя. Зубрежку он вообще отрицал, потому что понимал, что бессознательное усвоение знаний ведет к такому же быстрому забыванию их. Сейчас все это кажется нам привычным и обыкновенным – и творческие задания, и развитие критического мышления, но для его времени и для того социального слоя, с которым Толстой работал – крестьянства - это было ново.

Он писал: «Когда я вхожу в школу и вижу эту толпу оборванных, грязных, худых детей с их светлыми глазами и так часто ангельскими выражениями, на меня находит тревога, ужас, вроде того, который испытывал бы при виде тонущих людей… И тонет тут самое дорогое, именно то духовное, которое так очевидно бросается в глаза в детях. Я хочу образования для народа только для того, чтобы спасти тонущих там Пушкиных, Остроградских, Ломоносовых. И они кишат в каждой школе».

Яснополянская школа помещалась в двухэтажном каменном доме. Маленький колокол висевший на крыльце, звонил каждое утро в восемь часов, и через полчаса появлялись дети. «Никогда никому не делали выговоров за опаздывание и никогда никто не опаздывал. С собой никто ничего не несет - ни книг ни тетрадок. Уроков на дом не задают. Никакого урока, ничего, сделанного вчера, ученик не обязан помнить нынче. Его не мучает мысль о предстоящем уроке. Он несет только себя, свою восприимчивую натуру и уверенность в том, что в школе нынче будет весело так же, как вчера. Он не думает о классе до тех пор, пока класс не начался». Не делалось никаких попыток установить порядок, так как дети должны учиться сами сохранять его.

Главными принципами в образовании для Толстого были религиозная основа самого образования и воспитания, соответствие заданий силам и способностям учеников, осмысленное их выполнение, отсутствие страха наказания за неверно выполненное задание, а самое главное – интерес к изучаемым предметам. Толстой старался сделать так, чтобы уроки в его школе проходили занимательно, чтобы детям было интересно узнавать новое. Это сейчас тоже кажется само собой разумеющимся принципом, но в 19 веке его мало кто разделял, не считаясь с особенностями детского возраста и интересами детей вообще. А свободный порядок в классах, когда дети делают то, что им хочется, а не то, что требует учитель, и при этом учатся и сдают все положенные тесты – это и сейчас что-то недоступное, из самого передового опыта, который редко внедряется в современной российской школе.

Толстой опередил свое время в педагогической мысли, некоторые его идеи до сих пор кажутся утопическими, а многие – до сих пор остаются актуальными, но он обратил внимание общества на проблему школьного образования, схоластического, направленного не на внутреннее развитие ученика, а на внешние показатели - к сожалению, не решенную до конца до сих пор. Возможно, когда-нибудь все школы станут похожими на яснополянскую: свободными, лишенными предрассудков, где ценятся не знания, а их качество, и творческое развитие учеников.

Ирина Кварталова

Добавлено: 05.09.2022 23:05

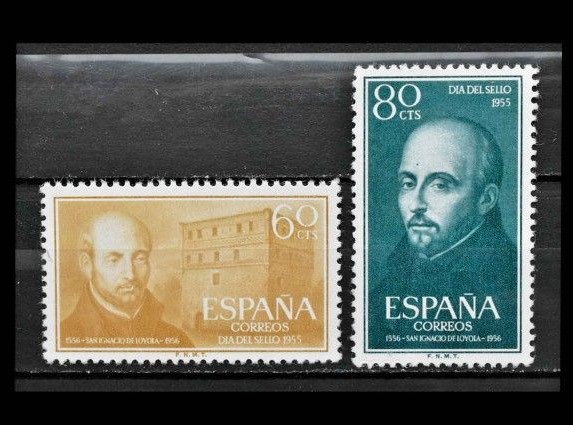

Основание ордена иезуитов

Джеймс Джойс в романе «Портрет художника в юности» подробно описал детство и взросление героя, который обучался в иезуитской школе. Изначально проникаясь идеями ордена, Стивен Дедал постепенно разочаровывается в них, находя лицемерными, отбрасывает и утверждает собственную философию. Однако быт и нравы иезуитского колледжа Джойс описал со знанием дела, ведь он сам получал образование именно у иезуитов. И именно этот роман Джойса приходит в голову, когда речь заходит об ордене иезуитов – одном из самых мифологизированных среди католических орденов.

Организовал орден в 1534 году Игнатий де Лайола, выходец из древнего баскского рода. Он был на военной службе, бывал в Иерусалиме, учился в Сорбонне, как сам Лайола писал – исследовал «пути Иисуса».

В конце 1536 года он с группой товарищей отправился в Рим и в ноябре 1537 года поступил на службу церкви. Их могли разослать по всему миру, и чтобы не терять связь друг с другом, они организовали монашеский орден. Для того времени это было довольно смелое решение: католическая церковь находилась в упадке, боролась с Реформацией, и на монашеские ордена возлагалась ответственность за падение популярности католицизма. Тем не менее, Лайола и его товарищи написали проект устава, который представили папе. Папа утвердил его 27 сентября 1540 года. В апреле следующего года товарищи Игнатия избрали его своим настоятелем.

Иезуиты, кроме традиционных для монахов обетов бедности, послушания и безбрачия дают и четвертый – послушание римскому Папе «в вопросах миссий». Принципы их ордена – это жёсткая дисциплина, строгая централизация, беспрекословное повиновение младших по положению старшим, абсолютный авторитет главы — пожизненно избираемого генерала, подчинённого непосредственно папе римскому. Иезуиты славились своей подвижной системой морали, которая позволяла им приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам и произвольно толковать основные религиозно-нравственные требования. В отличие от других монашеских орденов, многим иезуитам было позволено вести светский образ жизни, а принадлежность к ордену сохранять в тайне. Именно это и привело к тому, что слово «иезуит» приобрело переносное значение – «хитрый, изворотливый, двуличный человек».

Иезуиты активно проповедовали свое учение и в Европе, и в Азии, и в Америке. Известно, что посещали они и Россию – например, дворянин-иезуит Фуа де ла Нёвилль, посетивший Москву в посольстве польского короля, описал свои впечатления о России в сочинении «Любопытное и новое известие о Московии» (1698). В основном иезуиты на территории России были выходцами из Польши, и после того, как орден в 18 веке был упразднен на 40 лет по всей Европе, они остались проповедовать и преподавать в своих школах.

Несмотря на то, что современные иезуиты не сильно выделяются своей философией на фоне других католических орденов, часть критиков считает, что иезуиты не до конца отвергли принятую в средние века мораль, допускающую очень вольное трактование различных вещей и событий.

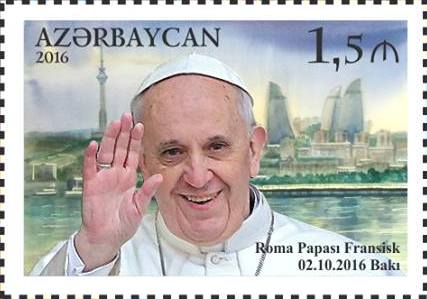

Однако, примечательно, что нынешний Папа Римский – первый представитель этого ордена среди пап – кардинал, архиепископ Буэнос-Айреса Хорхе Марио Бергольо, взявший себе имя Франциск. Могущество ордена иезуитов велико, но оно не достигает тех масштабов, которые приписывают ему, считая, что иезуиты чуть ли не правят миром. Этот миф основан на системе взаимопомощи и крепких связей в самых разных кругах, которые практикует орден – впрочем, как и любое другое религиозное сообщество.

Ирина Кварталова

Добавлено: 29.08.2022 00:14

Создание Пулковской обсерватории

19 августа 1839 года открылась Пулковская обсерватория – основная обсерватория Российской академии наук. Она находится на возвышенности недалеко от Петербурга – купол обсерватории можно видеть по дороге в аэропорт.

В начале 19 века самой крупной обсерваторией России была Академическая обсерватория, находившаяся на верхних этажах Кунсткамеры. Уже к концу 18 века это не устраивало ученых: наблюдать небо из центра города неудобно, мешает свет и дым печных труб. Николай I одобрил создание обсерватории на окраине Петербурга, на возвышенности, и архитектурный проект был поручен Александру Павловичу Брюллову. Первоначальное здание в стиле классицизм до наших дней не сохранилось – после Великой Отечественной войны его пришлось восстанавливать по архивным чертежам, однако большая часть оборудования и архив пережили войну.

Изначально штат обсерватории состоял из 7 человек, руководил ею Василий Яковлевич Струве, один из основоположников звездной астрономии в России.

В обсерватории наряду с астрометрическими инструментами находился самый большой на тот момент в мире рефрактор (оптический телескоп) Мерца и Малера с диаметром объектива 38 сантиметров.

Основным направлением работ в обсерватории в то время было определение положения звёзд в пространстве, составление карт звездного неба, а также поиск и исследование двойных звёзд. В обсерватории также производились географические исследования территории России, она использовалась для развития средств навигации.

В 1893 году в обсерватории был установлен нормальный астрограф (служит для фотографирования небесных объектов), сохранившийся до настоящего времени.

С 1844 года в Российской империи в качестве точки отсчёта географической долготы использовался проходящий через центр Главного здания обсерватории Пулковский меридиан – точка отсчета для геодезистов России. Все корабли России отсчитывали свою долготу от Пулковского меридиана, пока в 1884 году за нуль-пункт отсчёта долгот на всём земном шаре не был принят меридиан, проходящий через ось пассажного инструмента Гринвичской обсерватории (нулевой или Гринвичский меридиан).

Для наблюдения звезд на южных широтах были открыты два филиала обсерватории – возле поселка Симеиз в Крыму и в городе Николаев.

Пулковская обсерватория работает до сих пор, хотя сейчас вести наблюдения в ней затруднительно из-за неблагоприятных астроклиматических условий города. Неоднократно обсуждались и обсуждаются планы переноса обсерватории в более благоприятно место и превращение территории в музей (территория и здания признаны памятниками ЮНЕСКО), однако пока обсерватория работает и, вероятно, в ближайшие годы исключительно музеем все-таки не станет...

Ирина Кварталова

Добавлено: 20.08.2022 11:09

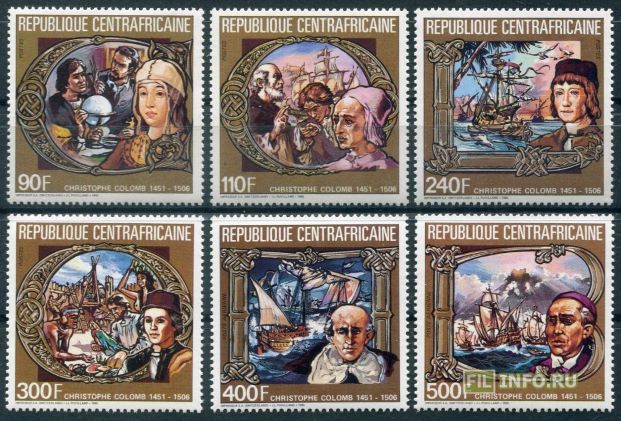

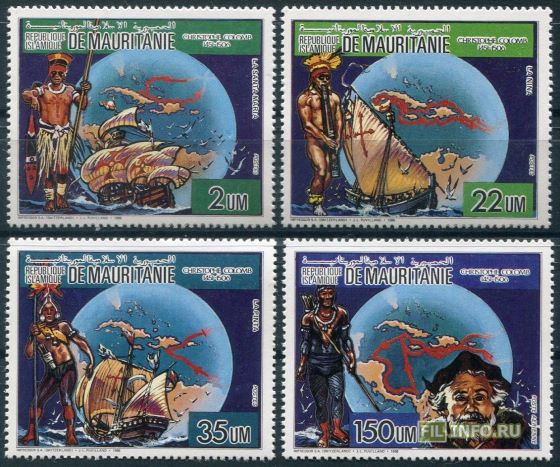

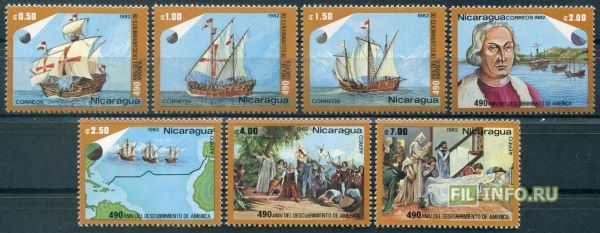

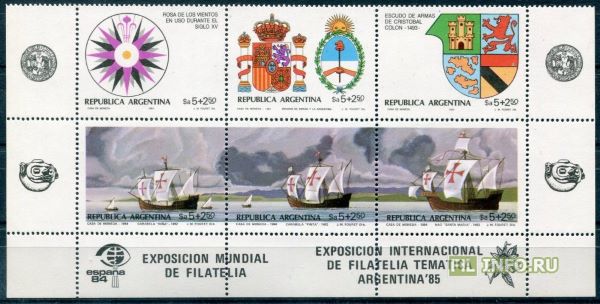

Первое плаванье Христофора Колумба

3 августа 1592 года из испанского порта Палос-де-ла-Фронтера вышли три корабля: каравеллы «Пинта», «Нинья» и нао «Санта-Мария». Капитаном «Санты-Марии» был Христофор Колумб, служивший королеве Изабелле Кастильской. Сам Колумб, как известно, искал путь в Индию, не предполагая оказаться на другой стороне земного шара. Разумеется, он не мог знать, что, двигаясь на запад, попадет не в Индию, так как карты 16 века были весьма приблизительными, а об Америке никто, кроме викингов, не имел представления.

Земли, которые открыл Колумб в этом и следующих путешествиях, долгое время так и называли Вест-Индией («Западной Индией), чем отличали ее от Ост-Индии («Восточной Индии»), включающей собственно Индию и Индонезию.

13 октября того же года Колумб высадился на незнакомый берег и водрузил на нём кастильское знамя, формально вступил во владение островом и составил об этом нотариальный акт. Остров назван Сан-Сальвадором. Остров населяли аборигены, которые ходили абсолютно нагими, не знали железного оружия и курили «сухие листья» - табак. У местных жителей испанцы увидели и золото. Колумб заставил их показать дорогу дальше, и так, продвигаясь на юг, испанцы узнали о большом острове Куба.

Испанцы рассчитывали найти золото и пряности, но местные жители возделывали картофель, табак, маис и хлопчатник и казались испанцам выходцами из бедной части Китая. Испанцы двинулись дальше в поисках мифического острова, изобилующего золотом.

В этом плаванье Колумб потерял «Санту-Марию»: она села на рифы. Из обломков корабля соорудили порт Ла-Навидад. В этом порту Колумб оставил часть моряков с оружием и припасами.

В первом плаванье Колумб посетил несколько островов Карибского бассейна, например, ставшую впоследствии пиратским гнездом Тортугу, так же были открыты остров Эспаньола (Гаити) и Куба. Он вернулся в Испанию с небольшим количеством золота, местными растениями и несколькими туземцами, которых назвали индейцами.

Так началась испанская экспансия в Новый Свет, разделившая мир, отголоски которой мы наблюдаем до сих пор.

Дискуссионным считается вопрос, насколько жестоко обращались испанцы с местным населением, источники противоречат друг другу, а каждая страна, получившая в Новом Свете обширные колонии, была прямо заинтересована в том, чтобы показать врагов более кровожадными, чем они были на самом деле. Но фактом остаётся то, что местное население оказалось восприимчиво к инфекциям, которые переносили колонисты, и люди умирали тысячами, что тоже послужило одной из причин падения местных цивилизаций. И, конечно, аборигены не были столь же хорошо вооружены, как испанцы, у них не было огнестрельного оружия и артиллерии, и они мало что могли противопоставить пушкам и ружьям. Развитые культуры были уничтожены…

Золото, которое колонисты все-таки нашли и впоследствии вывозили целыми кораблями из Нового Света, сыграло в конце концов с Испанией злую шутку и приблизило ее падение, так как испанцы начали финансировать этим золотом войны, на которые уходило огромное количество ресурсов. Но Колумб об этом, конечно, не подозревал. Он показал западному миру табак и картофель и доказал, что, несмотря на тяготы плаванья, переплыть океан - возможно. До сих пор половина американского континента говорит на языке своих далеких прадедов, отправившихся добывать счастье и богатство вслед за Колумбом.

Ирина Кварталова

Добавлено: 14.08.2022 15:37

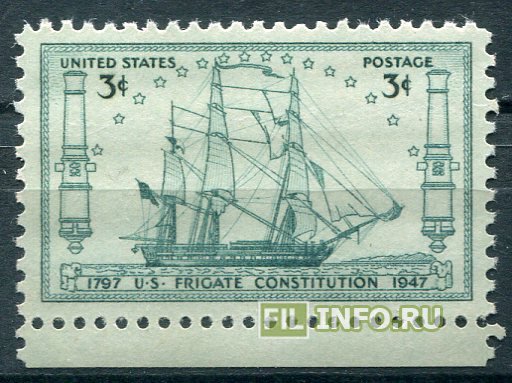

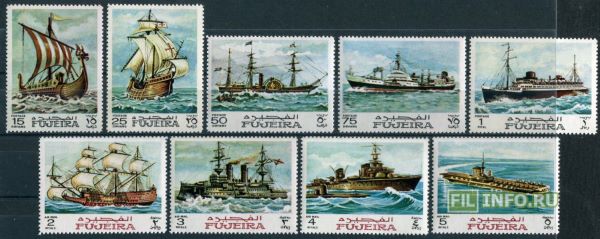

Жизнь моряка в петровское время

Глядя на прекрасные парусники 18-19 веков, люди обычно представляют морские сражения, неизведанные земли и открытия, пиратов и прочую романтику, почерпнутую из приключенческих книг. Мало кто задумывается, как жилось на таком корабле, который по нескольку месяцев, а то и больше, проводил в открытом море. Что люди ели и пили? Как лечились от болезней? Как стирали одежду? Как вообще был устроен быт фрегата петровского времени?

Попробуем разобраться!

Работа моряка – это очень тяжелый труд на очень небольшом пространстве, в стихии, полной опасностей. На галеонах XVII века (таких, которые отправлялись в Новый Свет за серебром и золотом) команда достигала 400 человек, а на военных фрегатах XVIII века – до 900! Когда капитан давал команду, большая часть их оказывалась на реях, чтобы оперативно поставить необходимые в данный момент паруса. Это требовало большой сноровки – забраться по веревочной лестнице на мачту, которая еще и качается под тобой, да не просто забраться, а работать на такой высоте! К тому же паруса приходилось постоянно чинить, а на корабле постоянно что-то ломалось и выходило из строя, и нужно было заменять испортившиеся части, связывать концы порванных канатов специальными узлами, потому что не было замены.

Простым морякам жилось несладко. Корабль был очень тесным, душным и сырым, внутри воняло из-за трюмных вод, можно было погибнуть в морском сражении, от несчастного случая или инфекции. И все-таки, несмотря на это, многие шли на флот – паек матроса обычно был сытным, за работу платили, а жизнь была устроена по понятному распорядку.

Рацион моряка состоял из хлеба (в порту) или галет – сухих пресных лепешек, солонины, гороха, пива и иногда, если везло, пойманной рыбы. Консервы научились делать только в XIX веке. В XVIII веке моряки в длительных плаваньях, особенно к северу, болели цингой. Это недостаток витамина C, из-за которого выпадают волосы и зубы, и человек медленно и мучительно умирает, но долгое время никто не понимал, чем же болезнь вызвана. Только к концу XVIII столетия врачи поняли, что необходимо питаться фруктами, и на корабли стали брать бочки с лимонным соком.

Но были и другие болезни и инфекции – тиф, дизентерия – которые тоже косили жизни моряков. Врачи мало что умели делать с болезнями в то время, только назначали кровопускания и довольно бесполезные лекарства на основе ртути, например. Впрочем, моряки редко жаловались – ведь и в городах можно было подхватить инфекцию и умереть. К тому же хирург все-таки кое-что умел, например, зашивать раны или проводить ампутации

Спать морякам приходилось вахтами, по 4 часа. Места было мало, поэтому никогда не случалось так, чтобы спала вся команда одновременно: половина всегда несла вахту. Спали в гамаках, которые днем сворачивались и убирались в сети на верхней палубе. Чтобы забраться в гамак, тоже требовалась определенная сноровка!

Мылись матросы чаще всего морской водой. В тропических морях можно было купаться прямо за бортом. Для этого в море опускали парус, из которого делали импровизированный бассейн – он защищал от акул. В северных морях дела обстояли хуже – в холодной воде некомфортно купаться, а избавляться от паразитов время от времени необходимо. Для стирки приходилось набирать дождевую воду, потому что морская соль делает одежду твердой и ткань быстрее разрушается и рвется.

На военных кораблях была очень строгая дисциплина. Запрещалась выпивка, курение, азартные игры, моряк должен был безоговорочно подчиняться приказу. За нарушение дисциплины жестоко наказывали – кнутом, бичеванием сквозь строй. Наверняка вы слышали про килевание – когда несчастного протаскивают на веревке под килем, но это очень редкое и экзотическое наказание: даже за серьезные проступки редко казнили, ведь в море попросту неоткуда взять людей.

Жизнь моряка была наполнена опасностями – от болезней до стычек с неприятелем, когда ядра разносили корабли в щепки. Моряки страдали от сырости, холода, отсутствия нормального сна и плохой еды. Но это был способ подняться из низов, один из редких для того времени социальных лифтов, с помощью которого можно было занять достойное место в обществе. Некоторые известные мореплаватели начинали простыми матросами, например, Джеймс Кук. Впрочем, верно и то, что так везло единицам.

Романтический образ мореплавателя стал популярен уже после того, как парусные корабли перестали бороздить океаны. Это была тоска по старому миру и старой жизни, и множество произведений литературы закрепило этот образ – и «Остров сокровищ» Стивенсона, и «Одиссея Капитана Блада» Сабатини, и рассказы Джека Лондона… А популярность франшизы «Пиратов Карибского моря» подтверждает, что авантюристы и искатели приключений – это один из самых востребованный типажей в культуре, особенно, если помножить их на красивые парусники, таинственные клады и неведомые опасности. Море – стихия жизни – манит нас до сих пор, и мы рады очаровываться сказками о тех временах, когда на небольшом деревянном корабле люди пересекали океаны в поисках Эльдорадо… или банального золота

Ирина Кварталова

Добавлено: 06.08.2022 10:26

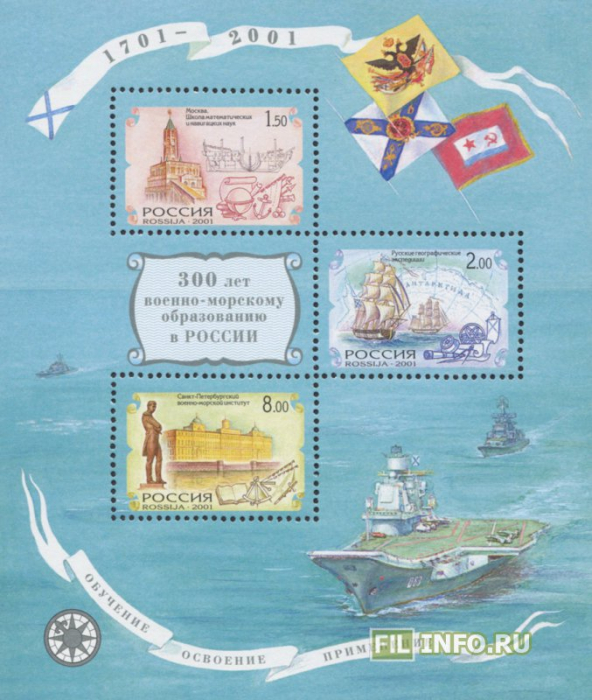

Основание российского флота

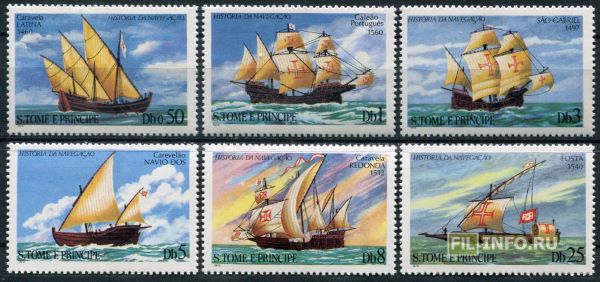

История российского флота восходит к Петру I, царю-реформатору. Без выходов к морю была невозможна ни военная мощь государства, ни торговые отношения с другими странами. Петр I стремился контролировать не только Белое море, но и Балтийское, и Черное. Первый его поход – по Дону, на Азов, не был удачным, но построенная флотилия показала при втором походе, что корабли – хорошее подспорье для пехоты. После второго азовского похода царь утвердился в мысли, что флот его государству необходим. На это требовалось найти деньги. Так как в казне не хватало на это средств, то издержки по сооружению большей части этих судов он разложил на духовенство, бояр и городских обывателей.

На берегах Дона в Таврове, Ново-Павловске и при реке Икорц Петр I учредил новые верфи. Во всех этих местах с 1695 по 1710 год построено 67 кораблей, фрегатов и прамов, почти столько же галер, бомбардных судов и брандеров и до тысячи бригантин, шняв и др. мелких судов. Но поспешность постройки, сырой лес, употреблявшийся для неё, и повреждения, которым суда подвергались при проводе через мелководное устье Дона, — все это приводило их в преждевременную негодность, поэтому весною 1710 года при объявлении войны Турции в Таганроге годных к службе оказалось только 5 кораблей, 1 фрегат, 2 шнявы и 1 тялка.

Петр отправляется изучать морское дело сначала в Голландию, а потом в Англию, где к своему удовольствию находит не только мастеров, которые издревле передают друг другу секреты кораблестроения, но целую школу, где все делается по науке и по чертежам. С ним отправляются и наиболее способные юноши, которым предстоит руководить постройкой кораблей. Вернувшись, он продолжает строить корабли на верфях Архангельска и в Петербурге.

Петр I выписывал иностранцев для постройки кораблей, и под их руководством был заложен в 1704 году парусный фрегат «Штандарт». Конечно, царю требовалось больше кораблей, вооруженных пушками, и на первых порах флот выполнял лишь оборонительную функцию. Только в 1708 году Петр решает идти в наступление и захватывает город Борго, а в 1710 флот помогает при взятии Выборга.

Для образование морских офицеров Петр I основывает в Москве Школу математических и навигацких наук, а в Петербурге – Морскую академию.

К концу жизни царя флот его насчитывал 36 кораблей, 16 фрегатов, 70 галер и около 280 мелких судов. Корабли имели 2 или 3 палубы и от 40 до 100 пушек – это было очень грозное оружие! Высокое качество русских кораблей признавалось многими зарубежными мастерами-кораблестроителями и моряками. Так, один из современников Петра, английский адмирал Поррис, писал: "Русские корабли во всех отношениях равны наилучшим кораблям этого типа, какие имеются в нашей стране, и притом более изрядно закончены".

Авторитет Петра как флотоводца и России как морской державы стали признаваться балтийскими государствами. В 1721 году Швеция и Россия, наконец, подписали мирный договор. Потребовалось двадцать лет, чтобы молодой русский флот закрепился в Балтийском море.

После победы в Северной войне Россия стала признаваться одной из мировых держав, и это дало основание Петру именовать ее Российской империей. И, конечно, этих побед могло бы и не случиться, не будь Петр так заинтересован в строительстве современного флота. Его наследникам только оставалось придерживаться этих начинаний.

Ирина Кварталова

Добавлено: 28.07.2022 23:17

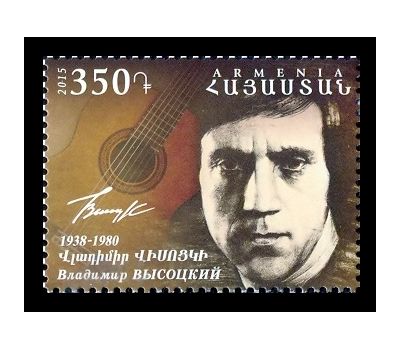

День памяти Владимира Высоцкого

25 июля – день памяти Владимира Высоцкого. 25 июля 1980 года он скончался от инфаркта в возрасте всего лишь 42 лет.

Существует мнение, что поэт должен умереть молодым, пока он в расцвете творческих сил. Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Маяковский, Есенин… Как трагические герои времен романтизма, они ярко прожили свою жизнь и ярко погибли. Так и Владимир Высоцкий – кумир и герой миллионов советских граждан – ушел из жизни слишком рано, но успел оставить после себя и песни, и стихи, и незабываемые роли в театре и кино.

Творчество Владимира Высоцкого удивительно синтетично. В нем органично сочетаются музыка, поэзия, исполнительское мастерство, мастерство актера. Сам Высоцкий, отвечая на вопрос о том, кем он себя считает — актёром, поэтом или композитором, пояснял, что пытается создать некий синтез из разных «жанров и элементов»: «Может быть, это какой-то новый вид искусства».

В юности Высоцкий сочинял блатные, дворовые песни – тогда это было модно, их пела вся Москва. Его песни даже считались народными, например, Анна Ахматова так отзывалась об одной из них. Но еще тогда Высоцкий тяготел к нарративу, к тому, чтобы рассказать в песне законченную историю. В 1960-х, когда блатная и дворовая темы себя исчерпали, Высоцкий начинает писать новых, самых разных героев – возможно, в том ему помогает и актерский опыт. Он широко использовал иносказание и гротеск, и за легкомысленной историей прятал серьезные вопросы. Слушатели прекрасно их понимали: в то время умение вычитывать из текста подцензурные мысли было развито практически у всех.

Всем известна его ролевая лирика, в которой Высоцкий говорит как бы от имени либо человека, либо какого-то предмета. Часто в ней звучали иронично-обличительные интонации.

Высоцкий писал и философскую лирику, на которую оказала влияние его работа над ролью Гамлета. Эта роль – мечта любого актера – наполнила его лирику желанием осмыслить сущность бытия, вечным вопросом «быть или не быть». Мятущийся, жаждущий истины характер датского принца оказался созвучен эпохе, которая так же неосознанно искала ответы на этот вечный вопрос.

Во многих песнях Высоцкого звучит военная тема («Он не вернулся из боя», «Черные бушлаты»). Хотя сам он застал войну ребенком в эвакуации, он по-своему осмыслил ее, и рассказ о войне шёл через призму «гамлетовского опыта автора».

Вместе с другими поэтами-шестидесятниками Высоцкий определил развитие авторской (или бардовской) песни, которая в свою очередь дала толчок для развития русского рока. Авторскую песню исполнял сам поэт, аккомпанируя себе, как правило, на гитаре. Главным в авторской песне был текст, и эта традиция была заимствована позже рок-музыкантами.

Песни Высоцкого были любимы народом: студентами, профессорами, рабочими, мужчинами, женщинами, подростками и взрослыми. Этот феномен массовой популярности долго не понимали, критиковали Высоцкого за блатные интонации, сниженную лексику, лирического героя – полуспившегося и примитивного человека. Но, в конечном итоге, критика забылась – а песни остались. Его песни трогали искренними, исповедальными интонациями. По словам Алексея Германа, Высоцкий «бывал беспощаден, но никогда не был злым. У него все замешено на любви, на вере в человеческую душу». Александр Мень признавался, что, не зная Высоцкого лично, он всегда с удовольствием слушал его песни — это «первый народный поэт, отразивший весь срез эпохи последнего десятилетия».

Марок с Высоцким выпустили не так много. Официальный выпуск - одна марка в серии и один конверт. Данная марка, например, была изготовлена художником В.Ковалем, но она так и не увидела свет.

Ирина Кварталова

Добавлено: 23.07.2022 09:44

Повесть о Петре и Февронии Муромских

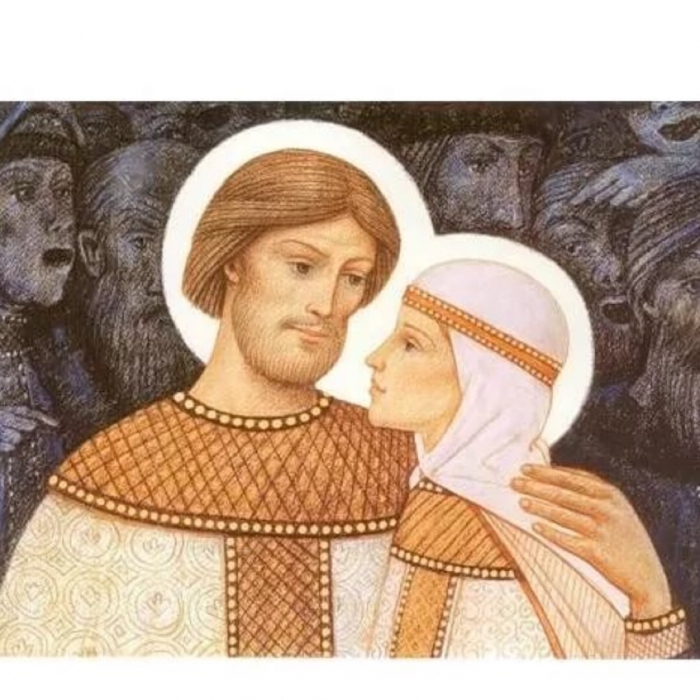

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» - один из наиболее известных памятников древнерусской литературы, выдающийся своими художественными особенностями. Исследователи считают, что, скорее всего, Петр и Феврония - легендарные персонажи, несмотря на то, что они были канонизированы церковью в 16 веке: ни одна летопись не содержит упоминания о таких князьях. Это поистине народные герои, и сама их история корнями уходит в народные сказки о мудрой деве и об огненном змее.

Князь Петр, согласно «Повести», заболел проказой после победы над змеем, и лечить его взялась девица Феврония, простолюдинка, на которой князь пообещал жениться. Феврония загадывала ему загадки, испытывая мудрость – типичный сказочный прием! Она исцелила князя, но своего обещания он не сдержал: он не хотел жениться на простолюдинке. Один струп оказался незалеченным, и князь вновь заболел. Тогда он наконец сдержал свое слово.

Однако бояре были против этого брака, и вынудили князей уйти из города. После этого началась смута, и боярам ничего не оставалось, кроме как смириться и принять простолюдинку княгиней.

Петр и Феврония умерли в один день, и хотя были похоронены отдельно, на следующий день оказались в одном гробу.

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» характерна тем, что это не житие святых в прямом смысле. Петр и Феврония, несмотря на то, что перед смертью они приняли монашеский постриг, были людьми светскими, а в «Повести» нет описаний чудес, которые они творили при жизни, что обязательно для любого жития. Повесть написана живым, разговорным языком, она отражает устную фольклорную традицию, а ее создатель – Ермолай Еразм – был современником Ивана Грозного. Сюжет повести был очень популярен: существует очень много похожих сказок, где героиня устраивает свою жизнь благодаря уму и смекалке.

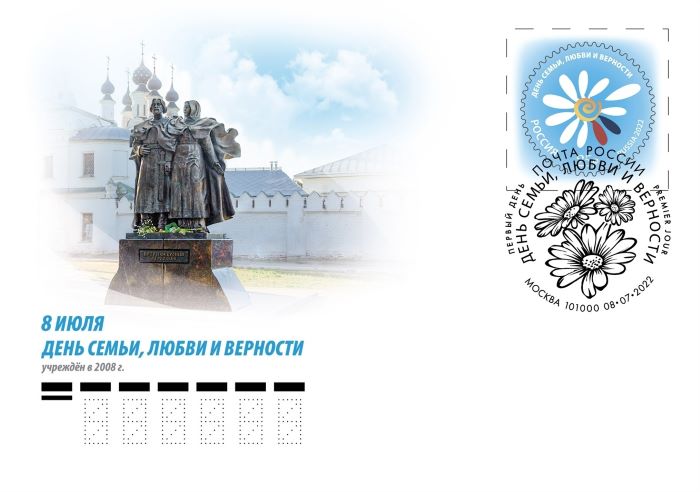

В России в честь святых отмечают праздник – День семьи, любви и верности. В этом году в честь этого события была выпущена новая марка. Она была погашена в Херсонесе 8 июля 2022 года.

Ирина Кварталова

Добавлено: 14.07.2022 22:12