Лента новостей

Почему Гоголь сжег второй том «Мертвых душ»?

Пожалуй, самый известный факт о Николае Васильевиче Гоголе – это то, что он сжег второй том «Мертвых душ». Такой поступок удивляет нас, хотя подобные жесты отчаяния нередки среди деятелей искусства – будь то писатели, художники или скульпторы. Это может быть и частью творческого процесса, где автор отвергает сделанное ранее. Однако именно поступок Гоголя стал символическим – ведь он сжег не просто негодные по его мнению главы романа, а уничтожил свою главную книгу о России.

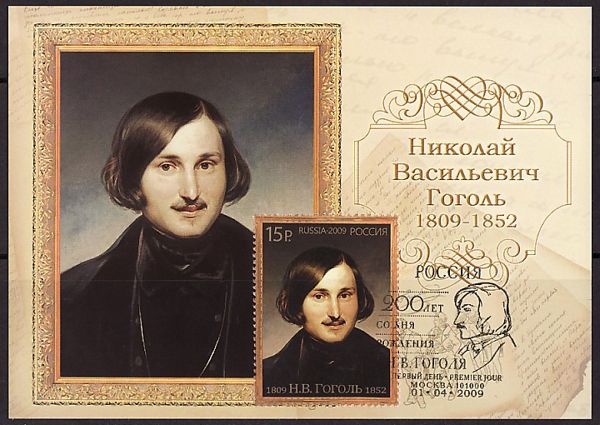

Картмаксимум России «Николай Васильевич Гоголь. 1809—1852», 2009 год

Почему же писатель так поступил со своим любимым детищем? Что он хотел сказать этим жестом?..

Попробуем разобраться.

Последние четыре года своей жизни Гоголь прожил в Москве, в доме на Никитском бульваре. Именно там, по преданию, он сжег второй том «Мертвых душ». Дом принадлежал графу А.П. Толстому, который приютил у себя вечно неустроенного и одинокого писателя и делал все для того, чтобы он чувствовал себя свободно и удобно.

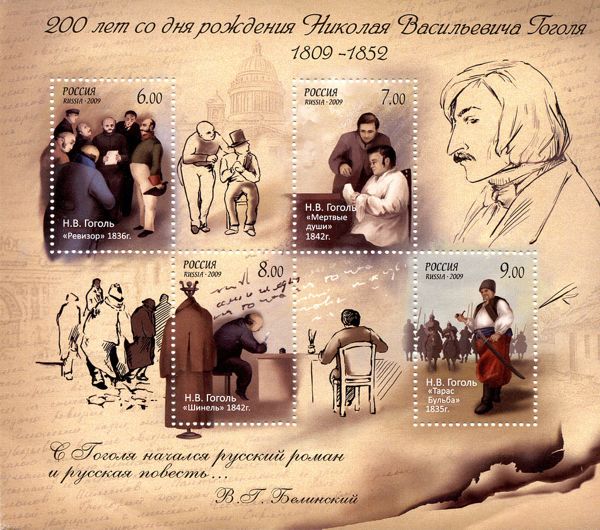

Почтовый блок России «Произведения Н.В. Гоголя», 2009 год

«Мертвые души» – это magnum opus Гоголя, сравнимый по грандиозности замысла с «Божественной комедией» Данте Алигьери. Как и Данте, Гоголь предполагал показать в романе Рай, Частилище и Ад, которые воплощала современная ему Россия. И начала он с Ада, как и Данте.

Гоголь был нервным, эмоционально нестабильным, как бы сейчас сказали психологи, человеком, склонным к мистификациям и депрессии. Возможно, у него имелись психические расстройства, что, впрочем, нельзя подтвердить. Он жил единственно своим творчеством, и, происходя из обедневшего дворянского рода, не имел сколько-нибудь значимых доходов. Все его имущество ограничивалось «самым маленьким чемоданом». «Мертвые души» он писал с 1835 года и так и не закончил. Это был труд, в который он вложил всю правду о России, всю свою любовь к ней. «Труд мой велик, мой подвиг спасителен!», – говорил Гоголь друзьям.

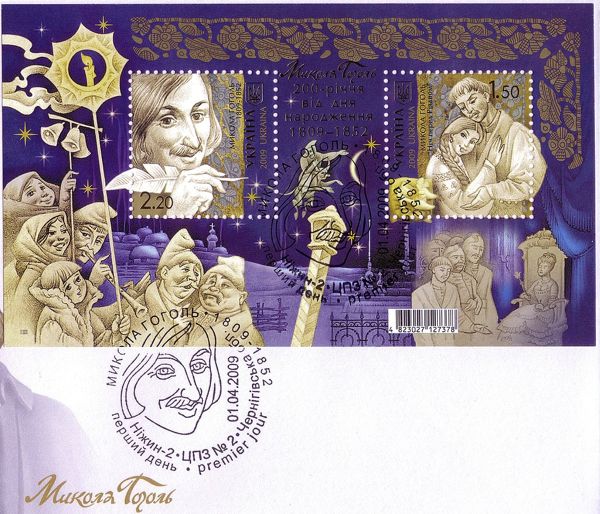

Почтовый блок Украины «200-летие со дня рождения Н.В. Гоголя», 2009 год

Гоголь не один раз пытался уничтожить рукопись. Сначала на него глубоко повлияла смерть Александра Пушкина, в 1845 году, подверженный депрессивному эпизоду, он сжег рукопись второго тома «Мертвых душ». Однако после он восстановил уничтоженные главы.

В январе 1852 года, когда умерла Е.Хомякова, жена гоголевского друга, писатель признавался своему духовнику отцу Матфею: «На меня нашел страх смерти». С этого момента Николай Васильевич постоянно думал о смерти, жаловался на упадок сил. Все тот же отец Матфей требовал от него оставить литературные труды и, наконец, подумать о своем духовном состоянии.

Почтовая марка СССР «100-летие со дня смерти Н. В. Гоголя», 1952 год

Скорее всего, Гоголь находился в глубокой депрессии, которую в то время не диагностировали и тем более не лечили. В этом состоянии в ночь на (12) 24 февраля 1852 года он позвал своего слугу Семёна и приказал принести портфель, в котором хранились тетради с продолжением «Мертвых душ».

Под мольбы слуги не губить рукопись, Гоголь положил тетради в камин и поджег их свечой, а Семену сказал: «Не твое дело! Молись!».

Утром Гоголь, видимо, сам пораженный своим порывом, сказал графу Толстому: «Вот, что я сделал! Хотел было сжечь некоторые вещи, давно на то приготовленные, а сжег всё. Как лукавый силен – вот он к чему меня подвинул! А я было там много дельного уяснил и изложил... Думал разослать друзьям на память по тетрадке: пусть бы делали, что хотели. Теперь все пропало».

Сейчас существует несколько трактовок этого поступка.

Почтовая марка СССР «Н.В. Гоголь», 1952 год

Первая – что Гоголь пошел на этот шаг осознанно. Масштабность замысла собственной «Божественной комедии» победила его. Он понял, что Россия – это Ад, и ни Чистилища, ни Рая в ней нет. И это осознание толкнуло его на уничтожение тех частей романа, которые он считал слишком обнадеживающими.

Вторая – что Гоголь случайно, как он и говорил графу Толстому, уничтожил вместо черновиков рукопись второго тома.

Третья – что рукопись спрятали или уничтожили люди из окружения писателя, его недоброжелатели, которые считали, что второй том написан «не так». Эта версия наиболее несостоятельная и никаких подтверждений под собой не имеет.

Какие бы причины не толкнули Николая Гоголя на сожжение романа, сегодня литературоведы сходятся в том, что потеря второго тома поэмы – трагедия для всей мировой литературы.

Почтовая марка ГДР «Николай Гоголь», 1952 год

Ирина Кварталова

Добавлено: 27.02.2023 11:25

Последняя дуэль

Александр Пушкин славился своим вспыльчивым нравом, бешеной ревностью и вызывающим, эпатажным поведением. Вызвать противника на дуэль было дня него обычным делом. Впрочем, вопреки общественному мнению о Пушкине, как о задиристом человеке, из более чем двадцати зафиксированных вызовов участвовал он всего лишь в четырех поединках. Обычно дело улаживали миром стараниями друзей Пушкина.

Серия почтовых марок СССР «110 лет со дня смерти поэта А.С. Пушкина», 1947 год

Дуэли, несмотря на императорский запрет, широко практиковались у дворян того времени.

Роковая дуэль с Дантесом была, по подсчетам пушкинистов, двадцать первым вызовом поэта на поединок.

В ноябре 1836 года Пушкин получил анонимное издевательское письмо, в котором ему выдавали «патент на звание рогоносца», намекая на то, что он оказался в положении Д. Л. Нарышкина, чья жена была любовницей Александра I. Пушкин решил, что автором пасквиля был Жорж де Геккерн (Дантес), и вызвал его на дуэль. Однако вызов пришлось отозвать, так как Дантес сделал предложение сестре Натальи Пушкиной, его своячнице. Пушкина этот брак взбесил – но на людях он с Дантесом изображали видимость хороших отношений. Однако Дантес на этом не успокоился, он распространял о Пушкине и его жене недостоверные слухи и «казарменные каламбуры» и кокетничал с Натальей Пушкиной, намекая также на ее связь с императором. Накануне роковой дуэли Пушкин узнал, что его жена встречалась с Дантесом на частной квартире. 26 января (7 февраля) Пушкин отправил Дантесу-старшему оскорбительное письмо, зная, что оно приведет к дуэли.

Серия почтовых марок СССР «100 лет со дня смерти поэта А.С. Пушкина», 1937 год

Так и случилось: дуэль состоялась на следующий же день.

Условия дуэли были максимально жесткими и очевидно предполагали смертельный исход для противников. Дуэлянты вставали на расстояние в двадцать шагов друг от друга, каждый делал по пять шагов к барьеру, и в это время мог стрелять в противника. Если оба промахивались, поединок возобновлялся. И Пушкин, и Дантес, офицер, были прекрасными стрелками. Шансы несколько уравнивались тем, что пистолеты требовалось брать новые, не пристрелянные, но с такого расстояния не попасть по противнику было бы сложно...

По обычаю на дуэлях присутствовал врач, но так как Пушкин не хотел втягивать в подсудное дело еще одного человека, врача в тот день на месте поединка не было. Не было и кареты, которая могла бы потребоваться для раненого – на Черную речку Пушкин с секундантами ехал на извозчичьих санях. Его секундант Данзас не обеспокоился ни о врачебной помощи, ни о карете.

Стрелялись в районе Черной речки, у Комендантской дачи – в то время это была окраина Петербурга, пустынное место.

Дантес, не дойдя до барьера одного шага, выстрелил первым, как требовал дуэльный кодекс. Пуля сразила Пушкина: Пушкин упал, но сказал, что у него хватит сил сделать ответный выстрел. Он выстрелил из другого пистолета, но ранил Дантеса в руку (Дантес стоял вполоборота, в обычном положении для дуэли, закрывая грудь рукой). Пуля пробила руку и ударилась о металлическую пуговицу мундира. Некоторые исследователи считают, что на Дантесе была кольчуга или кираса, но подтверждения этим данным нет, а дуэльный кодекс тех времен не предполагал проверку одежды дуэлянтов.

Почтовая марка СССР «150 лет со дня гибели А.С. Пушкина (1799-1837 гг.), поэта», 1987 год

Смертельно раненого Пушкина повезли в квартиру на Мойку.

По заключению врачей, пуля раздробила ткани, оставшись внутри живота. Всю последующую ночь с 27 на 28 января Пушкин страдал от сильной боли и кровотечения. Доктора облегчали страдания только льдом. 28 января в 14:00 через слуг поэта Дантесу приходит записка со словами: «Я вас прощаю. У меня раздроблено бедро. Передайте Екатерине, что она тоже помилована.»

Медицина того времени была бессильна излечить подобную травму, хотя в наше время высказываются предположения, что медики действовали неверно и Пушкина можно было спасти. Ему, потерявшему много крови, назначили пиявки в качестве лечения, а так же не обеспечили неподвижность, которая требуется при подобных ранениях. Холодные компрессы осложнили течение гангрены... Впрочем, даже если бы врачи не делали этих назначений, участь поэта была бы решена – в первой половине 19 века еще не существовало действенной анестезии, не делалось переливание крови, и не было понятий об асептике и антисептике. Скорее всего, не помогла бы и немедленная госпитализация, и даже вмешательство великого Пирогова не смогло бы решить дело благополучно.

Поэт умирал два дня, в страшных муках. Почти сразу врачи – а это были лучшие врачи Петербурга – высказали мнение, что рана смертельна, и больного обнадеживать не стали. Среди исследователей биографии Пушкина существует мнение, что он был подвержен мыслям о самоубийстве, и именно поэтому пошел на заведомо смертельный поединок, но подтверждений этому также нет. Пушкин, несомненно, умирать не хотел, о чем свидетельствует и состояние его дел, и творческие планы – он хотел браться за историю Петра I. Возможно, идя на поединок, он рассчитывал, что противник не станет метить в жизненно важные органы, и дуэль закончится легкими ранениями, как это часто бывало. К тому же, ему везло уже трижды избежать смертельного исхода.

Несмотря на все усилия врачей, 29 января (10 февраля) в 14:45 Пушкин скончался от перитонита – воспаления брюшины.

Николай I, находившийся в крайне натянутых отношениях с поэтом, не хотел народных волнений, поэтому прощание с Пушкиным проходило в небольшой Конюшенной церкви, куда случайные люди попасть не могли. Однако император распорядился оплатить долги поэта, которых он сделал достаточно. Возникли тут же сомнения – а не добили ли врачи своим лечением поэта по приказу Николая I, которому Пушкин был неудобен? Никаких доказательств этому, разумеется, нет.

Серия почтовых марок СССР «150 лет со дня рождения А.С. Пушкина», 1949 год

На смерть поэта Михаил Лермонтов откликнулся известными строками, в которых звучит гнев и боль:

Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой,

С свинцом в руди и жаждой мести,

Поникнув гордой головой!..

...Дантес после суда вместе с приемным отцом был выслан из России. Он дожил до глубокой старости, при случае рассказывая, как удачное стечение обстоятельств в виде гибели русского поэта помогло ему продвинуться по службе во Франции.

Не мог щадить он нашей славы;

Не мог понять в сей миг кровавый,

На что он руку поднимал!..

Так написал об этом в том же стихотворении Лермонтов.

Сейчас на месте дуэли установлен скромный памятник; оказавшись в окрестностях станции метро «Черная речка», сложно представить, что почти двести лет назад здесь были дачи, пустыри и огороды. Почти ничто уже, кроме обелиска и памятника на станции, не напоминает о последней дуэли великого русского поэта – но люди до сих пор несут к этим памятникам цветы.

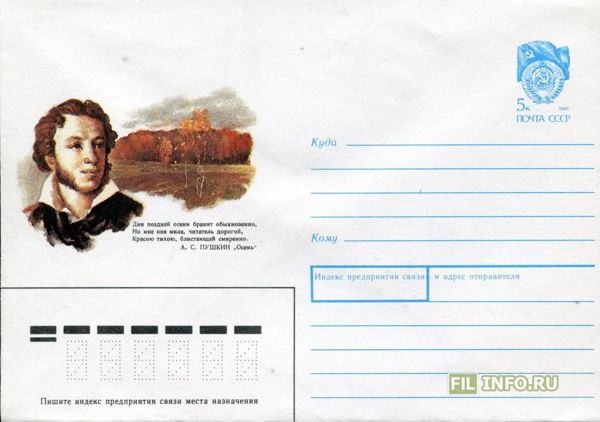

Художественный маркированный конверт СССР «А.С. Пушкин "Осень"», 1990 год

Ирина Кварталова

Добавлено: 20.02.2023 21:44

Самый европейский город в южном полушарии

Самый «европейский» город Южной Америки – Буэнос-Айрес – был основан 2 февраля 1536 года в устье реки Параны, которое образует залив Ла-Плата, в 150 километрах от атлантического побережья. Его основали испанские конкистадоры – «охотники» за золотом во главе с доном Педро де Мендосой.

Почтовая марка Аргентины, 1937 год

До Педро де Мендосы в этих краях уже бывали испанские мореплаватели, но они продвигались дальше, не останавливаясь. Но испанской короне ко времени экспедиции де Мендосы требовался выход к Атлантическому океану.

В этих краях жили аборигены, керанди. Колонистам пришлось отражать постоянные набеги индейцев, им угрожал голод, и в итоге людям де Мендосы пришлось уходить вверх по реке Асунсьон в другое поселение (сейчас это столица Парагвая), а Буэнос-Айрес был заброшен и сожжен.

Его восстановил Хуан де Гарай в 1580 году, и в то время население города составляло всего 65 человек, не считая индейцев (сейчас в городе живет более трех миллионов человек, а в агломерации Буэнос-Айрес – около пятнадцати миллионов).

Почтовая марка Аргентины «Городской совет. История Буэнос-Айреса», 1977 год

После восстановления города на прежнем месте индейцы были полностью уничтожены колонистами...

Город назвали длинно: Ciudad de la Trinidad, Puerto de Nuestra Señora Santa María del Buen Ayre – «Город Пресвятой Троицы и Порт Богоматери Святой Марии Добрых Ветров». Но это длинное название не сохранилось, и сейчас город называют просто Буэнос-Айрес, а местные — и вовсе Байрес — что можно перевести как «хороший воздух» или «добрые ветры». По преданию какой-то моряк, выйдя на берег, овеваемый воскликнул: «Какой хороший воздух на этой земле!». Buenos aires – «хороший воздух».

Несмотря на то, что город находился в месте, защищенном естественными укреплениями, он всегда был готов к бою, поскольку английские и фламандские пираты часто совершали набеги на эти места. В начале семнадцатого века город состоял из форта, трех монастырей и домов из глины и соломы, и жителям было строго предписано иметь при себе оружие, и никто не мог покидать город без разрешения губернатора.

Первоначальную планировку улиц с прямоугольными кварталами можно увидеть в Буэнос-Айресе и сейчас, в историческом центре. В отличие от многих средневековых городов, будущая столица Аргентины застраивалась в соответствии с планом.

Жители Буэнос-Айреса – портеньо – не могли рассчитывать на помощь испанской короны, которая отдавала предпочтение портам на Тихоокеанском побережье. Буэнос-Айрес, в то время время провинция вице-королевства Перу, был отдален от всех крупных центров торговли, в нем не имелось больших производств, а все предметы обихода приходилось ввозить издалека. Суда прибывали в порт всего дважды в год. Жители города зарабатывали на пропитание контрабандой. Однако в 17 веке важность города возросла: спросом стала пользоваться кожа, и ради нее жители города забивали огромное количество диких коров, которые жили вокруг города.

Почтовая марка Аргентины «200 лет обороне Буэнос-Айреса», 2007 год

С тех пор город неуклонно рос, в основном благодаря доходам от контрабанды, и постепенно превращался в «Париж Южной Америки». Сегодня Буэнос-Айрес — крупнейший город в Аргентине, восьмой в Южной Америке, самый европейский по культурным и архитектурным особенностям из латиноамериканских городов.

Почтовая марка Аргентины «Театр "Колон". История Буэнос-Айреса», 1977 год

Ирина Кварталова

Добавлено: 09.02.2023 23:01

День рождения автомобиля

Benz Patent-Motorwagen (патентовый автомобиль Бенца) – первый в мире автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Его создал немецкий механик и инженер Карл Бенц в свободное от работы в собственной мастерской время.

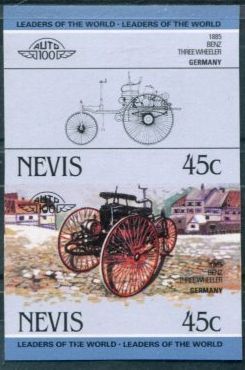

Почтовая марка Невиса «Автомобили», 1984 год

Многие в то время пытались на основе двигателя внутреннего сгорания, запатентованного Николасом Агустином Отто, создать доступное транспортное средство. Впрочем, еще до изобретения двигателя внутреннего сгорания пытливые умы стремились создать самоходную повозку, в основном на паровой тяге, но, конечно, это были прототипы, которые невозможно было пустить в массовое производство.

Автомобиль Бенца был во многом похож на современные: он так же оснащался шасси, бензиновым двигателем, электрическим зажиганием, карбюратором, системой охлаждения, трансмиссией и тормозным механизмом. Единственным, чего не смог решить Бенц, был способ рулевого управления, поэтому он сделал управление похожим на велосипедное и поставил двигатель на трехколесный остов.

Почтовая марка Турции «100 лет автомобилю», 1986 год

Карл Бенц боялся, что его идеи могут украсть, поэтому работал над своим изобретением тайком. Сначала он осмеливался тестировать свой первый прототип по улицам только в тёмное время суток и в непосредственной близости от своей фабрики. Ночь за ночью он постепенно изучал поведение своего автомобиля и вносил изменения в технические характеристики. Бенц выжидал того момента, когда автомобиль будет запатентован, чтобы можно было представить его общественности.

29 января 1886 года Карл Бенц официально зарегистрировал собственный автомобиль. Тогда же он и смог наконец ездить по Мангейму, где жил, не опасаясь конкурентов. Впрочем, местные жители отнеслись к новинке достаточно настороженно. Шум нового транспортного средства пугал лошадей и раздражал горожан. Только некоторые энтузиасты понимали, что будущее – за этой странной трехколесной самоходной повозкой.

Для популяризации и рекламы изобретения мужа Берта Бенц с сыновьями отправилась на автомобиле в гости к матери, преодолев в одну сторону 105 километров. Это было очень смелое путешествие, ведь в то время не было никакой автомобильной инфраструктуры: ни заправок, ни автомастерских. Конечно же, первый автомобиль не был готов к таком длительному путешествию, и у него выходили из строя те ии иные части, а бензин для заправки приходилось покупать в аптеках. Но это путешествие помогло Карлу Бенцу выявить и устранить недостатки автомобиля, а благодаря заезду Берта Бенц не только эффектно прорекламировала автомобиль своего мужа, но и стала первой женщиной за рулём, которая самостоятельно управляла транспортным средством с двигателем внутреннего сгорания.

Считается, что именно автомобиль Бенца был первым транспортным средством с двигателем внутреннего сгорания в Российской империи. Доказать это сложно, потому что журналисты того времени не отличались разборчивостью в выборе фактов, однако архивы Benz свидетельствуют, что автомобиль Benz Velo был продан неизвестному лицу в Москве.

Benz Velo на почтовой марке Парагвая «Старинные автомобили», 1983 год

Бенц создал три автомобиля, которые можно назвать первыми, один из них сейчас можно увидеть в Немецком музее достижений естественных наук и техники в Мюнхене. Два других пропали, скорее всего, они были украдены. А тот самый первый автомобиль Бенца до сих пор на ходу! В честь него 28 января отмечается день рождения автомобиля.

Ирина Кварталова

Добавлено: 31.01.2023 22:21

Казнь Емельяна Пугачева

Время правления Екатерины II – время просвещенного, но все же абсолютизма. При ней крестьяне стали практически рабами, которые не имели никаких прав, зато имели обязанность платить оброк или отрабатывать барщину; растущее производство на Урале требовало рабочих рук, и крестьян деревнями свозили на уральские заводы, где условия труда были не лучше каторжных. В то же время власть ограничивала свободы казачества, упраздняя выборных глав, притесняла башкир, казахов, калмыков и татар – отбирала земли, принадлежащие кочевым народам. Обстановка в стране была неспокойной, и в такой обстановке среди казаков и крестьян распространялись слухи о выжившем императоре Петре III.

Художественный маркированный конверт СССР «Е.И. Пугачев (1742-1775), донской казак, предводитель Крестьянской войны», 1973 год

Император правил мало и начал свое правление с реформ, которые воспринимались народом как предвестник скорого освобождения крестьян и наделения их землей.

«Пётр III смог породить в простых людях утопические надежды, не успев при этом их разочаровать», – писал американский историк, специалист по России, Александер Джон Торндайк. В такой ситуации народ верит самым фантастическим слухам, а если и не верит, то, конечно же, считает, что объявившийся самозванец сможет пошатнуть власть Екатерины II.

Беглый донской казак, Емельян Пугачев, взялся за организацию восстания. Он подговаривал яицких (уральских) казаков к бунту – они и до того были недовольны своим положением. К восстанию присоединялись рабочие с заводов и крестьяне. Вспыхнул бунт, который Александр Пушкин впоследствии назовет «бессмысленным и беспощадным», и началась полномасштабная крестьянская война, которую можно сравнить лишь с гражданской войной 1918-1921 годов.

На сторону восставших переходили башкиры под предводительством Салавата Юлаева, татары, калмыки и мишари, которым были обещаны леса и владение солью и порохом. Известно, что восставшие жестоко расправлялись с офицерами и дворянами (что описал в повести «Капитанская дочка» Пушкин, работавший с засекреченными архивами в Оренбурге и говоривший с людьми, еще помнящими Пугачева).

Почтовая марка СССР «200 лет со дня рождения Салавата Юлаева», 1952 год

Несмотря на то, что Пугачеву удалось захватить множество крепостей, долгое время продержать в осаде Оренбург, захватить часть Казани – восставшие начали терпеть поражение за поражением от правительственных войск, а среди казаков пошли разговоры, что хорошо бы обменять Пугачева на помилование. Осенью 1774 года Пугачев был разбит в битве у Солениковой ватаги и с остатками войска бежал. Но он не знал о уже сложившемся к этому времени в его отряде заговоре казацких полковников.

В сентябре 1774 года Емельян Пугачев был передан властям некоторыми своими соратниками. Сначала он содержался под следствием в Яицком городке, где его лично допросил генерал-поручик А.В. Суворов, а затем был отправлен в Симбирск. Суворов живо интересовался военным искусством Пугачева, который имел, несмотря на то, что не разумел грамоте, огромный военный опыт участия в Семилетней и Русско-турецкой войнах.

В начале ноября Пугачев был перевезен в Москву.

Екатерина II лично интересовалась ходом следствия, указывая направления, в которых должны были вестись допросы. Первое заседание суда над Пугачевым состоялось 30 декабря 1774 года в Тронном зале Кремлевского дворца.

После нескольких заседаний суд приговорил Пугачева к смертной казни: «Емельку Пугачёва четвертовать, голову воткнуть на кол, части тела разнести по четырём частям города и положить на колёса, а после на тех местах сжечь». Вместе с ним к четвертованию был приговорен и Афанасий Перфильев, а еще трое – М.Шигаев, Т.Подуров и В.Торнов – к повешению.

21 января 1775 года Емельяна Пугачева казнили на Болотной площади в Москве. По рассказам современников (переданных, в частности, А.С. Пушкиным в его «Истории Пугачёва»), на казни бунтаря присутствовало очень много народу, стоял лютый мороз. По прочтении манифеста Пугачев, стоя на эшафоте, перекрестился на соборы, поклонился на все стороны и покаялся перед народом. Затем отрубленная палачом голова была показана народу и оказалась на спице, остальные части тела – на колесе.

Несмотря на то, что мятеж был подавлен, в губерниях было неспокойно. Александр Суворов и Петр Панин ездили по стране усмирять бунты от Сибири до Москвы и от Кубани до Муромских лесов

По завершении Пугачевского бунта, Екатерина II опубликовала манифест, в котором это восстание предавалось «вечному забвению и глубокому молчанию». Причем, желая истребить воспоминание об ужасной эпохе, она даже велела переименовать Яицкий городок в Уральск и реку Яик в Урал. Также она ужесточила административное управление и отказалась от каких-либо планов освобождения крепостных крестьян, так как видела в народном бунте угрозу для собственной власти.

Самым известным памятником пугачевскому восстанию стала повесть «Капитанская дочка» Александра Пушкина, а так же его «История Пугачевского бунта». Это было первое историческое исследование восстания. В народной памяти Пугачевщина остается одновременно жестоким и страшным временем, и временем, когда люди готовы были бороться за свободу.

Почтовая марка СССР «200-летие крестьянской войны 1773-1775 годов», 1973 год

Ирина Кварталова

Добавлено: 28.01.2023 14:35

Без без бороды в Рай не пустят

XVII век – время больших перемен для Руси. Он начался смутой, бунтами и голодом, сменой правящей династии, а закончился строительством государства нового, западноевропейского типа.

Ошибочно будет считать, что до Петра на Руси не знали ничего западного. В Москве жили немцы (так в то время называли любых иностранцев, чей язык не был понятен местным жителям), богатые бояре заказывали утварь и ткани из Западной Европы, строили каменные дома, в которых, как в хорошем европейском доме, были изразцовые печи («голландки»), зеркала, портреты. Богатые молодые люди носили западное платье, польское или венгерское. Но, конечно, это были самые состоятельные и прогрессивные люди своего времени. Большинство жило так, как жили их деды и прадеды.

Серия почтовых марок России «История Российского государства. Реформы Петровского времени», 1997 год

Однако когда Петр Первый, увлеченный западной культурой, пришел к власти, он развил бурную деятельность: учреждал школы и училища нового образца, где учили доселе невиданным наукам – навигации, военному делу, химии. Быт господствующего класса изменился очень сильно.

Конверт первого дня России «Русские кораблестроители. К 300-летию Российского флота», 1993 год

Царь приказал русским людям носить западные кафтаны и брить бороды, строить каменные, а не деревянные дома, женщинам следовало участвовать в пирах и танцевать на балах, которые назывались ассамблеями. До того времени женщины вели тихую и незаметную жизнь, выходить к гостям отца или мужа было не принято. Петр же приказывал на ассамблеях появляться в открытых платьях с глубоким декольте и обнаженными до локтя руками, чем глубоко возмущал всех поборников старины.

Всем известно, что Петр I сам брил бороды боярам, которые не хотели перенимать немецкий уклад. По возвращении из первого заграничного путешествия в августе 1698 года на первом же пиру Петр Первый обрезал ножницами длинные бороды нескольким поздравлявшим его вельможам.

Бритье бороды на Руси считалось грехом. К бороде относились трепетно – ведь именно борода отличала православного человека от басурман-турок и еретиков-латинян. Если Бог сотворил первого человека по Своему подобию, то, конечно же, Адам имел бороду. Покушаться на бороду – все равно что отвергать образ Господень в себе. Говорили: «Без бороды в Рай не пустят».

Брить бороду дозволялось только юношам и очень молодым мужчинам до 25 лет. Но все чаще молодые люди не стремились отращивать бороды, оставляя только усы, что вызывало огромное количество критики от церковных властей. В 1681 году патриарх Московские Иоаким даже пригрозил отлучать бритых от церкви.

Несмотря на это, Петр Первый приказал бриться. Позднее разрешалось взамен бритья платить высокий налог. Богатейшие купцы должны были платить по 100 рублей в год, если желали сохранить бороду, посадские люди – по 60 рублей, горожане – по 30 рублей. Особый «бородовый знак» выдавался тем, кто уплатил этот налог. Крестьянам разрешалось носить бороду, но при въезде в город и выезде из него у заставы взималось по 1 копейке с бороды. Только духовенство сохраняло бороды и не должно было платить за них.

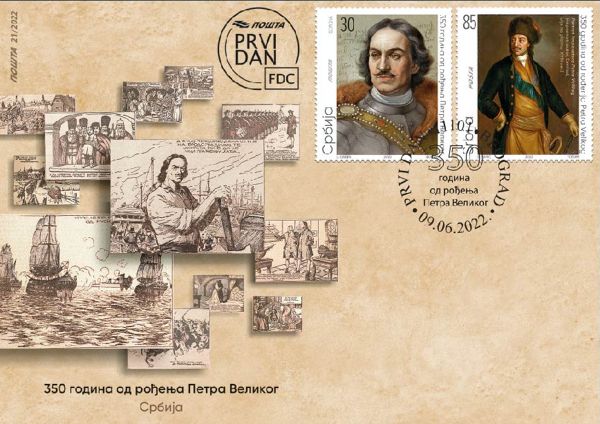

Конверт первого дня Сербии «350 лет со дня рождения Петра Великого», 2022 год

Русские люди, вынужденные подчиниться приказу царя, сбривали бороды неохотно, и все сбритое до волоска хранили до самой смерти, чтобы эту бороду положили с ними в гроб. Ведь без бороды в рай не пустят!

Однако со временем привычка к бритью прижилась сначала среди дворян, потом среди горожан. Не брились только староверы и крестьяне. К XIX веку борода стала символом косности и принадлежности человека к «простому званию». Поэтому, когда Лев Толстой демонстративно отпустил бороду и стал ходить в русском платье, общественность была повержена в шок: все это не только шло вразрез с модой, но и было актом неповиновения принятым в обществе правилам, политическим заявлением.

Ирина Кварталова

Добавлено: 17.01.2023 19:45

Кто такой Дед Мороз?

Известно, что в разных культурах есть персонажи, олицетворяющие духов зимы – Йолупукки в Финляндии, Пер-Ноэль во Франции, Санта-Клаус в Канаде и США, Папа Ноэль в Испании.

Однако был ли особый, «зимний», дух у славян, неизвестно. Мороз иногда представлялся персонификацией зимы, и его нужно было задобрить обрядовой пищей, но он не был божеством.

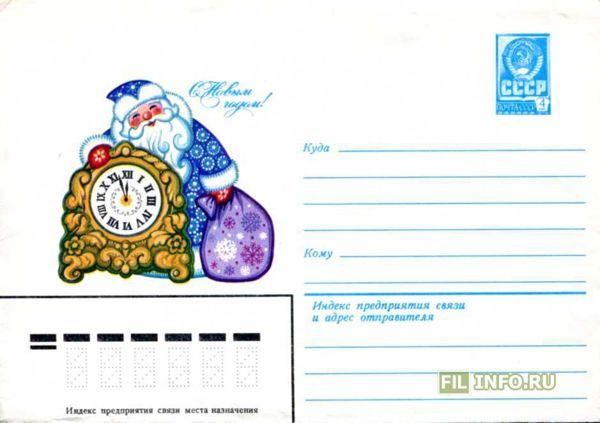

Художественный маркированный конверт СССР «С Новым годом!», 1980 год

Первые сведения о Морозе зафиксировал фольклорист Александр Афанасьев в середине XIX века, он записал известную нам сказку о Морозко – волшебном существе, который дает задание двум девочкам посреди зимнего леса. Этот сюжет лег в основу сказки Владимира Одоевского, который сделал ее более доброй (действие происходит летом в волшебной избушке Мороза), усилил воспитательные интонации – в оригинале, конечно же, было место и жестокости, и боли. А следом за Одоевским Николай Некрасов написал свою сказку «Мороз Красный Нос», в которой вернулся к народному, более печальному и жестокому сюжету о двух девочках в лесу.

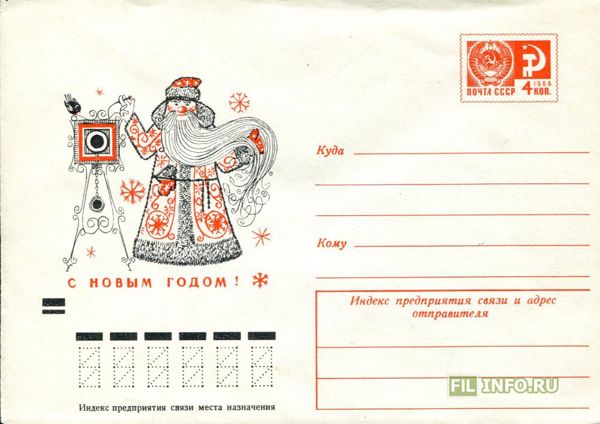

Художественный маркированный конверт «С Новым годом!», 1971 год

Версия же о языческом происхождении Деда Мороза появилась позже, уже после революции, когда большевики запретили ёлки и рождественские традиции как буржуазный пережиток. Тогда и появилось утверждение, что Дед Мороз – это дух елки, и в честь него язычники приносили жертвы.

Снегурочка – тоже сказочный персонаж из того же сборника Афанасьева, которая запомнилась Александру Островскому, автору «Грозы» и «Бесприданницы». Островский написал пьесу «Снегурочка», а Римский-Корсаков на основе этого сюжета сделал оперу. Так и Снегурочка стала частью детской литературной традиции. А в 1937 году на новогодней елке Дед Мороз и Снегурочка появились вместе: маленькая девочка-Снегурочка должна была стать посредником между детьми и Дедом Морозом. С того же времени елка и Дед Мороз стали обязательными атрибутами Нового года, выполняя ритуальную функцию – объединить детей со всех уголков Союза.

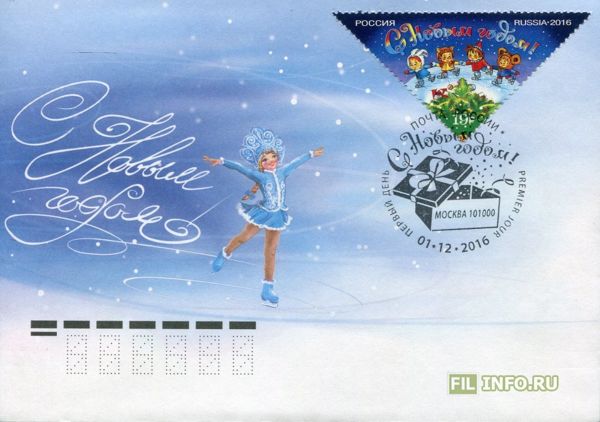

Конверт первого дня России «С Новым годом!», 2016 год

Одет Дед Мороз первоначально был или как боярин – в богато расшитую шубу, в шапку, с посохом, или как крестьянин – в тулуп. Но одежда всегда была белого цвета, ведь Дед Мороз был олицетворением зимы! Но в 40-е годы тулуп стал красным, возможно, под влиянием «коллеги» – Санта-Клауса. В наше время шуба Деда Мороза чаще красная, чем синяя или белая.

Художественный маркированный конверт «С Новым годом! Дед Мороз с граммофоном», 1987 год

И так же, как и до революции, в советское время именно Дед Мороз приносил детям подарки. Эта традиция дожила до наших дней, а Дед Мороз теперь официально живет в Великом Устюге, и ему даже можно написать письмо! Перед Новым годом он ездит по России, встречается с детьми и зажигает главные городские елки. И так же, как и в начале XX столетия, он служит символом веселого праздника, находящего отклик в сердцах и детей, и взрослых.

Почтовая марка России «Почта Деда Мороза», 2005 год

Ирина Кварталова

Добавлено: 08.01.2023 21:10

Из искры возгорится пламя

Восстание декабристов – наверное, одно из самых романтизированных исторических событий России за последние два века. История о смелых офицерах и дворянах, которые попытались свергнуть монархию, за что были сосланы в Сибирь вместе с верными им женами, в разные времена имела разный смысл – антимонархической преступной акции, смелого вызова режиму, бессмысленного поступка, которые ничего не смог бы изменить. Декабристов то осуждали за нерешительность и неорганизованность, за неспособность пойти до конца (что означало цареубийство), то восхищались ими.

Почтовая марка СССР «150 лет восстанию декабристов», 1975 год

После победы в войне 1812 года общество охватило воодушевление. Казалось, что либеральные реформы не заставят себя ждать, и самое главное – будет отменено крепостное право.

В феврале 1816 года в Петербурге возникло первое тайное политическое общество – «Союз спасения», которое ставило перед собой цель уничтожение крепостного права в России и принятие конституции. Тайным это общество было, разумеется, только на словах – на деле же о нем было хорошо известно в дворянском кругу и кругу офицеров. Его возглавил Александр Муравьев, а в ходили в него Сергей Муравьев-Апостол, Сергей Трубецкой, Иван Якушкин, Павел Пестель.

Однако у них не было ни сил, ни внятной программы. В «Союз спасения» входило 30 человек, и никакой агитации среди народа они, конечно же, не вели.

В 1818 году в Москве был создан «Союз благоденствия», более обширная организация, насчитывающая около 200 членов и имевшая устав с четкой программой действий. Заговорщики пытались действовать с помощью пропаганды, стараясь подготовить общество к «мягкой» революции, однако и они не достигли успехов, и в конце концов общество было распущено.

Павел Пестель в 1821 году организовал Южное общество на территории современной Украины, а Никита Муравьев стал во главе Северного общества в Петербурге. Оба общества взаимодействовали друг с другом и рассматривали себя как части одной организации. Члены обоих обществ начали подготовку к восстанию, которое было назначено на лето 1826 года.

Почтовая марка СССР « 125 лет восстанию декабристов», 1950 год

Однако в декабре 1925 года неожиданно умирает император Александр I, и заговорщикам приходится начать действовать немедленно.

Для монархии же это тяжелый период – у Александра I не было прямых наследников, и следующий в очереди на престол – его брат Константин – отказывается от короны. Его младший брат Николай тоже не хочет садиться на престол и отказывается от него в пользу Константина. Члены Северного общества решают выступить со своими требованиями в день принесения присяги войсками и Сенатом новому императору Николаю I, чтобы помешать этому.

По плану декабристов, восставшие войска должны были занять Зимний дворец и Петропавловскую крепость и арестовать царскую семью (рассматривалось и их убийство). Затем планировалось потребовать от Сената опубликовать всенародный Манифест, в котором провозглашалось бы «уничтожение бывшего правления» и учреждение Временного революционного правительства. Депутаты должны были утвердить новый основной закон — конституцию. Если бы Сенат не согласился обнародовать народный манифест, было решено принудить его к этому силой. Манифест содержал в себе несколько пунктов: учреждение временного революционного правительства, отмену крепостного права, равенство всех перед законом, демократические свободы (печати, исповеди, труда), введение суда присяжных, введение обязательной военной службы для всех сословий, выборность чиновников, отмена подушной подати. После этого должен был быть созван Всенародный собор (Учредительное собрание), который должен был решить вопрос о форме правления — конституционная монархия или республика. Во втором случае предполагалось выслать царскую семью за рубеж. Руководителем восстания был избран князь Сергей Трубецкой.

Рано утром 26 декабря 1825 года офицеры-декабристы подняли солдат на восстание. К 11 часам на Сенатской площади Санкт-Петербурга собралось около 3 тысяч восставших — солдаты Московского лейб-гвардии полка, части 2-го батальона Гренадерского полка и матросы Гвардейского морского экипажа.

Были планы проникнуть во дворец и убить Николая, однако Петр Каховский, сначала взявший на себя дело убийства, отказался. Стоит понимать, что убить будущего императора для декабристов не составило бы труда – все они были выходцами из знатнейших семей, гвардейскими офицерами, которые имели доступ во дворец и чье появление рядом с будущим императором не вызвало бы подозрений.

Однако Николай, знавший о заговоре, опередил декабристов и заранее принял присягу Сената. Князь Трубецкой — руководитель декабристов — на площадь не явился. Там тем временем собралась большая толпа из жителей Петербурга и на площади были стянуты войска. Декабристы же никак не могли выбрать нового руководителя восстания, диктатора.

Николай I, видя, что народ готов взбунтоваться и поддержать солдат и декабристов, понял, что нужно перехватывать инициативу и дал приказ правительственным войскам окружать мятежников. Сначала стреляли холостыми зарядами, потом – картечью. Толпа бросилась на лед Невы, и в них полетели пушечные ядра. К ночи с восстанием было покончено.

Серия почтовых марок СССР «100 лет восстания декабристов», 1925 год

На Сенатской площади и городских улицах остались сотни трупов. Сразу же были арестованы и отправлены в Петропавловскую крепость 371 солдат Московского полка, 277 — Гренадерского и 62 матроса Морского экипажа. Арестованных офицеров привозили в Зимний дворец. Сам император Николай выступал в качестве следователя.

Николай I сам вел суд над декабристами. И впервые со времен Екатерины II подписал пять указов о смертной казни. Остальные декабристы были сосланы в Сибирь.

Историки до сих пор спорят о том, могли ли декабристы действительно свергнуть власть. Они не добились своего, наоборот: Николай I лишь укрепился в мысли, что либеральные преобразования вредны России, и годы его правления будут охарактеризованы жестоким подавлением всяческого вольнодумства (вспомним конфликт императора и Александра Пушкина) и гражданских свобод, а решение об отмене крепостного права примет лишь его сын, Александр II. Сам же Николай I в памяти потомков останется ограниченным, любящим внешний порядок и закрывающим глаза на настоящие проблемы «жандармом Европы», который развязал Крымскую войну, лишил страну флота, не был популярен ни в народе, ни среди прогрессивно настроенной интеллигенции.

Однако дело декабристов не погибло, и из этой искры, что затлела в 1816 году, уже в XX веке вспыхнет пламя настоящей народной революции.

Ирина Кварталова

Добавлено: 31.12.2022 08:04

Первая марка Российской империи

В Российской империи почтовые марки появились гораздо позже, чем в Швейцарии, Великобритании или США. Однако необходимо было идти в ногу со временем, и для того, чтобы изучить опыт западных стран в использовании марок, управляющий перевозками почты по железной дороге А. П. Чаруковский посетил Англию, Германию, Францию, Швейцарию. Там он ознакомился с технологическими особенностями производства марок и по возвращении в 1852 году составил записку правительству «О введении штемпельных марок в России». Но началась Крымская война, и вопрос о печати марок был отложен.

Лишь в 1855 году Алексей Прохорович подал главноначальствующему над почтовым департаментом В. Ф. Адлербергу проект, в котором подробно изложил свои соображения о том, как ввести в России приклеиваемые марки. По замыслу Чаруковского, русская почтовая марка должна была иметь круглую форму с зубцовкой вокруг рисунка, на ней следовало изобразить отпечатанный с использованием нескольких красок государственный герб. Кроме того, бумага для марок обязательно должна была быть защищена от подделок. Проект был утверждён 12 ноября 1856 года.

В том же году были изготовлены эссе (напечатанные прототипы, которые не были утверждены) первых «штемпельных» марок двух типов: с государственным гербом и головой Меркурия. Марки были круглой формы, так как предполагалось, что она станет своеобразным «штемпелем», отсюда и название марок — «штемпельные». Круглая форма была выбрана потому, что Чаруковский считал, что прямоугольная марка может отклеиться, если ее неаккуратно приклеить к конверту или если она заденет углом почтовый ящик или другие письма. Но этот прототип марки не был утвержден.

Эссе первых штмпельных марок России

Решено было все-таки использовать стандартные прямоугольные марки, так как эта форма наиболее экономична и удобна для обрезки. Новый рисунок создал гравёр Ф. М. Кеплер и подал его на рассмотрение 21 октября 1856 года. Для того, чтобы создать этот эскиз, Кеплер внимательно ознакомился со всеми материалами, привезёнными Чаруковским из-за границы, в числе которых были образцы и оригиналы марок разных стран. Однако и тот первый эскиз, сделанный по типу австрийских почтовых марок, комиссию не устроил.

Прототип первой русской марки

Наконец 22 декабря 1857 года Почтовый департамент Российской империи издал циркуляр «О введении почтовых марок для всеобщего пользования», начиная с нового года. Первая российская марка стоила 10 копеек, тираж её составил три миллиона экземпляров. Эта марка выпускалась без зубцов и была двухцветной: в темно-коричневой рамке на овале голубого цвета был напечатан белый рельефный герб Почтового департамента — двуглавый орёл и под ним два перекрещивающихся почтовых рожка.

Первая почтовая марка Российской империи, 1857 год

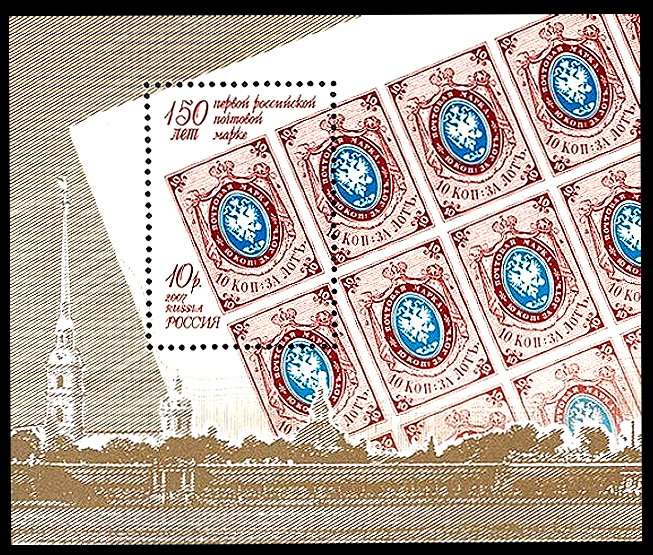

В честь первой российской марки впоследствии в СССР и России печатали юбилейные выпуски почтовых марок.

Почтовый блок России «150 лет первой российской марке», 2007 год

Ирина Кварталова

Добавлено: 27.12.2022 19:44

Френсис Дрейк

Пират, мореплаватель, искатель приключений, работорговец, герой для англичан и гроза испанского флота – это один из самых известных мореплавателей начала Нового времени – Френсис Дрейк.

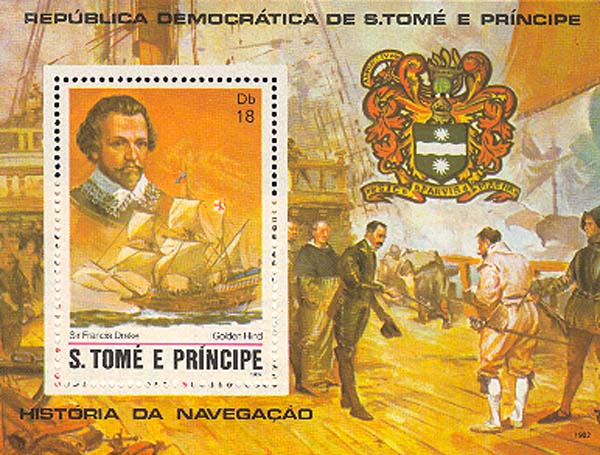

Почтовый блок Сан-Томе и Принсипе «Френсис Дрейк», 1982 год

Он родился в протестантской семье около 1540 года, и был отдан в ученики соседу семьи - хозяину барка, который торговал товарами во Франции. Хозяин судна был очень доволен Френсисом и завещал ему после смерти свой барк.

Первое путешествие к берегам Гвинеи он совершил в двадцать лет, затем он плавал к берегам Америки грабить португальские города и корабли. Там он и приобрел репутацию человека, способного добиться поставленных целей, «эффективного менеджера», как бы сказали сейчас. Он занимался продажей захваченных грузов и рабов, чем нажил себе врагов в лице испанцев.

Серия почтовых марок Сомали «Корабли», 2002

Удача была на его стороне – в 1572 году он напал на Панамский перешеек, грабил галеоны, которые везли золото и серебро из Перу. Ему удалось захватить один из них, и в итоге Дрейку и его людям досталось 20 тонн серебра и золота. Часть этих сокровищ они закопали, пытаясь скрыться от жаждущих мести испанцев, и в тех местах охотники за сокровищами до сих пор ищут баснословные клады Дрейка.

В 1577 году Елизавета I отправила Дрейка в экспедицию против испанцев вдоль тихоокеанского побережья Америки. Он вышел из Плимута 13 декабря с тремя кораблями. Дрейк собирался повторить маршрут, пройденный за полвека до него Фернаном Магелланом, так как хорошо знал описание этого путешествия. По дороге к Южной Америке он потерял три из шести своих кораблей, а в попытке добраться до Магелланова пролива – еще два. Там же, в проливе, он обнаружил и растение Drimys winteri, которое оказалось прекрасным средством от цинги – бича мореплавателей в то время.

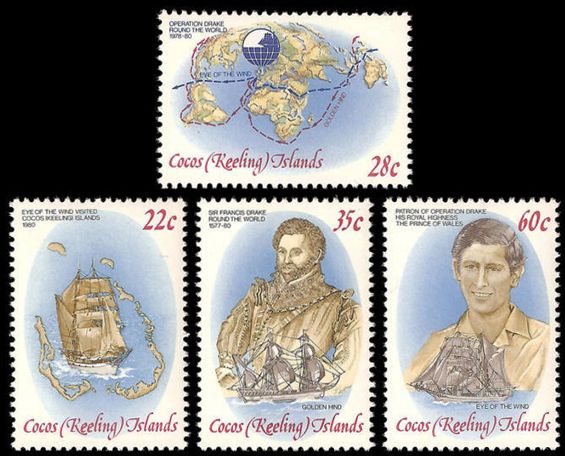

Серия почтовых марок Кокосовых островов «Деятельность Дрейка», 1980 год

Дрейк продвигался вперед на своём единственном флагмане, который теперь был переименован в «Золотую лань» в честь герба сэра Кристофера Хаттона. «Золотая лань» плыла на север вдоль тихоокеанского побережья Южной Америки, нападая на испанские порты и грабя города. Дрейк использовал более точные карты с захваченных испанских кораблей. Не дойдя до побережья Перу, Дрейк посетил остров Моча, где был серьёзно ранен враждебными мапуче. Позже он разграбил порт Вальпараисо дальше на север в Чили, где он также захватил корабль, полный чилийского вина.

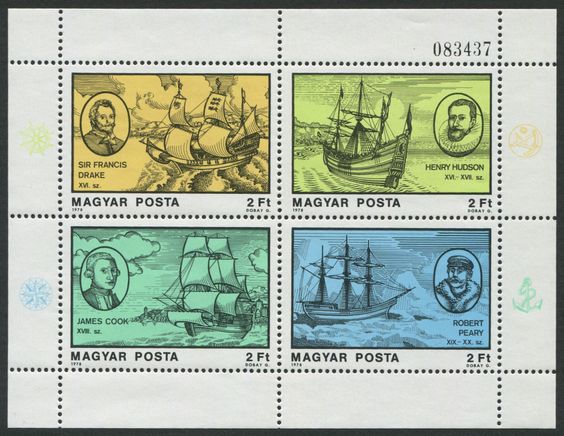

Малый лист из почтовых марок Венгрии «Исследователи и их корабли», 1978 год

По пути ему снова повезло захватить испанский галеон с большим груза золота и серебра, и дальше он отправился вдоль западного побережья Северной Америки, стараясь больше не ввязываться в конфликты с испанцами. Местность, которую он открыл, сейчас является Северной Калифорнией. Там он подготавливал «Золотую лань» к переходу через океан – мимо мыса Доброй Надежды и вдоль берегов Африки на родину.

26 сентября «Золотая лань» вошла в Плимут с Дрейком и 59 оставшимися членами экипажа на борту, а также с богатым грузом специй и захваченными испанскими сокровищами. Королева за заслуги Дрейка в этом плавании наградила его рыцарским званием, а в дальнейшем Френсис Дрейк стал героем, потопившим Непобедимую Армаду.

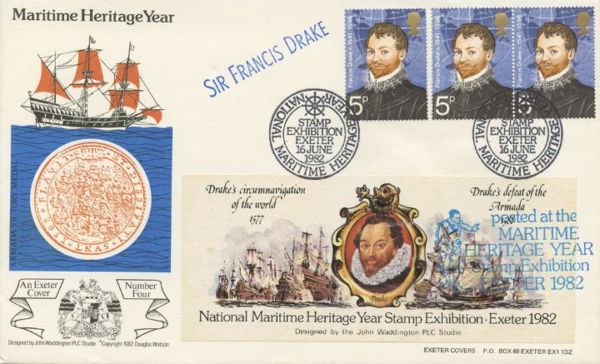

Конверт первого дня Великобритании «Френсис Дрейк», 1982 год

Ирина Кварталова

Добавлено: 19.12.2022 20:08