Лента новостей

С Днём народного единства!

Обращаем ваше внимание: 4, 5, 6 ноября - выходные дни. С 7 ноября работаем в обычном режиме. Заранее приносим извинения за доставленные неудобства!

Добавлено: 02.11.2023 16:54

Григорианский календарь

В книгах, которые описывают события российской истории до 1918 года, часто встречается двойная датировка: например, Октябрьская революция датируется 25 октябрем (7 ноябрем) 1917 года. Иногда пишут «по старому стилю» и «по новому стилю». Что это значит?

Дело в том, что Россия долгое время жила по юлианскому календарю, который был предложен астрономами еще до нашей эры и назван в честь Юлия Цезаря. Продолжительность года в нем составляет 365,25 суток, однако со временем юлианский календарь стал отклоняться от астрономического солнечного года. Ошибка составляла примерно 10,4 дня, что приводило к неправильному вычислению дня Пасхи и других церковных праздников.

Чтобы исправить эти ошибки, римский папа Григорий XIII в 1582 году ввел календарь, который назвали григорианским, в котором появился знакомый нам високосный год, призванный скорректировать отклонение в количестве суток от астрономического года.

Таким образом, погрешность в одни сутки григорианском календаре должна накопиться примерно за 10 тысяч лет (в юлианском — примерно за 128 лет).

Почтовая марка ФРГ, выпущенная в честь 400-летия григорианского календаря, 1982 год

Григорианский календарь уже в 16 веке приняли Италия, Франция, германские государства, Голландия и Фландрия, хотя переход на новый календарь не был простым — например, купцы разгромили церковь в Риге, утверждая, что переход на новый календарь приводит к срыву сроков поставок и убыткам. Беспорядки в Риге длились около пяти лет!

Великобритания перешла на григорианский календарь 2 сентября 1752 года. Британии пришлось сдвигать дату вперед уже не на 10, а на 11 дней, поскольку с момента вступления в силу нового календаря в континентальной Европе миновал уже целый век, и накопился ещё один лишний день. После 2-го сразу наступило 14 сентября.

Подданные короля Георга II остались недовольны решением монарха, они устраивали протесты и даже беспорядки и бунты, иногда приводившие к гибели людей, например, в Бристоле.

Однако Россия все еще жила по старому, юлианскому календарю, что приводило к досадным казусам: так, спортсмены, которые отправились на одну из первых Олимпиад... опоздали на 14 дней и прибыли только к ее окончанию!

Переход России на григорианский календарь произошел только в 1918 году. Но она была не последней страной, которая его приняла: Турция, Египет и Греция перешли на григорианский календарь в 20-е годы XX века. И до сих пор остается ряд стран, которые все еще живут по собственному календарю — Эфиопия, Непал, Иран, Афганистан.

В некоторых странах, где переход на новый календарь происходил в зимнее время, были введены дополнительные меры для упрощения перехода, например, дополнительный день отдыха или перенос праздников на выходные.

Ирина Кварталова

Добавлено: 31.10.2023 11:17

Уважаемые коллекционеры!

Обращаем ваше внимание, в субботу 14/10/2023 шоу-рум в СПб закрыт по техническим причинам. Заранее приносим извинения за доставленные неудобства!

Добавлено: 13.10.2023 19:31

Куликовская битва

Куликовская битва, также известная как Мамаево или Донское побоище, была крупным средневековым сражением между объединенным русским войском во главе с князем московским Дмитрием Ивановичем и войском правителя западной части Золотой Орды Мамая.

Поводом к битве послужило усиление Мамая с одной стороны и Московского княжества с другой, и отказ князя Дмитрия выплачивать дань Орде.

Битва состоялась 8 сентября 1380 года в районе к югу от впадения реки Непрядвы в Дон, на Куликовом поле (юго-восток Тульской области), однако точное место битвы летописные источники не указывают.

Со стороны русских в битве участвовало 20 тысяч воинов, у Мамая имелось не более 30 тысяч, в которые, по источникам, входили не только ордынцы, но и наемники-генуэзцы, черкесы, ясы (венгерские народы). Некоторые ученые считают, что ордынцев было больше — до 150 тысяч человек.

Археологи установили возможное место битвы как участок между реками Дон и Непрядва и обширным лесом, который упоминался в летописях. Местность представляла ровную поверхность, изрезанную небольшими речками. К югу поле постепенно повышалось и переходило в господствующую высоту Красный Холм.

Почтовая марка России «История Российского государства», 1995 год

Северная часть Куликова поля составляла четырехугольник, открытый с юга и защищенный с трех сторон естественными препятствиями, исключавшими возможность проведения обходных маневров.

По фронту позиция русских имела протяженность 8 верст, в глубину — около 5, однако современные исследования указывают, что позиции занимали не более двух километров длину и нескольких сот метров в ширину.

Согласно некоторым источникам, Куликовская битва была преимущественно конным сражением, в котором с обеих сторон приняло участие около 5—10 тысяч человек, причём это было кратковременное сражение: около 20—30 минут вместо летописных 3 часов.

Утро 8 сентября было туманным, и войска до 11 часов, пока не рассеялся туман, готовились к битве. Битва началась с поединков, самый известный из которых — бой татарина Челубея с Александром Пересветом, русским монахом-воином. Впрочем, некоторые исследователи считают, что бой был всего лишь легендой. Ордынцы попытались атаковать войско князя Дмитрия, и им даже удалось обратить в бегство левые полки, которые отступили к реке, и возникла угроза прорыва боевых порядков. Однако русским пришло подкрепление, подошедшее противнику с тыла, и татары теперь уже сами обратились в бегство.

Почтовый блок России «625 лет Куликовской битве», 2005 год

Летописи описывали поле боя как усыпанное трупами так, что коню некуда было ступить.

Археологи находили фрагменты доспехов и оружия, но так как на поле велись сельскохозяйственные работы с применением селитры, точно датировать эти находки оказалось сложно, к тому же русское вооружение XIV века не сильно отличалось от более позднего оружия.

Именно Куликовская битва установила главенствующую роль Москвы в деле собирания русских земель, и хотя монголо-татарское иго не было сброшено, наметился путь к победе захватчиков. Княжества, объединяясь под рукой Москвы, перестали бороться за великокняжеский престол, а дань Орде стала нерегулярной.

Ирина Кварталова

Добавлено: 07.10.2023 12:16

Создание "Гринпис"

Организация “Гринпис” была основана в 1971 году в Канаде.

Первой акцией организации стал протест против ядерных испытаний, проводимых на острове близ Аляски. В Аляске тогда произошло сильнейшее землетрясение, которое напугало местных жителей, и они не хотели, чтобы ситуацию усугубляли еще и испытания ядерного оружия.

Серия почтовых марок Румынии “26 лет экологической организации "Гринпис", 1997 год

Протесты экологов и активистов остановили ядерные испытания на границе Канады и США, а остров, где предполагаось проводить испытания, стал экологическим заповедником.

Судно, на котором активисты отправились в плавание, назвали “Green Peace”, что переводится как “Зелёный мир”. Из-за того, что места на борту для надписи оказалось мало, слова написали слитно. Так и появилось название организации.

“Гринпис” продолжила бороться с испытаниями ядерного оружия по всему миру. Активисты протестовали против испытания на атолле Муруроа в Тихом океане. Также “Гринпис” проводила акции против коммерческой охоты на китов, которая была распространена в 60-е и начале 70-х. Активисты на лодках подплывали к китам и закрывали их телами от гарпунов. Так они поступали перед советскими, японскими, исландскими китобойными судами, чем поразили охотников.

Серия почтовых марок Камбоджи “25 лет Гринпис . Вертолеты”, 1996 год

Сегодня “Гринпис” - это международная экологическая организация, которая занимается решением глобальных проблем и привлекает к ним общественность и внимание властей.

“Гринпис” сейчас активно работает над решением следующих проблем.

1. Глобальное изменение климата. Организация борется за переход на возобновляемые источники энергии и сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу.

2. Сокращение площади лесов: “Гринпис” разворачивает кампании против незаконной вырубки леса, помогает в предупреждении лесных пожаров.

3. Чрезмерный вылов рыбы и коммерческий китобойный промысел. Организация проводит кампании против этих практик.

4. Радиационная опасность. “Гринпис” активно протестует против ядерных испытаний и в некоторых случаях против использования атомных электростанций.

5. Загрязнение окружающей среды опасными химическими веществами. Организация призывает к более строгому контролю за использованием опасных химических веществ.

6. Сохранение Арктики. В рамках программы “Защитим Арктику”, “Гринпис” проводит акции протеста против добычи нефти в Арктике.

Серия почтовых марок Гайаны “25 лет “Гринпису”, 1996 год

Это только некоторые из актуальных направлений работы организации. “Гринпис” продолжает борьбу за сохранение окружающей среды на многих фронтах, и каждый человек может внести свой вклад в сохранение нашей планеты: от сортировки мусора, передачи старой одежды на переработку и отказа от покупки кофе в одноразовых стаканчиках до распространения информации об экологических инициативах и волонтерской работы.

Серия почтовых марок Сан-Томе и Принсипе “25 лет “Гринпис”, 1996 год

Ирина Кварталова

Добавлено: 29.09.2023 08:17

Открытие пенициллина

Спасением многих жизней от смертельных бактериальных инфекций мир обязан Александру Флемингу, его неаккуратности и случайному открытию, сделанному в 1928 году.

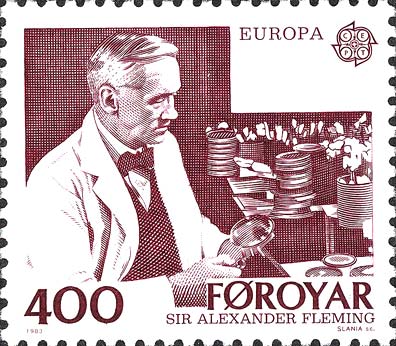

Почтовая марка Фарерских островов, посвященная Александру Флемингу, 1983 год

В 1928 году британский микробиолог Александр Флеминг исследовал свойства стафилококков. Летом он отправился в отпуск с семьей, оставив в лаборатории чашки Петри с культурами стафилококков. За лето в одной из них выросли плесневые грибы. Вокруг образований плесени колонии бактерий разрушались.

Флеминг отнес грибы к пеницилловым, а вещество, которое они выделяли, назвал пенициллином.

Он принялся изучать свойства нового вещества, воздействие пенициллина на микроорганизмы. Пенициллин воздействовал на стафилококки и многие другие возбудители, которые вызывают скарлатину, пневмонию, менингит и дифтерию, но при этом никак не воздействовал на возбудителей брюшного тифа.

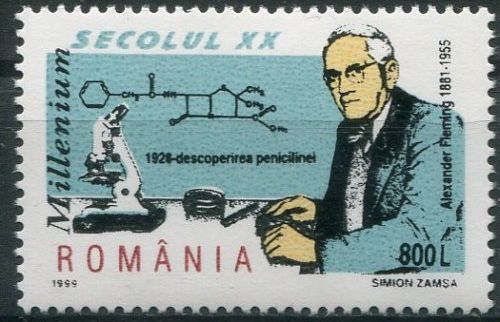

Почтовая марка Румынии из серии «XX век», 1999 год

Флеминг не был химиком, поэтому не мог синтезировать вещество и создать лекарственный препарат, он мог только проводить опыты с разными возбудителями, но идея создать лекарство его не покидала.

Однако с этим возникли сложности. Пенициллин не мог существовать в теле человека в естественных условиях так долго, чтобы убить бактерии. Флеминг, вероятно, полагал, что пенициллин нужно использовать в качестве поверхностного антисептика, поэтому клинические испытания не приносили результатов. К 1940-м годам Флеминг перестал работать с пенициллином, и исследованиями занимались американские ученые Говард Флори и Эрнест Чейн. Они смогли выделить чистый пенициллин и создать на его основе первый в мире антибиотик. В 1944 году, во время Второй мировой войны, ученые из США смогли получить пенициллин промышленным способом, и наконец смогли эффективно помогать раненым на фронте.

Существует легенда, что колонии плесени Флеминга были привезены в СССР на подкладке пальто, и уже из этой плесени советские ученые создавали советский аналог пенициллина, хотя это, разумеется, не так: в СССР разработки собственных антибиотиков шли параллельно.

В 1945 году Александру Флемингу была присуждена Нобелевская премия. Сам же Флеминг оценивал свой вклад в создание антибиотиков очень скромно, отмечая, что был всего лишь первым, кто обнаружил свойства пенициллина.

Сегодня мир знает множество антибиотиков, которые успешно применяются при лечении многих заболеваний. Однако ученые в последние годы беспокоятся о том, что все более сильные антибиотики способны, наоборот, создавать устойчивые к ним микроорганизмы, некие супербактерии.

Открытие Флеминга спасло множество жизней, но люди стали воспринимать антибиотики как «волшебные таблетки» от любой болезни, и это может привести к тому, что антибиотики перестанут работать.

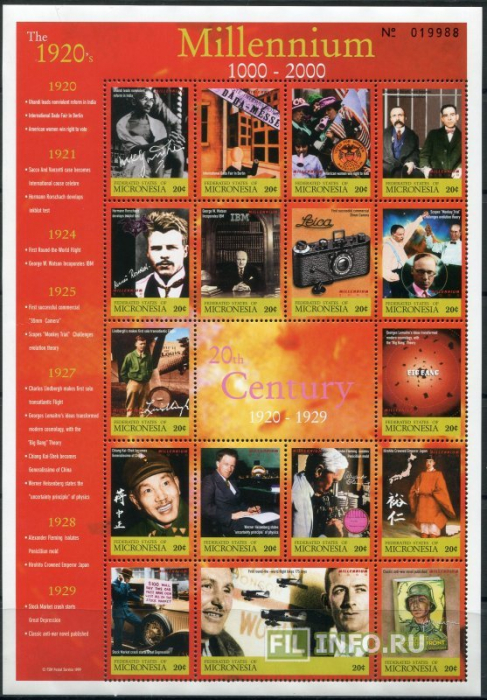

Малый лист Микронезии «Миллениум», 2000 год

Ирина Кварталова

Добавлено: 23.09.2023 09:05

Гибель Помпей

…"огромное чёрное облако быстро надвигалось…из него то и дело вырывались длинные, фантастические языки пламени, напоминающие вспышки молний, только намного бо́льшие" - так написал историк Плиний Младший, когда 24 августа 79 года н.э. вышел на балкон своей виллы и посмотрел на противоположную сторону Неаполитанского залива, туда, где высилась гора Везувий.

Почтовая марка Сан-Марино с изображением Неаполитанского залива и Везувия, 1958 год

Эта гора считалась у римлян безопасной, предыдущее извержение случилось так давно, что об этом не осталось никакой памяти, а на плодородных склонах Везувия раскинулись виллы и небольшие поселения. Это было, как бы сейчас сказали, курортное место, в Помпеи и Геркуланум ездили отдыхать от суеты и невыносимой жары летнего Рима.

В тот день никто из жителей Помпей, Стабий, Геркуланума и других селений не обеспокоился тем, что гора начала дымиться. Об этом говорит то, что никто не стал спешно уезжать из городов. Даже когда с неба начали сыпаться пепел и пемза, жители городков вокруг Везувия еще не думали спасаться. Однако скоро пемза начала продавливать крыши, она впитывала воду, и водоемы быстро иссякли. Только тогда люди забеспокоились – но уже было поздно.

Везувий породил гигантское раскалённое облако из камней, пепла и дыма высотой до 33 км, выделив при этом тепловую энергию, многократно превосходящую ту, которая выделилась при взрыве атомной бомбы над Хиросимой.

В сторону Помпей двинулся поток раскаленных газов, пепла и обломков пород, который называется пирокластическим. Он двигался очень быстро - скорость такого потока может достигать 700 км/ч, и он может преодолевать водную преграду, поэтому те несчастные, которые пытались спастись, выйдя на лодках в залив, все равно погибли. Так погиб Плиний Старший - он подошел на судне к Стабиям, куда и двинулся поток раскаленных газов.

Историки считают, что в Помпеях под извержением погибло около двух тысяч человек – десятая часть населения города. Под многометровой толщей пепла были найдены улицы, дома с полной обстановкой, останки людей и животных, которые не успели спастись. Большая часть жителей успела покинуть Помпеи до катастрофы, однако останки погибших находят и за пределами города. Поэтому точное число погибших оценить невозможно. Итальянские археологи установили, что головы жителей Помпей во время извержения буквально взрывались — кровь у них закипала и превращалась в пар.

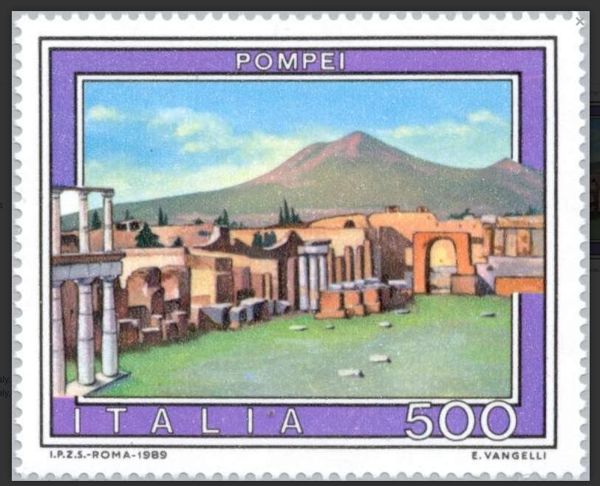

Почтовая марка Италии с изображением Помпей, 1989 год

На сотни лет Помпеи были погребены под слоем пепла, на их месте выросли другие деревеньки, и только в 16 веке при прокладке канала были случайно обнаружены части древних стен, которые приняли за остатки виллы Помпея Великого. И только в 18 веке стало понятно, что под толщей вулканической породы скрывается целый город. Трагедия, унесшая тысячи жизней, дала ученым неисчерпаемый материал по культуре Древнего Рима – именно благодаря Помпеям мы знаем, что ели, как и где жили люди две тысячи лет назад.

Везувий же до сих пор время от времени извергается, что беспокоит вулканологов, но вовсе не мешает туризму.

Ирина Кварталова

Добавлено: 06.09.2023 10:03

Старейший музей мира

Идеи сделать Лувр музеем появились еще при правлении Людовика XIV, когда король выбрал своей новой резиденцией великолепный Версаль. На протяжении всего XVIII века предложений превратить дворец в музей становилось все больше, но сделать это удалось только после Французской революции, когда пала монархия, а имущество короля было национализировано.

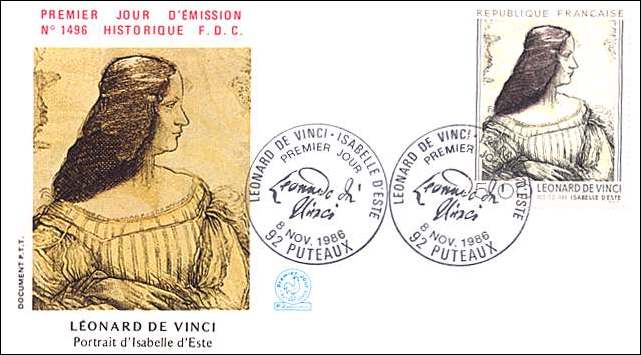

Конверт первого дня Франции “Леонардо Да Винчи”, 1986 год

Так Лувр стал первым художественным музеем в мире. 10 августа 1792 Людовик XVI был заключен в тюрьму, а королевская коллекция в Лувре стала национальной собственностью.

Из-за опасений, что бывшее королевское имущество будет разграблено, 19 августа Национальное собрание объявило о срочной подготовке музея. В октябре специально созданный комитет начал составлять коллекцию. Музей открылся 10 августа 1793 года, в первую годовщину падения монархии, как Центральный музей искусств Республики. Публике был предоставлен бесплатный доступ три дня в неделю, что «было воспринято как большое достижение и в целом оценено по достоинству». В коллекции было представлено 537 картин и 184 предмета искусства. Три четверти были получены из королевских коллекций, остальная часть – из конфискованной церковной собственности и коллекций сбежавших от революции аристократов.

Почтовая марка Франции “500 лет со дня рождения Рафаэля”, 1983 год

На расширение и организацию коллекции Республика выделяла 100 000 ливров в год. В 1794 году французские революционные армии начали привозить произведения из Северной Европы, дополненные произведениями из Ватикана, например, в их числе был Лаокоон и Аполлон Бельведерский. Организаторы музей хотели, чтобы Лувр стал поистине народным музеем.

Первым хранителем Лувра был Юбер Робер, французский живописец.

В мае 1796 года Лувр был закрыт для глобальной перестройки залов под музей. Он вновь открылся 14 июля 1801 года, и композиция располагалась там в хронологическом порядке, что было новшеством для того времени. 15 августа 1797 года Галерея Аполлона открылась выставкой рисунков. В бывших апартаментах Анны Австрийской располагалась Галерея античных скульптур Лувра (musée des Antiques) с артефактами, привезенными из Флоренции и Ватикана.

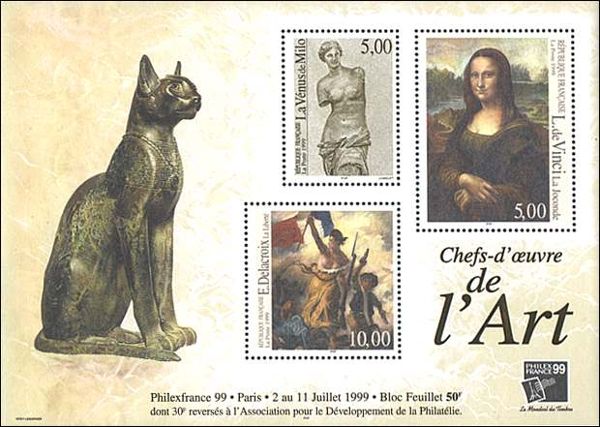

Почтовый блок Франции “Шедевры искусства”, 1999 год

В начале XIX века коллекция музея пополнилась шедеврами, ввезенными во Францию в ходе Наполеоновских войн. Например, лошади Святого Марка, украшавшие базилику Сан-Марко в Венеции после разграбления Константинополя в 1204 году, были привезены в Париж, где в 1797 году их разместили на вершине Триумфальной арки Наполеона.

После поражения Наполеона итальянские власти стали предъявлять права на украденные работы, и часть из них были возвращены на родину, однако многие так и остались в Лувре.

Сегодня вопрос пополнения коллекций музеев таким образом остается одним из наиболее дискуссионных, так как во всех западных музеях хранятся шедевры, вывезенные во время войн и колонизации, а также попросту украденные.

За прошедшие века Лувр стал самым известным музеем Европы, который ассоциируется, прежде всего, с работами Да Винчи.

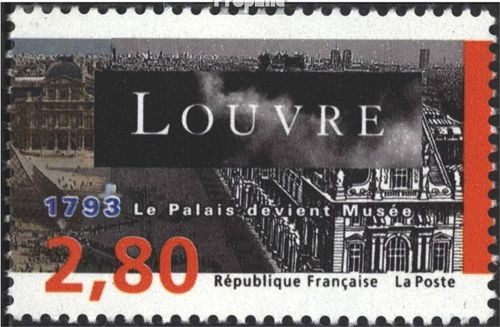

Почтовая марка Франции “Музей Лувра”, 1993 год

Ирина Кварталова

Добавлено: 27.08.2023 13:28

Второй космонавт

Герман Титов стал вторым человеком в мире, который совершил орбитальный космический полет.

После успеха полета Юрия Гагарина СССР стремился закрепить превосходство в космосе. Герман Титов, который тренировался в том же отряде, что и Гагарин, и которого тоже рассматривали на роль первого советского космонавта, отлично подходил на роль человека, который проведет в космосе более суток. Он увлекался техникой и мечтал стать летчиком, и в 1955 году он окончил Военную авиационную школу в Кустанае, а затем продолжил образование в Сталинградском военном авиационном училище в Новосибирске.

С 1960 года Титов входил в состав первого отряда космонавтов. В апреле 1961 года он был дублером Юрия Гагарина при подготовке к полету в космос. Гагарин считал, что Титова не выбрали первым космонавтом, потому что Титов был лучше тренирован для более длительного полета.

Серия почтовых марок СССР “Космический полёт, совершённый 6-7 августа 1961 г. Г.С.Титовым на корабле"Восток-2", 1961 год

6 августа 1961 года Титов совершил свой знаменитый полет на корабле «Восток-2». Он облетел Землю семнадцать раз, дважды управлял кораблем вручную, выполнял его ориентацию и стабилизацию.

Тренировки перед полетом проводились с учетом опыта первого космического полета. Герман Титов и Андриян Николаев много времени проводили в кабине корабля, ставшей, по словам Германа Степановича, их вторым домом. Никто не знал, как организм человека поведёт себя во время суточного полета, поэтому врачи настаивали всего на трёх витках «Востока-2» вокруг Земли.

Художественный маркированный конверт “АВИА. 15-летие полета Г. С. Титова”, 1976 год

В 9 часов утра по московскому времени «Восток-2» поднялся на околоземную орбиту, продолжительность полёта составила 25 часов 11 минут. Первый в мире суточный космический полёт прошёл успешно, но дался Герману Титову нелегко. Он писал позднее, что у него болела голова, он испытывал тошноту, общую подавленность. Впоследствии оказалось, что это состояние – синдром космической адаптации – наблюдается у части космонавтов, но ученые сочли это индивидуальной реакцией Титова и не допустили его до дальнейших полетов.

Целью полета Германа Титова на космическом корабле «Восток-2» было исследование влияния на человека невесомости, поведение организма при приёме пищи и сне в таких условиях, а также ручное управление аппаратом, съемка с орбиты и другие эксперименты.

Титов впервые проверил на себе, как функционирует человеческий организм, долго находящийся в полете, и доказал, что в невесомости можно есть, спать и работать, что помогло развитию программы космических полетов и послужило базой для подготовки космонавтов к жизни на космической станции.

Ирина Кварталова

Добавлено: 21.08.2023 20:33

Открытие ВДНХ

Выставка народного хозяйства, по задумке советской власти, должна была продемонстрировать достижения в экономике и успехи коллективизации и индустриализации. Ее планировали открыть в двадцатую годовщину революции.

Почтовая марка СССР, посвященная ВСХВ, 1939 год

К разработке проекта привлекли столичных архитекторов, а также проводили открытый конкурс по всей стране. Место под строительство выставки определили рядом с парком усадьбы Останкино. В то время это была окраина города, куда почти не ходил общественный транспорт.

Программой был определен и перечень зданий будущей выставки. Они разделялись на две группы. К первой группе относились пять зданий: главное здание выставки — Дворец науки, техники и политики партии, здание демонстрации сельскохозяйственных машин, здание демонстрации тракторов и автомобилей, здание химизации сельского хозяйства и здание электрификации сельского хозяйства. Ко второй группе — остальные выставочные здания. От проекта требовалось композиционное единство, а также удобное расположение объектов, чтобы распределить потоки посетителей.

Главным архитектором выставки назначили Вячеслава Олтаржевского.

Как обычно в ситуациях, когда нужно сдать объект в определенный срок, строительство выставки шло с большими отставаниями и нарушениями из-за спешки, павильоны строились из сырого леса, а комиссия не принимала павильоны республик, так как их проектировали московские архитекторы, не знакомые с национальной культурой этих республик. Было понятно, что в 1937 году выставка готова не будет.

За этим последовали обвинения во “вредительстве” и репрессии: арестовали Олтаржевского и других членов выставочного комитета. Перестройку выставки возглавил Сергей Чернышёв, главный архитектор Москвы. После ареста Олтаржевского архитектуру большинства готовых павильонов признали в целом неудачной. Например, павильон Московской области критиковали за “пряничный” вид.

Серия почтовых марок СССР, посвященная ВСХВ, 1954 год

Старые павильоны были снесены; однако генеральный план, разработанный Олтаржевским, остался практически неизменным. Впрочем, скоро стало ясно, что и в 1938 году выставка не откроется.

Наконец, 1 августа 1939 года, выставка все же открыла свои двери перед посетителями. Символическую ленту перерезал Вячеслав Молотов. Он же выступил с трибуны перед собравшимися и провозгласил Всесоюзную сельскохозяйственную выставку (ВСХВ, первое название ВДНХ) открытой. Перед главных входом (который сохранился до наших дней) стояла скульптура Веры Мухиной “Рабочий и колхозница”, но ее впоследствии перенесли на нынешнее место.

Почтовая марка СССР с изображением скульптурного украшения главного входа, 1956 год

Выставка состояла из большого количества павильонов, а на территории располагались пруды, парки, опытные участки. За сезон работы 1939 года выставку посетило около пяти миллионов человек. Несмотря на явную идеализацию всех сторон советской жизни – например, на выставке располагалась “образцовая деревня” с тракторами и мастерскими – выставка была крайне популярна среди москвичей и приезжих.

До наших дней от первоначального плана дошли лишь некоторые павильоны – например, “Механизация”, которая стала “Космосом”, те здания, которые мы можем увидеть на ВДНХ сейчас, построены, в основном, в 50-е года, что видно по их пышной сталинской архитектуре.

ВДНХ стала символом и витриной советской экономики и просто популярным местом для прогулок, а со временем “срослась” с Ботаническим садом и парком Останкино, и до сих пор остается одним из самых посещаемых памятников архитектуры советсткого времени благодаря реконструкции, которая вернула полузаброшенным павильонам их первоначальный вид.

Серия почтовых марок СССР, посвященная ВСХВ, 1940 год.

Ирина Кварталова

Добавлено: 09.08.2023 22:52