Лента новостей

Уважаемые коллекционеры !

Сообщаем Вам о том, что наш пункт выдачи в праздничные дни, будет работать по следующему расписанию:

6-9 мая - пункт выдачи закрыт

С 10 мая - работает в обычном режиме

Заказы оформленные в период с 6.05 по 9.05 будут обработаны 10.05

Добавлено: 05.05.2023 15:15

Самый надежный в мире корабль. Часть III

Температура воды в Атлантике в ту ночь составляла -2°С (соленая морская вода замерзает при более низкой температуре). Человек в такой воде умирал за 30 минут. Многие, оказавшиеся в воде, умерли мгновенно от сердечного приступа, другие – от переохлаждения. Крики и мольбы были слышны людям в шлюпках, но шлюпки не возвращались – матросы боялись, что люди в воде перевернут их. Потом те, кому повезло оказаться в шлюпках, вспоминали эти крики как самое ужасное, что слышали в своей жизни.

Из тех, кто оказался в воде, выжили немногие. Чарльз Лайтоллер, второй помощник, Гарльд Брайд, второй радист, главный пекарь Чарльз Джокин, повар Айзек Хирам Мейнард, стюард ресторана Сесил Фицпатрик, стюард первого класса Томас Артур Уайтли, стюард третьего класса Сид Дэниэлс, кочегары Уильям Чарльз Линдсей и Уолтер Херст, пассажиры первого класса Арчибальд Грейси IV и Джек Тейер, пассажиры третьего класса Альберт Йохан Мосс, Патрик О’Киф, Виктор Фрэнсис Сандерленд, Эдвард Артур Доркинг.

В 4.30 утра «Карпатия» наконец прибыла к месту крушения. Ее капитан, как только был получен сигнал бедствия, приказал готовить каюты для 2000 человек, и пассажиров «Титаника», принятых на борт, поили горячим и отправляли в теплые постели.

Гарльд Брайт, несмотря на обморожение, занял место в радиорубке «Карпатии» и телеграфировал новости на материк, но так как сообщения шли по цепочке от одного корабля к другому, до материка они добирались искаженными. Так сначала газеты писали, что «Титаник» остался на плаву, а все пассажиры живы.

Почтовый блок Мальдивских островов, посвященный «Титанику», 1998 год

После того, как были составлены списки выживших, стало ясно, что спаслось 710 человек – менее трети всех, находившихся на борту. В Нью-Йорке спасшихся уже ждали 40 тысяч человек, часть из которых хотели узнать судьбу своих близких, а остальные были журналистами и просто зеваками.

Началось следствие.

Стэнли Лорда, капитана парохода «Калифорниэн», обвинили в неоказании помощи тонущему судну. Главу компании «Уайт Стар Лайн» Джозефа Исмея обвинили в давлении на капитана Эдварда Смита, но он смог добиться, чтобы обвинения с него были сняты. Никто не понес уголовной ответственности, поскольку основной причиной катастрофы были признаны погодные условия, что, разумеется, нельзя считать истинной причиной трагедии. Однако все отдававшие в ту ночь приказания офицеры погибли.

Неудовлетворенность общественности официальным заключением, что причиной катастрофы были погодные условия, большая скорость парохода и ошибка вахтенного Уильяма Мёрдока, породила альтернативные версии причин трагедии.

Одна из самых популярных теорий — это замена «Титаника» его «братом-близнецом» «Олимпиком», затопив который, компания «Уайт Стар Лайн» могла бы получить огромные страховые выплаты. Конечно, критики она не выдерживает, так как суда хоть и были похожими, но «подменить» их друг другом и сохранять тайну на протяжении многих лет было бы невозможно – ведь в таком предприятии были бы задействованы сотни людей, не только правление компании, но и простые рабочие, которые перестраивали бы «Олимпик» в «Титаник».

Также существует теория, по которой «Титаник» атаковала немецкая подлодка, что в преддверии Первой мировой войны и волны антигерманских настроений в Европе кажется вполне логичным выводом, основанным, однако, лишь на досужих домыслах: в то время подлодки не могли выходить в открытый океан.

Трагедия «Титаника» нашла отражение в массовой культуре – в кино, литературе, живописи и филателии. Первый фильм вышел уже в 1912 году с актрисой, которая сама спаслась с «Титаника». А самый известный фильм получил 11 премий «Оскар» – это лента Джеймса Кэмерона «Титаник». Этот фильм наиболее точен с исторической точки зрения. И конечно, невозможно не заметить, что история «Титаника» произвела впечатление на Ивана Бунина, который отсылал к трагедии в «Господине из Сан-Франциско».

Сейчас «Титаник» медленно рассыпается в прах на дне Атлантики. Ученые считают, что к концу XXI века самый быстрый, надежный и непотопляемый лайнер века XX будет полностью разрушен микроорганизмами. В этом невозможно не видеть горькую и злую иронию истории, ибо sic transit gloria mundi*.

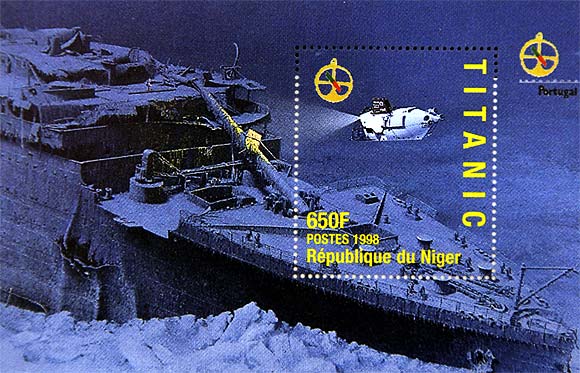

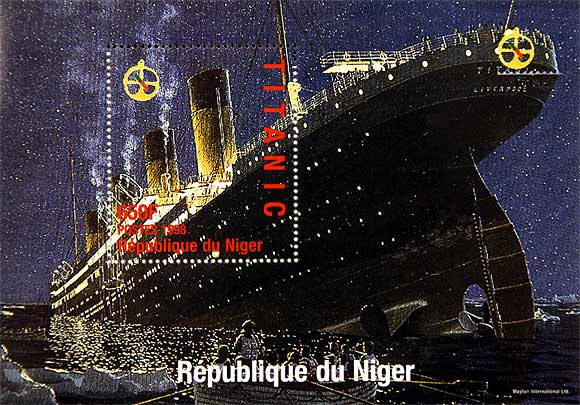

Почтовый блок Республики Нигер «Титаник», 1998 год

*Так проходит мирская слава (лат.)

Ирина Кварталова

Добавлено: 26.04.2023 09:43

Самый надежный в мире корабль. Часть II

На верхних палубах никто ничего не почувствовал. Разве что стюарды отметили легкое подрагивание посуды, но значения этому никто не придал.

На «Титанике» были предусмотрены водонепроницаемые перегородки, которые были опущены, однако, они не были закрыты сверху, и вода при дифференте на нос просто переливалась из отсека в отсек. Капитан приказал дать лайнеру малый ход и вызвал для консультации главного конструктора, Томаса Эндрюса.

В 23.50 стало очевидно, что вода быстро затапливает носовые отсеки и палубы. Ее пытались откачивать насосами, но вода прибывала в 10 раз быстрее, чем ее успевали откачивать.

Люди, ощутившие легкий толчок, выходили из кают и спрашивали стюардов, что происходит. Однако стюарды не могли ничего объяснить и просто уверяли людей, что все спокойно. Наклон судна почувствовали лишь некоторые пассажиры.

Первыми о серьезности происходящего узнали кочегары, которые работали в котельных и чьи кубрики находились над пробитыми отсеками. «Вставай, ребята… Жить нам осталось менее получаса. Так сказал сам мистер Эндрюс. Только держите язык за зубами, никому ни слова», – так объявил кочегарам боцман.

В 0.15 капитан Смит приказал начать эвакуацию. Однако пассажиры собирались на верхних палубах неохотно – ночь была холодная, и никто не понимал серьезности происходящего: причину эвакуации не объясняли. Затем капитан пришел в радиорубку и объявил пораженным радистам, что нужно передавать сигнал бедствия.

Почтовые марки Канады, посвященные «Титанику», 1997 год

Капитан Смит оказался в растерянности из-за осознания того, что даже если в шлюпки посадят максимальное количество людей, еще около тысячи человек останутся на гибнущем судне.

Эвакуация тоже шла плохо: в шлюпки сажали не по 65 человек, на которых они были рассчитаны, а по 30-40, потому что никто не знал, выдержат ли они. Пассажиры третьего класса были предоставлены самим себе — многие и них не смогли выбраться из коридоров тонущего лайнера, а двери, ведущие наверх, были и вовсе заперты из-за эпидемиологических предписаний.

Первые полчаса после начала эвакуации на борту сохранялось относительное спокойствие. О том, что конструктор Томас Эндрюс дал «Титанику» не больше полутора — двух часов, знали только капитан Смит и глава «Уайт Стар Лайн» Исмей. Среди команды и пассажиров распространялось высказывание одного из офицеров, что «Титаник» ещё продержится на плаву восемь — девять часов, а к этому времени к нему на выручку успеют прийти несколько судов, вызванных по беспроводному телеграфу.

Сначала эвакуировали пассажиров первого класса, женщин и детей. Мужчины сами отказывались садиться в шлюпки, находя это недостойным джентльменов. Так как люди не понимали реальной опасности, женщины не хотели расставаться с мужьями, и когда наконец очередь дошла до пассажиров третьего класса, лишь немногие из них последовали за стюардами.

Все это время кочегары останавливали котлы, чтобы они не взорвались. Остались только те, которые обеспечивали работу электрогенераторов.

В 1.20 почти всем пассажирам стало ясно, что корабль тонет — полубак уже был под водой. Начала усиливаться паника, мужчины пытались пробиться в шлюпки, и офицерам приходилось стрелять в воздух, чтобы остановить распространение панических настроений.

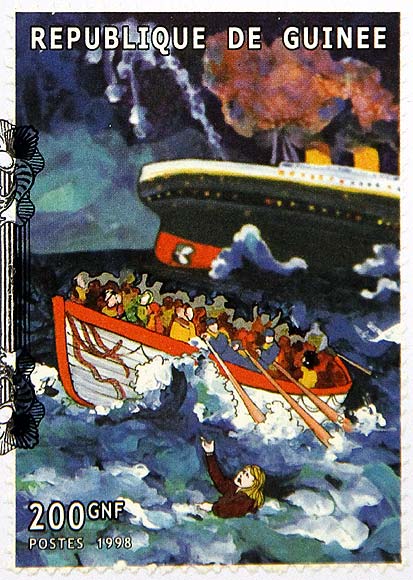

Почтовая марка Гвинеи, на которой изображена эвакуация с «Титаника», 1998 год

Но некоторые пассажиры отказывались садиться в шлюпки, понимая, что тех на всех не хватит. Ида и Исидор Штраус (совладелец сети универмагов Macy’s) остались на борту, также как и миллионер Бенджамин Гуггенхайм.

Последние шлюпки спускались перегруженными, и все равно на тонущем корабле оставалось около 1500 человек...

В ту ночь поблизости находилось четыре судна: «Калифорниэн», «Карпатия», «Бирма» и «Маунт Тампль». Ближе всего находился «Калифорниэн». Однако на нем был всего один радист, который после передачи сообщения о льдах «Титанику» в 23.30 пошел спать, так как отработал 15 часов. Если бы не это обстоятельство, «Калифорниэн» добрался бы до места крушения быстрее остальных. Принятие сигнала бедствия подтвердили с небольшого пассажирского судна «Карпатия», но ему необходимо было идти до «Титаника» три часа на полном ходу.

С мостика «Титаника» были видны огни «Калифорниэна», но так как на «Титанике» не оказалось сигнальных ракет красного, означающего опасность, цвета, на «Калифорниэне» приняли белые ракеты за салют...

Все это время работали котельные, чтобы тонущий корабль, хорошо освещенный, был виден издалека. Однако в третьем часу освещение было уже совсем слабым.

Капитан Эдвард Смит, к его чести, спастись не пытался. Некоторые свидетели утверждают, что он пошел на мостик, некоторые – что плавал в районе шлюпочной палубы. Погиб и помощник капитана Уильям Мёрдок.

В 2.15 из-под воды показались гребные винты. Этот момент красочно и жутко показан в фильме Кэмерона: корма поднимается вверх, со своих мест срываются машины в машинном отделении, падает с грохотом и убивает десятки человек первая труба... под действием силы тяжести нос тянет корабль вниз, он разламывается посередине, корма встает вертикально и быстро погружается в воду.

В 2.20 все было закончено.

Почтовые марки Мальдивских островов, посвященные трагедии «Титаника»

Ирина Кварталова

Добавлено: 22.04.2023 11:00

Самый надежный в мире корабль. Часть I

Крушение «Титаника» — крупнейшего океанского лайнера своего времени — стало одной из самых массовых катастроф на море в XX веке.

Почтовая марка Нигера, посвященная Титанику, 1998 год

Благодаря многочисленным документальным и художественным фильмам, самый известный из которых — фильм Джеймса Кэмерона с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет в главных ролях — мы неплохо представляем, что же произошло на борту огромного лайнера в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года. Что шлюпок было гораздо меньше, чем пассажиров, что у впередсмотрящих не было биноклей, что судно превысило безопасную скорость, что радисты проигнорировали сообщение о льдах в этом районе, а помощник капитана Уильям Мёрдок отдал неверные команды, когда айсберг все-таки заметили, что на судне не было сигнальных красных ракет...

Цепь трагических случайностей и совпадений, каждое из которых само по себе не могло бы привести к катастрофе, в сумме послужило причиной гибели огромного количества людей, в том числе богатейших представителей американского общества и инженера-конструктора самого корабля.

Попробуем проследить эту цепь невероятных совпадений.

«Титаник», спущенный на воду в Белфасте в 1911 году, был самым большим и комфортабельным пассажирским лайнером своего времени. Это был плавучий отель со всеми развлечениями, которые можно было разместить на корабле: ресторанами, бассейном, турецкими банями, спортивными залами, теннисным кортом, библиотекой и парикмахерскими. К услугам пассажиров первого класса имелись прогулочные палубы, роскошно отделанные обеденный и курительные залы, каюты для прислуги и отделение для собак, возможность отправить на землю телеграмму (что было невероятно передовым техническим достижением того времени!), а также целый мобильный госпиталь с оборудованной операционной вместо стандартного корабельного медпункта.

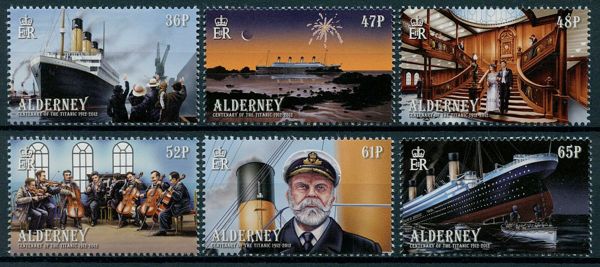

Серия почтовых марок Олдерни «100 со дня крушения "Титаника"», 2012 год

Впрочем, компания «Уайт Стар Лайн» делала деньги не на пассажирах первого класса, которые платили за билеты от 23 до 870 фунтов стерлингов, а, как и большинство перевозчиков — на билетах в третий класс для эмигрантов, которые направлялись в США.

На отделке кают и общих помещений первого класса в «Уайт Стар Лайн» не экономили. Но, чтобы снизить затраты на производство, компания сэкономила на металлических заклепках, которыми сшивались листы обшивки (по одной из версий и сам металл обшивки был недостаточно качественным). Так же на корабле уже на стадии проектирования не была предусмотрена система контрзатопления отсеков.

Перед выходом «Титаника» в рейс в Англии началась забастовка шахтеров. Это было обычным делом для того времени, тем не менее, угля для топок было не достать, и пришлось переплачивать другим судовладельцам, чтобы они отгрузили свой уголь в трюмы «Титаника». Есть маргинальная версия, по которой в трюме «Титаника» за три недели до выхода в плаванье случился пожар, который повлиял на свойства металла обшивки, но эта версия подтверждений не нашла (стоит признать, однако, что уголь действительно часто самовозгорался в трюмах пароходов и мог тлеть в трюме «Титаника»).

Итак, «Титаник» вышел в свой первый и единственный рейс из Саутгемптона 10 апреля 1912 года. Корабль должен был пересечь Атлантический океан и прибыть в Нью-Йорк.

Считается, что на борту было 2200 человек, считая пассажиров и команду.

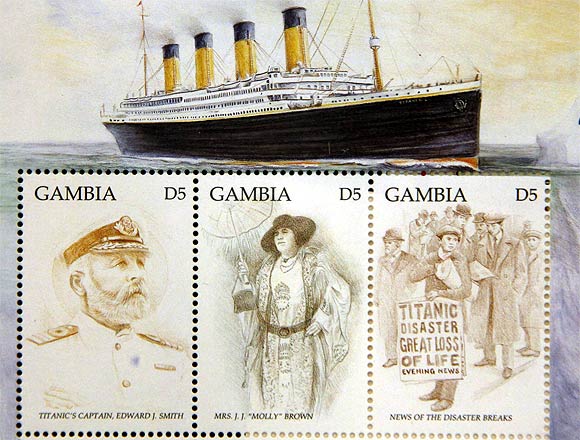

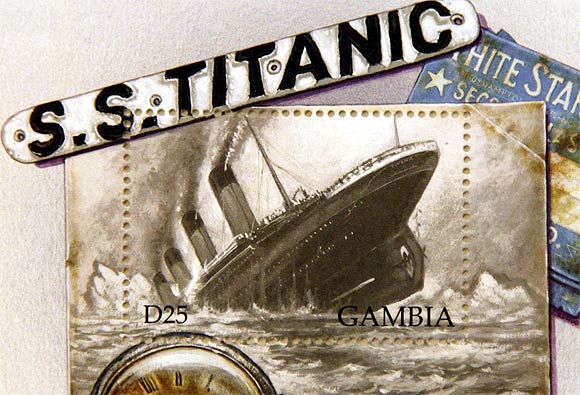

Почтовые марки Гамбии, посвященные столетию трагедии «Титаника», 2012 год

«Титаник» не был готов к внештатным ситуациям. Пресса рекламировала его как самый надежный и непотопляемый корабль в мире, на котором просто не может ничего случиться. Однако шлюпок было недостаточно для такого количества пассажиров – на корабле их было всего 20, тогда как требовалось в 2–2,5 раза больше. Владельцы «Уйат Стар Лайн» считали, что лишние шлюпки закроют для пассажиров обзор на океан.

Также не проводись учения, большая часть команды корабля была набрана незадолго до отправления. Стюарды не знали, как действовать в случае чрезвычайных ситуаций, а матросы, нанятые также незадолго до отплытия, не успели ознакомиться с судном досконально.

Ледовая обстановка на пути следования «Титаника» была сложной. Айсберг, который откололся от побережья Гренландии, вместе с течением и попутным ветром дрейфовал в сторону скопления льдов в районе Ньюфаундленда быстрее обычного, и оказался на морской трассе в апреле, а не в мае. К тому же, этот айсберг перевернулся, и его ранее подводная часть – более темная и слегка подтаявшая – стала надводной, и была хуже заметна, чем обычный белый лед.

С утра 14 апреля и до злополучного столкновения капитан «Титаника» Эдвард Смит получал с судов, находящихся в тех же водах, ледовые предупреждения.

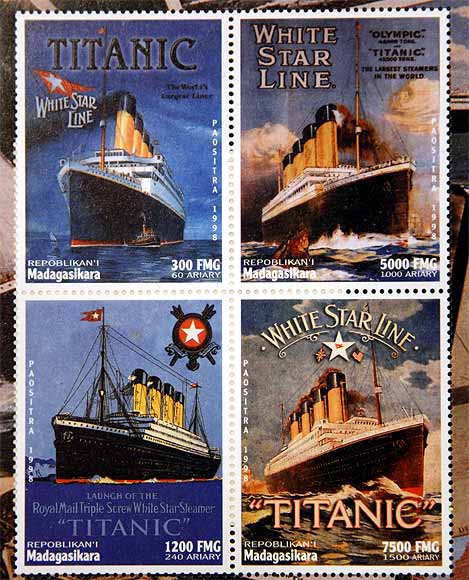

Почтовые марки Мадагаскара, посвященные «Титанику», 1998 год.

С парохода «Калифорниэн» было получено такое сообщение: «…Лёд в районе между 42° и 41°25’ северной широты и 49°30’ западной долготы. Мы видели большое скопление битого льда и много крупных айсбергов. Ледяные поля тоже есть. Погода хорошая, ясная». Однако радист это сообщение с точными координатами проигнорировал, занятый отправкой платных телеграмм от богатых пассажиров.

О льдах сообщали не только с «Калифорниэна», но и с других кораблей — их приняли с помощью лампы Морзе. Однако эти сообщения были лишь «приняты к сведению», и курс скорректирован не был.

штиля и безлунной ночи впередсмотрящие не могли увидеть ни характерного отраженного света, ни белых «барашков» с наветренной стороны айсберга. А бинокля у них не было. Поэтому айсберг они заметили только когда он подошел на расстояние в 600 метров.

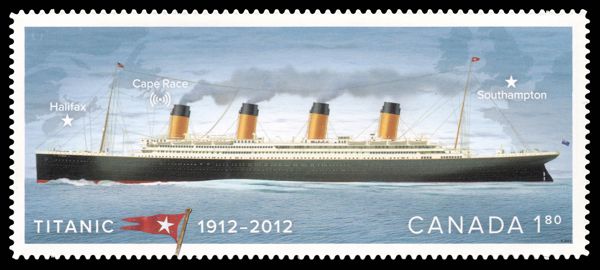

Почтовая марка Канады «"Титаник"» 1912-2012», 2012 год

Впередсмотрящие доложили об этом шестому помощнику капитана Джеймсу Муди, который, в свою очередь, доложил об айсберге Уильяму Мёрдоку. Последовали команды «Право на борт», «Стоп машина» и «Полный назад».

Если бы Уильям Мёрдок не совершил все эти маневры, то «Титаник» мог бы на полном ходу миновать айсберг (или, по другим версиям, удариться о него носом – самой крепкой частью судна).

Вопреки показанному в фильме Кэмерона, айсберг не «прошил» борт лайнера – от давления льда полопались металлические заклепки, и листы обшивки вдоль пяти носовых отсеков разошлись. «Титаник» мог оставаться на плаву с двумя любыми затопленными отсеками, или с тремя и даже четырьмя носовыми – но не с пятью.

В 23.40 вода хлынула в багажные отсеки и котельную.

Гибель корабля стала неминуемой.

Почтовый блок Гамбии, посвященный крушению «Титаника»

Ирина Кварталова

Добавлено: 19.04.2023 10:49

Открытие Эйфелевой башни

Париж невозможно представить без ее прекрасного, всемирно известного символа – Эйфелевой башни, которая стала визитной карточкой города, затмив собой готические соборы и дворцы эпохи барокко.

31 марта 1889 года была открыта Эйфелева башня – над ней поднялся французский флаг. Тогда ее называли просто – трехсотметровой башней.

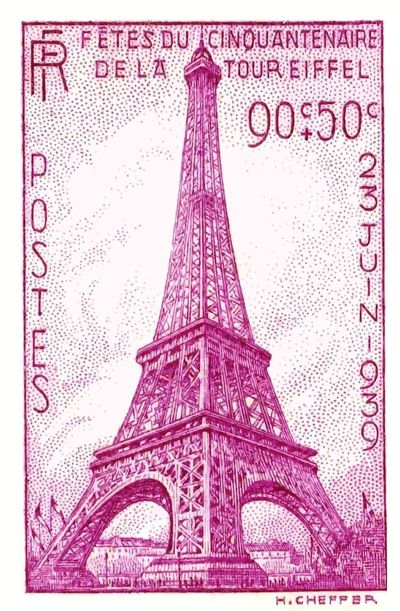

Первая почтовая марка Франции с изображением Эйфелевой башни, 1936 год

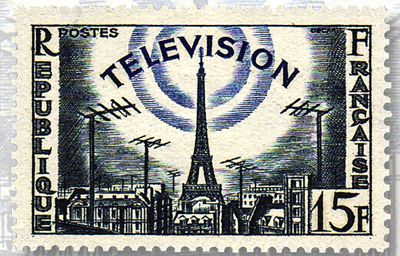

Башня не планировалась как постоянное сооружение — ее собирались снести после Всемирной выставки, но история распорядилась иначе – ведь нет ничего более постоянного, чем временное! Башню неожиданно спас технический прогресс – она оказалась достаточно высока, чтобы установить на ее вершине радиоантенны.

Почтовая марка Франции «Эйфелева башня», 1955 год

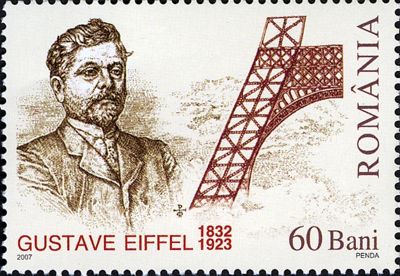

В честь юбилея Французской революции в Париже устраивали Всемирную выставку. Городская администрация Парижа попросила известного инженера Гюстава Эйфеля предложить свой вариант сооружения, которое могло бы стать ее символом. У самого Эйфеля идей не было, но, порывшись в чертежах, он нашел эскиз своего сотрудника Мориса Кёшлена. Из всех представленных проектов, среди которых, между прочим, была гигантская гильотина, выиграл первое место именно доработанный Эйфелем концепт огромной башни.

Почтовая марка Румынии «Гюстав Эйфель», 2007 год

Башню возвели чуть более, чем за два года. Эйфель использовал готовые части, которые собирались, как своеобразный «конструктор». Лифты, установленные в башне, работают до сих пор, правда, сейчас они приводятся в движение с помощью электричества, а гидравлические насосы оставлены в качестве экспонатов.

Открытие башни произвело фурор. За год удалось компенсировать две трети расходов на ее постройку. Но не обошлось без скандалов – некоторые поэты и писатели были возмущены таким дерзким проектом. Они посылали в мэрию письма и прошения, чтобы башню снесли. Люди опасались, что невероятная конструкция из металла будет подавлять архитектуру города и нарушит неповторимый ансамбль столицы.

Почтовая марка Франции «Эйфелева башня», 1939 год

Впрочем, их опасения оказались напрасными: Эйфелева башня быстро сделалась одной из самых посещаемых достопримечательностей Парижа, с 1920-х годов с нее велось радиовещание, в наше время там работают обзорные площадки и рестораны. Эйфелева башня, пережившая две войны, до 1930-х годов была самым высоким сооружением в мире, пока ее не превзошел нью-йоркский Крайслер билдинг. И хотя многие туристы оставляют разочарованные отзывы о посещении башни, в которой всегда слишком людно, она стала символом непередаваемой романтики Парижа, а кино и модные журналы растиражировали этот символ на весь мир.

Почтовая марка СССР «Парижская хартия для новой Европы», 1990 год

Ирина Кварталова

Добавлено: 09.04.2023 22:21

Первая "скорая помощь" в России

Звук сирен скорой помощи так же привычен слуху городского жителя, как шум трассы, рекламные объявления или звуки строительных работ. Мы знаем, что скорая приедет к любому человеку в тяжелом состоянии, что бы ни случилось. Однако так было не всегда. Скорой помощи в том виде, в котором мы ее знаем, всего лишь сто с лишним лет.

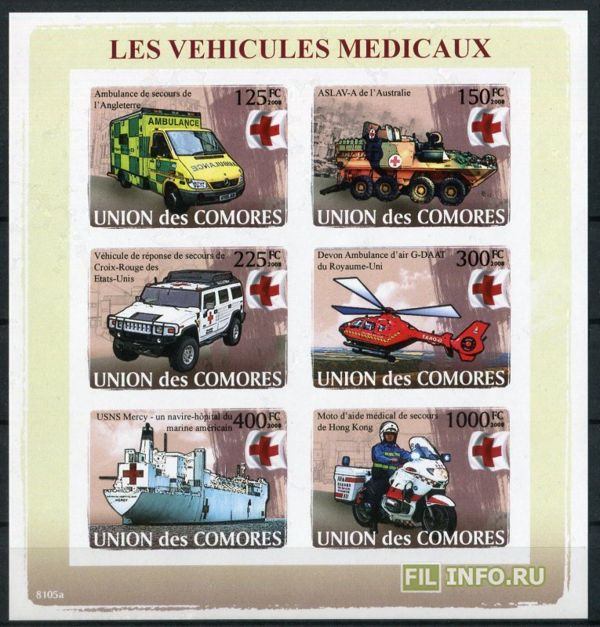

Малый лист Коморов «Транспорт Красного Креста», 2008 год

Институт скорой врачебной помощи зародился на войне. Конечно же, в голову сразу приходят эпизоды из наполеоновских войн или Крымская война, прославившая имя Пирогова. Но на самом деле еще в римской армии раненых бойцов лечили на месте боя. Военному искусству учились долго и трудно, обученные воины были ценным ресурсом, и государство было заинтересовано в том, чтобы они возвращались в строй после ранений.

Почтовый блок России «200 лет со дня рождения Н. И. Пирогова», 2010 год

В Средние века помощь страждущим оказывали монахи: при монастырях имелись богадельни, где лечили всех. Но, конечно, «скорой» такая помощь не была, да и средневековые методы лечения в лучшем случае никак не помогали больному.

В начале 19 века в Москве и Петербурге функции скорой помощи выполняли городовые: если человек терял на улице сознание, городовой должен был найти бесплатного извозчика (что было крайне трудно), а после — доставить в больницу. Конечно, об интересах и удобстве больного извозчик, который хотел поскорее отвязаться от этой работы, не заботился.

То, что отсутствие квалифицированной скорой помощи в европейский городах — проблема, показала трагедия. В 1881 году в венском Рингтеатре вспыхнул пожар. Из тысячи людей, пришедшихся на представление, спаслась лишь половина, и все эти люди получили страшные ожоги. Картина людей, лежащих на улицах без возможности получить помощь, так поразила бывшего военного хирурга Яромира Мунди, что на следующий же день он предложил правительству создать общество добровольных спасателей.

Почтовая марка Австрии «100 лет медицинской спасательной службе», 1981 год

Первая скорая помощь появилась в Варшаве, которая тогда входила в состав Российской империи.

В Москве две первые Станции скорой помощи были открыты в 1898 году — они появились при Сущевском и Сретенском полицейских участках. На каждой станции было по одной карете, оснащенной медикаментами, инструментарием и перевязочным материалом. По вызову на них выезжали врач, фельдшер и санитар. Эти бригады очень быстро приобрели известность и стали востребованы.

В память о тех временах мы до сих пор называем машины скорой помощи «каретами», хотя уже в 20-е годы по Москве ездили автомобили с красными крестами.

Интересно, что состав «укладки» — так врачи называют чемоданчик с медикаментами — сегодня не сильно отличается от того, что медики брали с собой на вызовы 100 лет назад. В нем есть нашатырь, йод, валериановая настойка, глицерин, новокаин.

Первая же станция скорой помощи в Петербурге была открыта 19 марта 1899 года по инициативе известного хирурга Николая Вельяминова.

Позже, после Первой мировой войны, появились специализированные бригады скорой помощи и открываются научно-исследовательские институты. Наиболее известный в России – Московский городской НИИ скорой помощи имени Склифосовского, который был открыт в 1923 году.

Почтовая марка СССР «100 лет основания в России Красного Креста», 1967 год

Ирина Кварталова

Добавлено: 28.03.2023 20:28

Смерть Александра I

13 марта 1881 года на набережной Екатерининского канала (впоследствии – канала Грибоедова) прогремел взрыв.

Подобные террористические акты не были редкостью в то время. За несколько лет до этого Вера Засулич стреляла в петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова. Но в этот раз взрыв имел огромный резонанс и тяжелые последствия для устроивших его народовольцев и для России, так как в карете находился император Александр II.

На Александра II уже совершили несколько покушений, в том числе – прямо в Зимнем дворце. Царь уцелел по чистой случайности, но погибло много невинных людей. «Народная воля» – террористическая организация, собиралась покончить с царизмом и несмотря на все усилия царской «охранки», раз за разом готовила покушения.

Марка России «Александр II», 1913 год

Почему же «Народная воля» так активно старалась избавиться от Александра II, который считался либерально настроенным монархом, и более того, уже провел самую известную реформу за время своего правления – отмену крепостного права? Народовольцы отрицали саму идею монархии, в их рядах были анархисты, а отмена крепостного права, которая дала свободу огромному крестьянскому населению империи, не дала крестьянам главное – землю. Крестьяне должны были в течение 49 лет выкупать землю у помещиков, и даже в этом случае отдельный крестьянин не получал свой надел, а пользовался общинной землей. Многие были разочарованы, потому что в крестьянском сознании земля принадлежала не помещикам, а им, ведь они обрабатывали ее каждый год с таким трудом. Этим положением были многие недовольны, а корень проблемы видели в фигуре императора. Надо понимать также, что тенденция была общеевропейской – большинство европейских монархий в те годы переживали кризис.

Народовольцы изначально планировали заминировать Каменный мост на маршруте царя от Зимнего дворца до Царскосельского (Витебского) вокзала. Это покушение сорвалось по чистой случайности – Макар Тетёрка, который должен был подорвать мост под кортежем царя, опоздал.

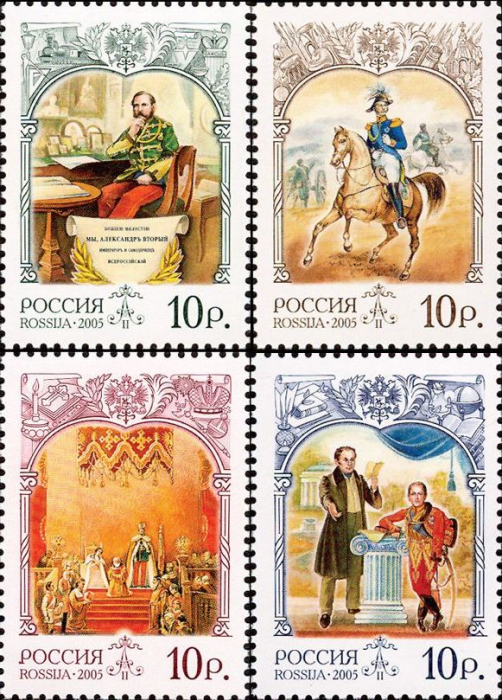

Серия почтовых марок России «Реформы Николая II», 2005 год

Следующим возможным местом покушения стала Малая Садовая улица, по которой царь ездил на развод караулов в Михайловском манеже. Три месяца потребовалось террористам, чтобы установить расписание и маршрут Александра II. План был такой: из подвала сырной лавки к месту взрыва прорыли проход. Но и здесь вмешалась случайность: дворник указал на лавку полиции, так как лавка показалась ему подозрительной. Полицейская проверка очень напугала народовольцев, близких к провалу. Оставался последний путь – бросить бомбу прямо в кортеж.

Несмотря на опасность повторных покушений, царь 13 марта ехал в манеж с охраной из шести казаков и небольшой свитой. На Малой Садовой его ждала мина, однако царь поехал другим путем, и террористам срочно пришлось менять план. Когда царская карета проезжает по набережной Екатерининского канала, Н. Рысаков кидает в нее бомбу.

Однако император не пострадал. Он вышел, чтобы ободрить раненых, подошёл к задержанному Рысакову и спросил его о чём-то, потом пошёл обратно к месту взрыва, и тут стоявший у решётки канала и не замеченный охраной Гриневицкий вдруг бросил под ноги императору бомбу, завёрнутую в салфетку.

Последними словами императора была просьба везти его во дворец умирать. Он умер по дороге – скорее всего оттого, что ему не перевязали раны на месте.

После покушения на царя «Народная воля» была разгромлена, организаторов поймали и судили. Подсудимыми были А. И. Желябов, С. Л. Перовская, Н. И. Кибальчич, Т. М. Михайлов, Н. И. Рысаков, Г. М. Гельфман. Желябов отказался от защиты и выступил на суде с яркой революционной речью. 30 марта ожидаемый приговор был объявлен: суд приговорил всех обвиняемых к смертной казни. Гельфман, ввиду её беременности, казнь отсрочили до рождения ребёнка, а затем заменили вечной (бессрочной) каторгой, но она вскоре умерла.

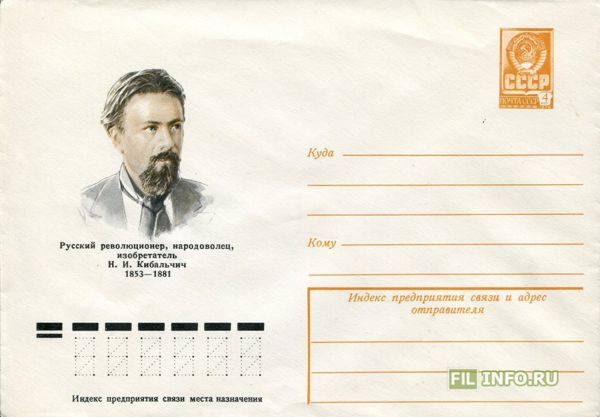

Художественный маркированный конверт СССР «Н.И.Кибальчич (1853-1881) , русский революционер , народоволец , изобретатель», 1978 год

На месте покушения на царя был построен Спас на крови – храм в память об убийстве императора.

Считается, что именно этот акт «Народной воли» восстановил и Александра III, и Николая II против либеральных реформ. А пример народовольцев оказал влияние на революционеров в XX веке.

Ирина Кварталова

Добавлено: 23.03.2023 09:19

День кошек

1 марта отмечается не только начало весны, но и день кошек!

Кошки живут рядом с человеком многие тысячи лет. Они – одни из самых популярных домашних питомцев наряду с собаками, но ученые до сих пор спорят, являются ли кошки полностью одомашненными — ведь эти маленькие хищники гораздо меньше привязаны к хозяину, чем собаки, и живут с человеком до тех пор, пока им это выгодно.

Ученые считают, что домашняя кошка происходит от степной кошки. Кошки распространились по району Плодородного полумесяца и Ближнему Востоку около 12 тысяч лет назад. На распространение домашней кошки повлияло земледелие. Собранное зерно нужно было хранить, и обмазанные глиной ямы для его хранения привлекали, разумеется, всевозможных грызунов – естественную добычу степных кошек. Кошки стали селиться рядом с людьми, и люди быстро поняли выгоду такого сожительства.

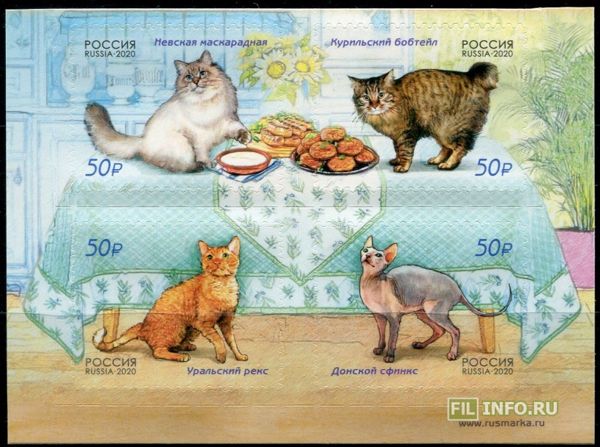

Серия почтовых марок России «Домашние кошки», 1996 год

Всем известно, что кошки пользовались особым почетом у древних египтян, так как кошка считалась воплощением богини Баст. Фигурки кошек и их изображения археологи находят в гробницах. Кошек мумифицировали. За убийство кошки полагалась смертная казнь. Для египтян кошки были хранителями царства мертвых.

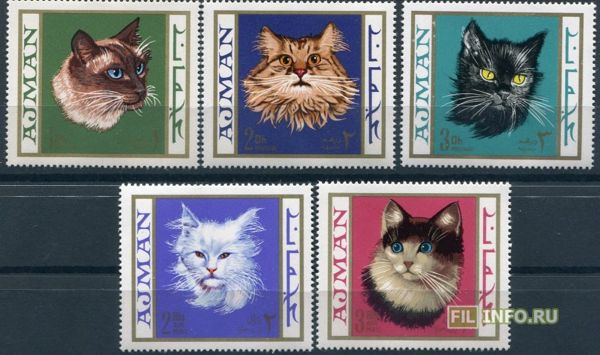

Серия почтовых марок Аджмана «Кошки», 1968 год

В отличие от Египта, в Древнем Риме кошки не были особенно распространены, их держали в основном в качестве мышеловов, о чем свидетельствуют некоторые римские мозаики.

Всем известно, что в Средние века кошки в Западной Европе подвергались гонениям и уничтожению, так как люди того времени верили, что в кошках сидит дьявол. Особенно не любили черных кошек, которые якобы приносили беды и служили ведьмам. Часто кошек казнили публично. Ритуалы, в которых нужно было определенным образом убить и приготовить кошку, тоже были достаточно распространены, например, варить кошек предлагалось для составления снадобья от малярии.

У славян и в странах, где был распространен ислам, ситуация была другой. Когда кошки появились на Руси, точно неизвестно, часть исследователей датирует их появление 17 веком, когда сибирские торговцы заводили кошек из соседних ханств. Некоторые ученые считают, что кошек из Голландии привез Петр Великий. Кошка была дорогим и очень желанным подарком – ведь кошки уничтожали грызунов. Поэтому на Руси к кошкам было особенное отношение – как к помощнику, хотя при этом вера в то, что в кошке сидит черт, сохранялась. Чтобы избавиться от нечистого, кошке даже могли отрубить хвост. Но в целом крестьяне кошек любили и разрешали жить в доме (в отличие от собак, которые всегда находились на улице). Об том свидетельствует пласт фольклора – сказок, быличек, пословиц, примет. В сказках кот часто противостоит хитрой лисе. А приметы, связанные с кошками, мы знаем и сейчас: например, если кошка сворачивается клубком и прячет нос – значит, будет холодно, если моется – придут гости. На новоселье, если у кого-то есть кошка, ее до сих пор впускают в дом первой. Владимир Гиляровский в книге «Москва и москвичи» рассказывает, что вплоть до начала XX века среди купцов сохранялся обычай состязаться, чей кот толще и откормленней.

Серия почтовых марок России «Фауна России. Кошки», 2020 год

Любили кошек и в Японии. В японских легендах и сказках кошки часто помогают хозяевам, а фигурка кошки с поднятой к уху лапкой – манэки-нэко – служит для привлечения счастья в дом. Такие фигурки можно увидеть в магазинах по всей Японии. У кошек в этой стране даже есть собственные храмы!

В наше время кошки – не только популярные домашние любимцы, но и герои массовой культуры: мультфильмов, книг, мемов. Кот Пушин или кошечка Китти из Hello, Kitty! — невероятно популярные персонажи для всевозможных игрушек и аксессуаров. Кошек часто используют в маркетинге – изображение милых животных на товаре повышают его продажи. Ученые связывают такое массовое увлечение кошками с тем, что в наше время, когда семьи состоят обычно из двух или трех человек, мы по-прежнему нуждаемся в тактильных контактах, которые невозможно получить в нужном количестве от родственников или членов семьи. И здесь кошки приходят нам на помощь.

И хотя кошки независимы и не слишком привязываются к людям, они – отличные компаньоны. Они умеют снимать стресс, успокаивают и дарят уют и тепло.

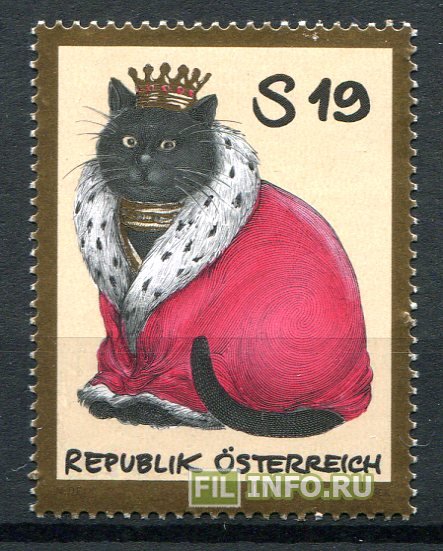

Почтовая марка Австрии «Домашние животные», 2001 год

Ирина Кварталова

Добавлено: 08.03.2023 12:15

Уважаемые коллекционеры !

Сообщаем Вам о том, что наш пункт выдачи в праздничные дни, будет работать по следующему расписанию:

4 марта, суббота - с 11 до 19 часов

5-8 марта - пункт выдачи закрыт

С 9 марта - работает в обычном режиме

Заказы оформленные в период с 4.03 по 8.03 будут обработаны 9.03

Добавлено: 04.03.2023 14:15

Плутон - карликовая планета

Последние несколько лет Интернет периодически заполняют новости о статусе Плутона – ученые до сих пор не могу договориться, считать ли этот самый удаленный от Солнца космический объект нашей системы «полноценной» планетой или всего лишь карликовой планетой.

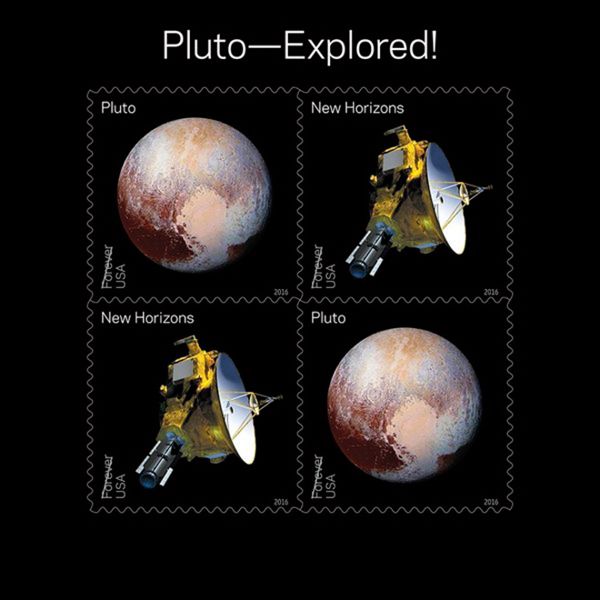

Почтовый блок США «Плутон – исследован!», 2016 год

До недавнего времени Плутон считался девятой планетой Солнечной системы. Он отдален от Солнца дальше в 40 раз, чем Земля, и долгое время был не изученным.

Теоретически существование крупного объекта на большом удалении от Земли предсказал американский астроном Персиваль Ловелл в 1915 году. Через 15 лет после этого планету открыл сотрудник обсерватории Ловелла астроном Клайд Уильям Томбо.

Томбо работал в обсерватории с 1929 года. Задачей молодого ученого стало систематическое получение изображений ночного неба в виде парных фотографий с интервалом между ними в две недели с последующим сравнением пар для нахождения объектов, изменивших своё положение. Для сравнения использовался блинк-компаратор, позволяющий быстро переключать показ двух пластинок, что создаёт иллюзию движения для любого объекта, который изменил позицию, или видимость между фотографиями.

18 февраля 1930 года Томбо обнаружил на снимках возможный движущийся объект. Еще один более поздний снимок доказал, что объект действительно существует. 13 марта 1930 года новость об открытии была телеграфирована в обсерваторию Гарвардского колледжа.

Право дать название новому небесному телу принадлежало обсерватории Ловелла. Со всех концов Земли присылали варианты названия – жена Ловелла, например, предлагала назвать планету в ее честь. Предлагалось также назвать планету Зевсом.

Венеция Берни, школьница из Оксфорда, предложила назвать новую планету Плутоном. Девочка увлекалась классической мифологией, а Плутон – это древнеримский вариант бога подземного царства Аида. Плутон находится на самом краю Солнечной системы, так далеко от Солнца, что там царит тьма и холод. Интересно и то, что все спутники и части рельефа Плутона так же названы в честь богов и богинь подземного царства, существ, живущих в нем, а так же исследователей земных недр и подводных глубин.

Плутон, вероятно, состоит из замерзшего азота и водного льда. У него есть атмосфера, которая была обнаружена в 1985 году, а температура поверхности -223,15 °C.

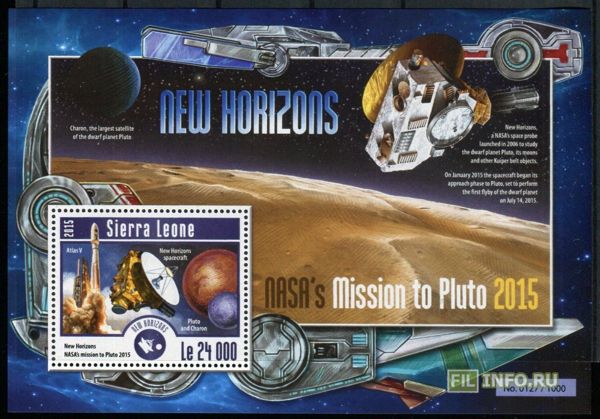

Почтовый блок Сьерра-Лионе «Исследования Плутона», 2015 год

Спустя 76 лет, в августе 2006 года на проходившей в Праге ассамблее Международного астрономического союза Плутон лишили статуса планеты Солнечной системы. Он теперь лишь «карликовая планета». Впрочем, до сих пор некоторые астрономы пытаются опровергнуть эту точку зрения.

После исключения Плутона из числа планет это название закреплено лишь за 8 небесными телами: Меркурием, Венерой, Землей, Марсом, Юпитером, Сатурном, Ураном и Нептуном. Согласно новой классификации, Плутон относится теперь к категории малых планет, или планетоидов.

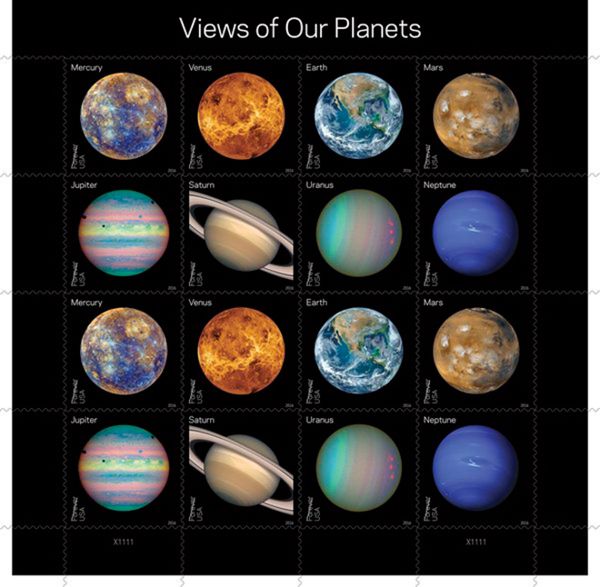

Малый лист почтовых марок США «Виды планет», 2016 год

Ирина Кварталова

Добавлено: 28.02.2023 20:45