Лента новостей

История берестяных грамот

О существовании берестяных грамот было известно еще до того, как их впервые обнаружили в Великом Новгороде. Сохранились свидетельства, по которым на бересте писали старообрядцы, а также монахи в обители Сергия Радонежского. Крестьяне находили фрагменты грамот, а экспедиции 1930-х годов – бересту и писала – заостренные металлические стержни, но учены полагали, что грамоты были написаны чернилами и могли не сохраниться.

Работу археологов остановила война, но уже в конце 1940-х годов группа под руководством А.В. Арциховского продолжила работу. 26 июля 1951 года была обнаружена грамота №1, которая содержала сведения о феодальных повинностях. Она была процарапана на бересте, и несмотря на то, что сохранилась не полностью, легко читалась, так как содержала формульный текст.

Почтовая марка СССР с изображением берестяной грамоты «Из истории отечественной почты», 1978 год

Грамоты находили не только в Новгороде, но в Смоленске, Пскове, Старой Руссе и Витебске, даже в Москве.

На сегодняшний день найдено около 1154 грамоты в Великом Новгороде и ещё более 100 в других городах России, Украины и Беларуси.

Такое количество грамот и возможность обнаружить новые, так как экспедиция работает каждый год, обусловлена тем, что береста была дешевым и доступным материалом вплоть до повсеместного распространения бумаги. Конечно, для написания книг и официальных документов береста не годилась — их писали на пергамене чернилами, но дешевый и доступный материал отлично подходил для личной переписки или использования в качестве черновиков и, конечно, ученических тетрадей.

Все документы, которые находят археологи, как правили – выброшенные. Большинство из них носило частный характер — чаще всего деловой: торговые записи, указания слугам, взыскания долгов, черновики расписок, купчих, завещаний и судебных протоколов. Но есть и молитвы, и заговоры, поминальные списки, наставления, загадки, шутки, а также и школьные упражнения и каракули. Такое широкое распространение грамот свидетельствует о высокой грамотности населения Великого Новгорода, так как писались они далеко не всегда знатными или богатыми людьми.

Грамоты являются богатым источником по изучению истории повседневности. Благодаря им мы знаем, что большинство населения Новгорода было грамотным, включая и женщин, тогда как в других русских городах – например, Москве, грамотность широко распространена не была. Женщины наряду с мужчинами совершали торговые операции, отдавали распоряжения, заключали договоры и сделки, занимались ремеслом. Но, кроме этого, они дают представление и о внутреннем мире новгородцев – например, нежное письмо девушки XII века, которая тревожится, что возлюбленный ее забыл.

Грамоты невероятно важны не только историкам, но и лингвистам. Когда ребенка учили грамоте, его учили не живому разговорному языку, а письменному – церковнославянскому, которым были написаны все религиозные тексты. Однако стихия живой разговорной речи давала о себе знать — по грамотам лингвисты могут составить картину, как люди говорили на самом деле, как менялась речь, какие ошибки делали писцы. Также в грамотах обнаружена обсценная лексика (мат), что тоже отражает разговорный характер языка грамот. На грамотах встречаются и другие языки – греческий, латынь, карельский, руническое скандинавское письмо, что подтверждает обширные торговые связи новгородцев.

Художественный маркированный конверт «VII Конгресс международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы», 1990 год

Сегодня берестяные грамоты можно увидеть в музее новгородских древностей в Великом Новгороде. Также берестяные грамоты находятся в музеях и архивах России, Украины и Беларуси.

Ирина Кварталова

Добавлено: 30.07.2023 09:44

Как Нижний Новгород стал «карманом России»

Волга была главным торговом путем средневековой Руси. Она соединяла север с Востоком: Средней Азией и Персией. По Волге на Русь везли ковры, пряности, шелк, а на Восток – меха, табуны коней и рабов, из Европы везли ткани и вино. Неудивительно, что такой удобный торговый путь давал возможность обогащаться всем, кто его использовал – за счет пошлин и ярмарок.

Почтовый блок России «500 лет Нижегородскому каменному кремлю», 2015 год

Нижегородская ярмарка — уникальное явление. Несмотря на то, что ярмарки проводились и в других городах, невероятного размаха торговля достигала именно в Нижнем Новгороде благодаря его крайне удачному положению на слиянии Волги и Оки и в непосредственной близости от Москвы. Она навсегда изменила Нижний Новгород: его облик, роль в истории России и уклад жизни нижегородцев. Ярмарка была «меновым двором Европы с Азией».

Изначально ярмарка, которая стала потом называться Нижегородской, находилась не в самом городе, а ниже по течению, у Макарьевского монастыря. Этот монастырь еще в 17 веке получил право проводить ярмарку и взимать пошлину с купцов. Место для торга было удачным, и торговля у стен монастыря процветала два века — ее описывал еще Пушкин.

Почтовая марка России из серии «Регионы», 2004 год

Изначально ярмарка шла всего день, потом срок ее проведения был продлен до месяца – с 1 по 30 июля. Ярмарку обслуживали специальные работники, а вокруг нее выросла целая индустрия — постоялые дворы, гостиный двор, бани, кладовые.

Однако в 1816 году пожар уничтожил старый гостиный двор со всеми временными балаганами, и тогда было принято решение перенести ярмарку в Нижний Новгород — это решение, как бы сказали сейчас, лоббировали нижегородский губернатор и городской глава. Император Александр I согласился на это, и ярмарку решили строить на левом берегу Волги.

Строили ярмарку инженер Августин Бетанкур и архитектор Огюст Монферран. Впервые в Европе ярмарка была оборудована канализацией современного типа, а сама она представляла собой целый город, окруженный во избежании пожаров обводным каналом. Сегодня от первоначального проекта сохранился только Спасский собор.

Был и целый «китайский» квартал с крышами в виде пагод — здесь торговали, конечно же, чаем. Чай в то время стал одной из «визитных карточек» российской торговли, ведь китайские порты были закрыты для европейских кораблей. На чае тогда делали невероятные состояния!

После того, как в Нижний Новгород построили железную дорогу из Москвы,туда хлынули товары, предназначавшиеся для деревни – особенно яркие ситцевые ткани, платки, шали, которые пользовались большой популярностью. Продавали и рыбу, заключали крупные сделки по продаже зерна и металла, везли все те же азиатские товары. Но ярмарка была не только торговым предприятием, но и возможностью хорошо провести время — здесь были традиционные ярмарочные развлечения в виде каруселей, рестораны, представления, бани, цирк.

Здесь почти сразу после изобретения поваляется синематограф и электрический трамвай, а итогом развития ярмарки становится Всероссийская промышленно-художественная выставка, на которую везут все, что производится в России, все самое лучшее и интересное.

Так Нижний Новгород, благодаря своей Ярмарке, приобрел мировую известность и звание купеческого центра – «кармана России».

Конверт первого дня России «800 лет Нижнему Новгороду», 2021 год

Ирина Кварталова

Добавлено: 22.07.2023 09:06

Полтавская битва

8 июля 1709 года состоялось одно из самых знаменитых сражений времен Петра I — Полтавская битва. Это было генеральное сражение между русскими войсками под командованием Петра I и шведской армией под командованием Карла XII.

Карл XII, нанеся русской армии поражение в 1700 году, намеревался вернуть захваченные Петром земли и в перспективе захватить Москву. Шведы собирались в поход вглубь русских земель. Этому способствовала и измена гетмана Мазепы, который пообещал Карлу XII войско в 50 тысяч человек и заверил в верноподданических чувствах казачества.

Почтовая марка СССР “250 лет полтавской битве”, 1959 год

Таким образом, Карл XII решился на осаду Полтавы, чтобы получить преимущество над соперником. Он считал Полтаву слабоукрепленным городом, который защищали лишь ров и частокол, и полагал также, что русские не станут биться за город. Однако он оказался неправ — гарнизон Полтавы храбро защищался.

15 июня под Полтаву прибыл и Петр I, который собирался дать Карлу XII генеральное сражение.

Почтовая марка России из серии “Русские кораблестроители”, 1993 год

Это сражение началось 8 июля в 9 часов утра, когда шведская пехота атаковала русскую. Петр встретил шведов артиллерийским огнем, затем армии обменялись залпами из ружей, и завязался рукопашный бой на штыках.

Сначала атака на левый фланг российской армии для шведов проходила успешно, им удалось отбросить первую линию русских и обратить в бегство фланг. Этому способствовало присутствие среди армии шведов их короля. Шведы захватили больше десятка русский орудий, но в это время в рядах появился Петр, и порядок на левом фланге был восстановлен. На правом фланге русская армия обратила шведов в бегство.

Русская пехота, воодушевленная успехом, усилила натиск на ряды противника. Благодаря своей численности русские уже к 11 часам заставили шведов беспорядочно отступать. Битва была окончена, а Карл бежал с поля боя с остатками кавалерии и казаками. Ему пришлось возвращаться через занятые русскими редуты, и по пути погиб историограф Карла XII. Были взяты в плен командиры шведских полков и захвачена казна в 2 миллиона серебряных талеров.

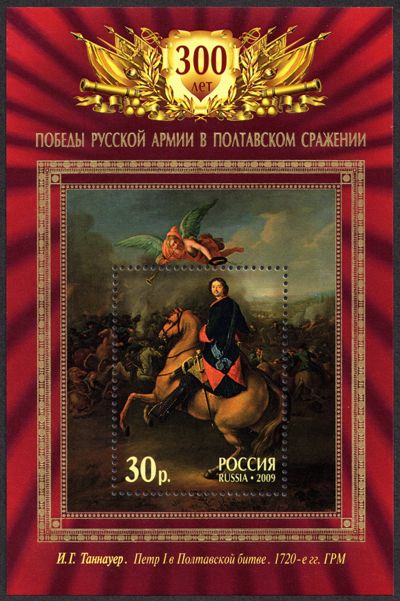

Почтовый блок России “300 лет победы в Полтавской битве”, 2009 год

С Полтавской битвой связано несколько мифов: будто бы в Петра попали три пули (пуля была одна, и попала она в шляпу); будто бы Петр приказывал опытным солдатам переодеваться в форму новобранцев, чтобы обмануть шведов и заманить в ловушку, о чем нет никаких свидетельств ни с русской, ни со шведской сторон.

Полтавская битва стала переломным сражением Северной войны. Шведская армия была обескровлена, Карл XII бежал в Османскую империю, и военное преимущество шведов уже не смогло восстановиться.

Победа России укрепила ее позиции в Северной Европе, привела к перелому в Северной войне в пользу России и, в результате, к её победе в Северной войне и концу доминирования Швеции в Европе.

Самый известный памятник этим событиям — знаменитый фонтан “Самсон, разрывающий пасть льву” в Петергофе, библейский сюжет которого не был выбран Растрелли случайно: лев был изображен на гербе Швеции. В честь победы был заложен линейный корабль “Полтава”, реплику которого можно увидеть в Петербурге, также в честь победы была заложена Сампсониевская церковь.

И, конечно, в честь годовщины Полтавской битвы были выпущены и почтовые марки.

Ирина Кварталова/p>

Добавлено: 16.07.2023 11:13

Начало Великой Отечественной войны

К 22 июня 1941 года война в Европе продолжалась уже два года. Войска вермахта оккупировали Францию и бомбили Британию, большинство европейских стран оказались либо в оккупации, либо присоединились к гитлеровской коалиции. Кроме того, СССР уже участвовал в войне – это была советско-финляндская война.

Почтовая марка СССР с изображением известного плаката “Родина-мать зовет!”, 1965 год

Советское руководство, несмотря на договоренности – секретный протокол к пакту Молотова-Риббентропа – скорее всего, понимало, что рано или поздно Германия превратится из союзника во врага. Все 1930-е годы, ценой чудовищных человеческих жертв, шла индустриализация, призванная сделать производство независимым и способным работать на военные нужды.

И все же вторжение в СССР германских войск было неожиданностью как для простых людей, так и для военного командования, которое рассчитывало, что в запасе есть год или два на то, чтобы произвести достаточное количество военной техники.

Сталину докладывали о том, что германские войска сосредотачиваются у границ СССР, но он не хотел провоцировать противника и не объявлял всеобщую мобилизацию, ограничившись частичной, которая была проведена под видом военных сборов. Также советские войска не имели укрепленного тыла, что способствовало быстрому продвижению вермахта и его военным победам в первые месяцы.

Серия почтовых марок СССР “25 лет разгрома немецко-фашистских войск под Москвой”, 1966 год

В ночь с 21 на 22 июня посол Германии В. Шуленбург предъявил Молотову ноту и заявил, что советское правительство проводило подрывную политику в Германии и в оккупированных ею странах, его внешняя политика была направлена против Германии, и правительство «сосредоточило на германской границе все свои войска в полной боевой готовности».

Ранним утром 22 июня 1941 года после артиллерийской и авиационной подготовки немецкие войска перешли границу СССР.

Гитлер рассчитывал на блицкриг – что войска вермахта быстро захватят инициативу и за пару месяцев, до наступления осенней распутицы, судьба СССР будет решена. И на западном направлении, в Прибалтике и Белоруссии, наступление было успешным, примерно за три недели войны немецкие войска оккупировали кроме Прибалтики и Белоруссии значительную часть Украины и Молдавии. Однако в Украине и на Ленинградском направлении блицкриг не удался: советские войска упорно сопротивлялись.

Серия почтовых марок СССР “20 лет Победе советского народа в Великой Отечественной войне (с золотой плашкой)”, 1965 год

Сталин тем временем, не веря в реальность нарушенного договора, впал в прострацию, о которой вспоминали позже приближенные к нему партийные руководители. Выступать по радио с обращением к народу пришлось Молотову.

Уже 26 июня прозвучала песня “Священная война”, которая стала военным гимном советского народа. К призывным пунктам стояли очереди – война, объявленная Отечественной, получила поддержку молодых людей, которые с готовностью шли на фронт отстаивать родную землю. Разумеется, так было не везде, но исходя из воспоминаний и дневников, многие испытывали желание бороться с захватчиками, на фронт рвались не только юноши, но и девушки. Они не застали ужасов Первой мировой войны, многие видели войну в кино и читали о ней возвышенные патриотические книги, где об ужасах, горе и лишениях говорилось вскользь. Участие в войне и гибель за родину воспринимались как патриотический долг каждого гражданина...

30 июня в журнале Time вышла статья “Сколько продержится Россия?”: “Вопрос о том, станет ли битва за Россию самой важной битвой в истории человечества, решают не немецкие солдаты. Ответ на него зависит от русских”.

Западные аналитики считали, что СССР не продержится в войне долго, что сказывалось на сомнениях о целесообразности помощи. Но Советский союз продержался четыре года, выстоял и победил.

Серия почтовых марок России “55 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг”, 2000 год

Ирина Кварталова

Добавлено: 04.07.2023 23:20

Гений Форда

Начало XX века - Прекрасная эпоха, как часто называют этот период, - было временем, когда люди верили, что технический прогресс не только сделает жизнь лучше и комфортнее, но и станет залогом будущих успехов человечества и приведет мир к процветанию.

Автомобиль стал символом нарождающегося бурного века перемен, символом свободы и успеха. В то время автомобили производились небольшими партиями, и их могли позволить себе только очень состоятельные люди или хорошо финансируемые организации – крупные больницы, столичные пожарные части, транспортные компании.

Серия почтовых марок Малави “Старинные автомобили”, 1990 год

Решить эту проблему собирался Генри Форд – американский промышленник, автомобилестроитель, основавший компанию Ford Motor именно для массового производства автомобилей. Компания первой начала производство автомобилей на конвейере. Хотя считается, что конвейер изобрел Форд, это, разумеется, не так, но именно Генри Форд оптимизировал производство настолько, что на конвейере стали собирать настолько сложные механизмы, как автомобили.

Почтовая марка США “Генри Форд”, 1968 год

Форд сделал вывод, что если разделить процесс сборки одного узла автомобиля на множество операций, за которые будут отвечать разные люди, то скорость сборки деталей возрастет. Двигатель, например, собирался за 9 часов 45 минут, после разделения этой операции на 84 этапа время сборки сократилось на 40 минут, а время сборки шасси на конвейере сократилось и вовсе вдвое.

В 1908 году компания выпустила первый автомобиль массового производства - Ford Model T. Этот автомобиль стал настоящим прорывом в индустрии и сделал автомобили доступными для многих людей.

Конверт первого дня США, посвященный Генри Форду, 1968 год

Генри Форд не просто строил автомобили, но создал цикл полного производства - от добычи руды до выпуска готового изделия. Он поднял высоту конвейера на уровень пояса работников, при этом были запущены два конвейера - для высоких и для низких людей, что тоже сократило время на сборку. Несмотря на критику работы на конвейере (монотонная работа приводила к депрессиям), эту практику переняли и другие производства.

Почтовый блок Антигуа и Барбуда “100 лет бензиновому двигателю Генри Форда, 100 лет четырехколесным автомобилям Benz”, 1993 год

Генри Форд был известен и своими социальными экспериментами. Он ввел пятидневную рабочую неделю и повысил зарплаты до уровня, который не мог предложить никакой другой завод в Детройте, создал для рабочих образцовый поселок. Форд понял, что предприятию выгоднее удерживать высококвалифицированных сотрудников, а не нанимать постоянно новых с низкой квалификацией и тратить время и деньги на их обучение, которое, скорее всего, не окупится. Он поощрял лучших сотрудников, ввел 40-часовую рабочую неделю, и его работники, получавшие больше, чем у конкурентов, могли купить автомобили, которые собирали на заводе.

Книга Форда «Моя жизнь, мои достижения» стала классическим произведением по научной организации труда. В 1924 году ее издали в СССР.

Почтовые марки Доминики “100 лет бензиновому двигателю Генри Форда; 100 лет четырехколесным автомобилям Benz (1991 г.)”, 1993 год

Генри Форд – один из тех людей, который изменили мир, помогли ему перешагнуть из девятнадцатого века в двадцатый. Форд стан настолько влиятелен, что на основе его трудов возникла целая философия, а фордианство упоминает в своей антиутопии Олдос Хаксли. Впрочем, автомобили не стали залогом процветания человечества – и сам Генри Форд убедился в этом, когда в 1914 году началась Первая мировая война.

Ирина Кварталова

Добавлено: 27.06.2023 22:34

Истоки советской анимации

10 июня 1936 года в Москве была организована крупнейшая советская киностудия по производству мультипликационных фильмов – “Союзмультфильм”. Анимационные фильмы ее производства видел практически каждый, и практически каждый помнит узнаваемую заставку студии, которая, в первую очередь, ассоциируется с детством.

За время своего существования студия создала более полутора тысяч мультфильмов в самых разных жанрах и художественных техниках, многие из которых вошли в «золотой фонд» мировой анимационной классики и получили более четырёхсот международных фестивальных призов и наград.

Киностудия была создана вследствие объединения мелких коллективов «Совкино», «Межрабпомфильма» (Частично «Межрабпомфильм» был переделан в Киностудию «Союздетфильм», сейчас — «Киностудия им. Горького») и «Мосфильма». Считается, что решение о её создании исходило лично от И. В. Сталина: кино в то время мыслилось как лучшее средство пропаганды любой идеи, а мировая популярность фильмов Уолта Диснея вызывала желание повторить его успех.

Серия почтовых марок СССР “Из истории советсткого мультфильма”, 1988 год

Первые мультфильмы и были созданы в “диснеевском” стиле, что так же типично для того времени: Диснея пытались повторить аниматоры во всем мире. В тридцатые годы были созданы и поныне известные фильмы: “Мойдодыр”, “Дядя Степа”, “Лимпопо” и “Бармалей”. Анимация и детская направленность давала художникам и сценаристам большую свободу, чем кино “серьезное”, цензура к детским произведениям была менее строга. В них можно было аккуратно критиковать власть и действительность.

В годы Великой Отечественной войны студия продолжала работать в эвакуации и выпускать фильмы. Несмотря на то, что в этот период в принципе снималось гораздо меньше фильмов, за годы войны были созданы “Сказка о царе Салтане”, “Синдбад-мореход”, “Краденое солнце”, “Телефон”.

Золотой век Союзмультфильма пришелся на 1960-1990 годы. Наверное, именно фильмы этой эпохи наиболее любимы детьми и взрослыми и сейчас! Именно тогда выходит культовые серийные фильмы “Ну, погоди!”, фильмы о Чебурашке, “Малыш и Карлсон”.

Серия почтовых марок России “Герои отечественных мультфильмов”, 2012 год

Выходит и “Ежик в тумане” Юрия Норштейна, ставший классикой анимации и завоевавший множество престижных международных наград и признанный в 2003 году лучшим мультфильмом всех времен. Известно, что японский режиссер Хаяо Миядзаки вдохновлялся работами Норштейна.

Жанровое разнообразие советской мультипликации поражает воображение западных коллег, которым такие эксперименты в мультипликации просто недоступны из-за высокой конкуренции и ориентации на рейтинги зрителей.

К сожалению, кризис 1980-х и 90-х годов коснулся студии. Теперь лицо российской мультипликации определяли частные независимые студии, к которым и ушла пальма первенства в выпуске новых востребованных фильмов. Даже коллаборация с Bubble Comics успеха студии не принесла – студия эксплуатирует ностальгическую советскую тему, что вызывает массу непонимания и критики.

Сегодня «Союзмультфильм» активно занимается развитием сериальной продукции, адаптацией отечественной анимации под иностранные рынки, а также создаёт развивающий контент для детей. На территории студии появилась собственная экспозиция с редкими и оригинальными работами великих мастеров советской анимации, но увы, былой славы студия добиться уже не может.

Почтовый блок СССР “Из истории советского мультфильма”, 1988 год

Ирина Кварталова

Добавлено: 15.06.2023 08:26

Советское кино и война

Советские фильмы о войне — это целая эпоха в истории советского искусства. Военные фильмы начали снимать еще в 30-х годах, так как они должны были подготовить граждан СССР к возможной войне с Германией. Это было кино, в котором советский народ без труда побеждал врага.

В СССР было снято более тысячи фильмов, посвященных этой теме. Эти фильмы отражают героизм и боль и страдания народа, любовь и предательство, патриотизм и коллаборационизм, победу и поражение. Среди них есть и шедевры мирового кинематографа, признанные критиками и зрителями, и проходное пропагандистское кино, забытое зрителями.

Серия почтовых марок России «Популярные актеры российского кино», 2001 год

Одной из особенностей советских фильмов о войне стало то, что они отражали не только реальные события, но и дух времени, в которое они были сняты. Так, в военные и первые послевоенные годы преобладали фильмы-эпопеи, где показывалась мощь советского народа, способного одолеть любого врага, например, «Освобождение», «Битва за Москву». В них преувеличивалась роль командования, а заслуга победы в войне принадлежала исключительно Сталину.

В 1960-е годы, с приходом хрущевской оттепели, появились фильмы, которые не только раскрывали тему фашизма и преступлений фашистов, не только показывали героическую борьбу советского народа с врагом, но и показывали личные истории бойцов, наполненные горем и потерями, а также стали сниматься и документальные фильмы, такие как «Обыкновенный фашизм», который, впрочем, лег на полку на долгие годы, так как в нем критиковался и советский строй.

Почтовая марка СССР «Советское киноискусство», 1965 год

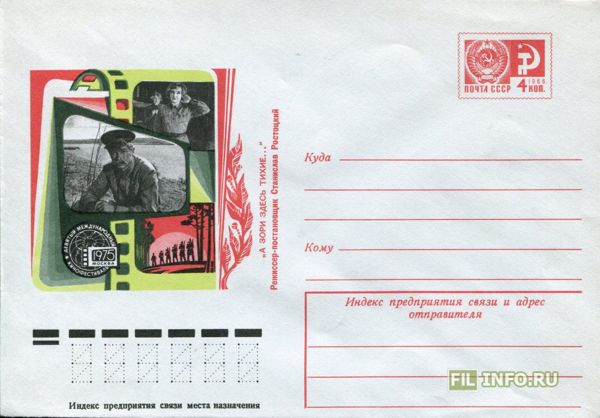

В 1970-е годы стали популярны фильмы-психологические драмы, которые показывали внутренний мир героев, их чувства и переживания. Такие фильмы как «Аты-баты, шли солдаты…», «Двадцать дней без войны», «А зори здесь тихие» рассказывали о сложных моральных дилеммах и выборах на войне.

Художественный маркированный конверт СССР «Кинофильм "А зори здесь тихие..."», 1975 год

В 1980-е годы, когда перестройка и гласность открыли возможности для честного разговора не только о победах и поражениях, но и о зверствах и преступлениях обеих сторон, стали появляться жесткие, критикующие войну картины, такие как “Иди и смотри” Элема Климова.

Другой особенностью советских фильмов о войне является то, что они не только показывают боевые действия, но и жизнь в тылу, судьбу мирных жителей, эвакуированных из оккупированных территорий, партизанское движение, работу подпольщиков и разведчиков. Такие фильмы как «Летят журавли», «Женя, Женечка и “Катюша”», «Щит и меч» рассказывают о любви на фоне войны, о трудностях адаптации к новым условиям жизни, о подвигах тех, кто боролся с врагом на своей земле.

Почтовая марка СССР «Советское киноискусство», 1966 год

Военное кино создавало образ Великой Отечественной войны, которую сначала старались забыть за тяготами послевоенной жизни, потом - осмыслить, и наконец - героизировать. Важно понимать, что многие фильмы, которые несли в себе сильнейший антимилитаристский посыл, создавались фронтовиками, свидетелями войны. К сожалению, сейчас на экранах преобладают масштабные блокбастеры, которые показывают войну похожей на компьютерную игру-шутер, а осмысление истории уходит на второй план...

Почтовая марка России «Современный российский кинематограф. Фильм "Подольские курсанты"», 2020 год

Ирина Кварталова

Добавлено: 05.06.2023 20:30

Основание Третьяковской галереи

Государственная Третьяковская галерея была основана в 1856 году Павлом Михайловичем Третьяковым, купцом и коллекционером русского искусства. Он со своим братом Сергеем владел льняной мануфактурой и интересовался работами русских художников, тогда как его брат отдавал предпочтение западноевропейским.

Серия почтовых марок СССР “Государственная Третьяковская галерея”, 1967 год

Датой основания галереи считается 21 мая 1856 года, когда Павел Третьяков приобрёл две работы современных русских художников: «Искушение» Николая Шильдера и «Стычка с финляндскими контрабандистами» Василия Худякова. Уже тогда он собирался организовать музей, в котором зрители могли бы увидеть картины русских мастеров.

Первоначально галерея находилась в усадьбе Третьяковых на Лаврушинской улице в Москве. Там были собраны более тысячи картин, а также рисунки и скульптуры. Третьяков, как известно, симпатизировал художникам, которые писали на современные, часто – остросоциальные сюжеты. У Василия Перова он купил “Сельский крестный ход на Пасхе”, в которой участники крестного хода изображены пьяными, примитивизированы. Такое искусство вызывало у цензоров вопросы… Но Третьяков продолжал покупать картины у передвижников - Ге, Шишкина, Клодта, Куинджи – все, что сейчас является жемчужинами русской живописи.

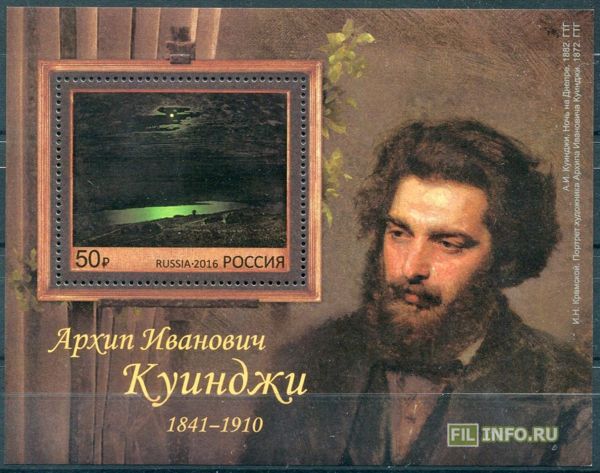

Почтовый блок России “175 лет со дня рождения А.И. Куинджи (1841–1910), живописца”, 2016 год

По совету Льва Толстого, Третьяков купил картины «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» Ильи Репина и «Милосердие» Николая Ге, также не одобренные имперскими властями. Это вдохновляло художников не бояться цензуры.

В 1892 году, после смерти брата, который завещал ему половину дома и состояние, Павел Третьяков передал свою коллекцию городу Москве и с тех пор галерея стала называться Государственной Третьяковской галереей.Павел Третьяков же стал ее пожизненным хранителем.

Серия почтовых марок “150 лет Государственной Третьяковской галерее”, 2006 год

Основа коллекции формировалась в 1860-80-е годы. Третьяков с удовольствием выкупал картины, но некоторые художники сами дарили ему свои полотна. За иные картины приходилось выдерживать отчаянную борьбу с другими музеями. Так, например, был куплен “Догорающий костер” Аркадия Рылова, за который боролась комиссия музея Александра III (сейчас – Русский музей).

Вскорости коллекция так разрослась, что в особняке Третьяковых перестало хватать места. Особняк постоянно достраивался, а после смерти Павла Третьякова был перестроен полностью под музей и объединен известным фасадом в древнерусском стиле. Нынешнее здание Третьяковской галереи было построено в 1902 году по проекту архитектора Виктора Васнецова и инженера Василия Башкирова.

Павел Третьяков интересовался не только современным искусством, но и покупал старинные иконы, которые после его смерти были впервые выставлены в музее.

Сегодня в коллекции галереи находится богатейшее собрание русской живописи от древности до наших дней. Среди них такие шедевры, как «Троица» Андрея Рублева, «Богатыри» Васнецова, «Купание красного коня» Петрова-Водкина, “Черный квадрат” Малевича и многие другие.

Серия почтовых марок СССР “Живописцы. 100 лет со дня рождения К.С.Петрова-Водкина (1878-1939 гг.)”, 1978

Ирина Кварталова

Добавлено: 30.05.2023 07:48

Основание Московского государственного университета

Московский университет считается старейшим российским университетом и входит в число крупнейших классических университетов Европы. Он был основан Иваном Шуваловым и Михаилом Ломоносовым в 1755 году по указу императрицы Елизаветы Петровны. В 1754 году Михаил Ломоносов направил письмо императрице с предложением создать в Москве университет, среди основных причин создания его именно в Москве было «великое число в ней живущих дворян и разночинцев». Также жизнь в Москве была дешевле, чем в Петербурге, а сам город - доступнее для приезжих.

Почтовая марка СССР “200 лет Московскому государственному университету”, 1955 год

В 1755 году был издан указ о создании Московского университета. Учебный процесс начался 23 января 1756 года, в день святой мученицы Татианы, который впоследствии стал праздником всех студентов - Татьяниным днем.

Иван Шувалов не упоминал соавтора своего проекта, и более того, уже после открытия университета помимо воли Ломоносова проводил изменения, с которыми тот был не согласен.

В первые годы своего существования Московский университет был небольшим по численности студентов и преподавателей. Но уже в конце XVIII века он стал одним из крупнейших университетов Европы.

Почтовая марка России “250 лет Министерству образования России”, 2002 год

Преподавателей подбирали специальные кураторы, обязанностью директора было наблюдение за преподавательским составом и финансово-хозяйственная деятельность. Университет финансировался как на деньги государства и самих студентов, которые вносили плату за обучение, так и на деньги меценатов, которые жертвовали университету достаточно крупные суммы, что позволило выдавать стипендиии студентам, учившимся за казенный счет и даже обеспечить их общежитием.

Почтовая марка России “250 лет Московскому государственному университету”, 2005 год

В соответствии с планом М.В. Ломоносова в Московском университете были образованы 3 факультета: философский, юридический и медицинский. Богословский факультет, считавшийся обязательным для классического университета, было решено не открывать, так как это было дело Святейшего Синода. Университет был светским. На юридическом факультете полагалось три профессора: юриспруденции всеобщей, российской и политики; на медицинском — три: химии, натуральной истории и анатомии, в связи с медицинской практикой; на философском — четыре: философии, в состав которой входили логика, метафизика и нравоучение, физики экспериментальной и теоретической, красноречия, истории всеобщей и русской, с древностями и геральдикой.

При университете работали гимназии для дворян и разночинцев, которые готовили студентов для поступления в университет. Крестьян на обучение, разумеется, не принимали.

Почтовая марка СССР с проектом здания МГУ, 1950 год

Учеба в университете продолжалась три года и обучение велось преимущественно на латыни, на что в итоге обратила внимание Екатерина II, приказав вести обучение на русском языке. Обучение проходило в форме лекций и диспутов, в конце его нужно было сдавать экзамен. Если студент выдерживал экзамен, ему выдавали аттестат и направляли на гражданскую службу.

При университете действовали научные кружки и студенческий театр и с 1756 начала издаваться первая московская газета – “Московские ведомости”.

После революции Московский университет был реорганизован: от него отделился в отдельное учебное заведение медицинский факультет.

А в 1953 году университет получил высотное здание на Воробьевых горах, которое с того времени является символом университета и изображено на многих почтовых марках СССР и России. В наше время он носит имя своего основателя — Михаила Ломоносова.

Почтовая марка СССР “200 лет Московскому государственному университету”, 1955 год

Ирина Кварталова

Добавлено: 14.05.2023 11:15

Возможно ли колонизировать Солнечную систему?

Колонизация Солнечной системы занимает умы ученых и фантастов уже более ста лет. Мысль о том, что человечество может создать постоянные поселения на других планетах, спутниках и астероидах в пределах нашей звездной системы, кажется логичной, особенно учитывая рост населения в последние десятки лет. Это бы позволило расширить границы человеческого присутствия в космосе, обеспечить выживание в случае глобальных катастроф на Земле и исследовать новые миры. “Твердая” научная фантастика, например, “Пространство” Джеймса Кори или “Роза и Червь” Роберта Ибатуллина, активно эксплуатирует идею колонизированной Солнечной системы.

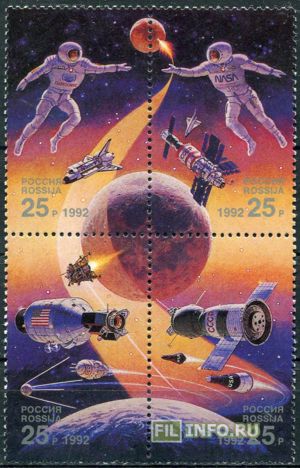

Серия почтовых марок России “Освоение космического пространства. Международный год космоса. Совместный выпуск”, 1992 год

Однако колонизация Солнечной системы на данном этапе развития науки и техники маловероятна, да и в в далеком будущем будет представлять не такую простую задачу, как может показаться. Не все планеты и их спутники одинаково подходят для будущих космических баз. Попробуем рассмотреть различные варианты колонизации Солнечной системы и оценить их потенциал.

Меркурий - самая близкая к Солнцу планета. Она почти не имеет атмосферы, а ее поверхность испещрена кратерами от метеоритов.

Меркурий - не самое привлекательное место для колонизации. Его экстремальные температуры, отсутствие атмосферы и воды, высокая радиация делают жизнь на нем очень трудной и опасной. Единственное преимущество Меркурия – это его богатство минеральными ресурсами, которые можно использовать для производства солнечных батарей или ракетного топлива. Также на Меркурии есть небольшие запасы льда в полярных кратерах, которые можно использовать для получения воды и кислорода. Возможно, на Меркурии можно построить небольшие научные или промышленные базы, но не целые города или поселения.

Серия почтовых марок СССР “Освоение космоса”, 1972 год

Венера - вторая по удаленности от Солнца планета. Она имеет очень плотную атмосферу, состоящую в основном из углекислого газа, которая создает сильный парниковый эффект.

Венера - еще одна негостеприимная планета для человека. Ее высокая температура, давление и кислотность делают невозможным выживание на ее поверхности без специальных защитных костюмов и сооружений. Однако есть один интересный вариант колонизации Венеры – это создание облачных городов на высоте около 50 километров над поверхностью планеты. На этой высоте температура и давление близки к земным, а атмосфера достаточно плотная для поддержания полета аэростатов или дирижаблей. На этих летающих платформах можно разместить жилые модули, лаборатории, сады и другие объекты инфраструктуры. Также можно использовать ресурсы атмосферы Венеры для получения воды, кислорода и топлива.

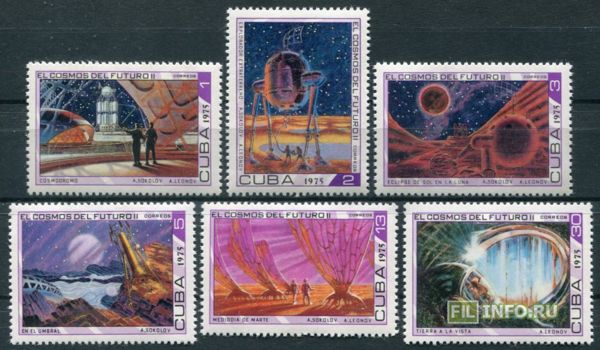

Серия почтовых марок Кубы “Космонавтика будущего”, 1974 год

Марс - самый вероятный кандидат для колонизации человеком в Солнечной системе. Он имеет множество преимуществ по сравнению с другими объектами: сходную с Землей длительность суток, умеренную температуру, наличие воды в виде льда и пара в атмосфере, богатство минеральными ресурсами, возможность выращивать необходимые колонистам растения в специальных теплицах и т.д. Кроме того, Марс является интересным объектом для научных исследований, так как на нем могла существовать жизнь в прошлом или может существовать в настоящем. Марс также может служить промежуточной базой для дальнейших полетов к астероидам или внешним планетам.

Однако колонизация Марса также имеет свои сложности и риски. Некоторые из них - это долгий и опасный перелет, низкое атмосферное давление, высокая радиация, пыльные бури, отсутствие магнитного поля и озонового слоя, большая удаленность от Земли и сложность связи. Для успешной колонизации Марса потребуется разработка новых технологий, таких как эффективные системы жизнеобеспечения, защиты от радиации и пыли, использования местных ресурсов, а также проведение терраформирования - искусственного изменения климата и ландшафта планеты.

Серия почтовых марок Кубы “Космонавтика будущего”, 1975 год

Сатурн - тоже не самая подходящая для жизни планета. Он не имеет твердой поверхности, а его атмосфера имеет высокое давление, низкую температуру и сильные ветры. Кроме того, Сатурн находится очень далеко от Земли и Солнца, что затрудняет перелеты и использование солнечной энергии.

Юпитер - пятая по удаленности от Солнца планета, газовый гигант из водорода и гелия. Юпитер не подходит для жизни так же, как и Сатурн. Однако его спутники представляют бОльший интерес. Например, на спутнике Ио есть многочисленные вулканы и гейзеры, которые выбрасывают серу и могут стать источником энергии. На Европе есть подземный океан с жидкой водой и возможными следами жизни. На Ганимеде есть тонкий слой атмосферы из кислорода и магнитное поле.

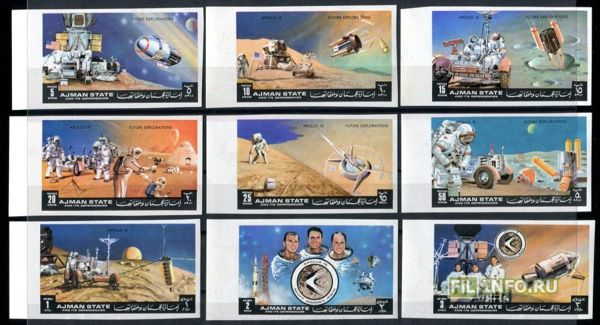

Серия почтовых марок Анджмана “Аполлон-15 (III): Поекты будущего”, 1972 год

Возможно, на этих спутниках можно построить подземные или надземные базы для научных или промышленных целей. Однако для этого потребуется преодолеть множество проблем, таких как долгий и опасный перелет через пояс астероидов и радиационные пояса Юпитера, низкая температура, высокая радиация, сложность связи с Землей. Возможно, пионерами станут не люди, а машины, которые будут вести подготовительные работы к заселению этих планет людьми.

В серии книг “Пространство” и сериале, снятом по их мотивам, показано заселение Солнечной системы и то, как различные условия будут сказываться на облике и здоровье колонистов. В какой-то степени колонизация Солнечной системы может повторить историю колонизации Нового света с разделением на зоны влияния, центром и периферией, социальными и экономическими сложностями. Так или иначе, ресурсы нашей планеты исчерпаемы, она перенаселена, и в перспективе сотни лет вопрос о поиске нового дома и новых источников ресурсов рано или поздно встанет перед человечеством.

Серия почтовых марок “Планеты в Солнечной системе”, 1962 год

Ирина Кварталова

Добавлено: 06.05.2023 10:27