Лента новостей

Разгадка письменности майя

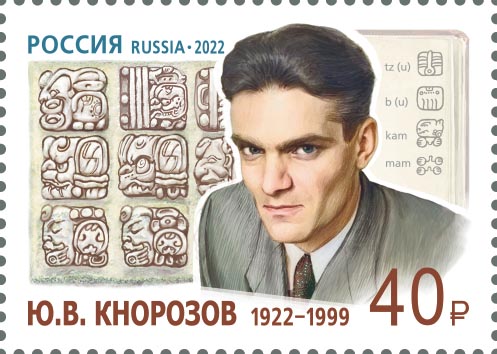

19 ноября в Кунсткамере, в зале Латинской Америки, состоялась торжественная церемония спецгашения марки, выпущенной к столетию со дня рождения Юрия Кнорозова.

Почтовая марка России «Юрий Кнорозов», 2022 год

Так случилось, что его имя гораздо более известно в Мексике, чем у нас, в России. Юрий Кнорозов – советский историк, этнограф и лингвист, которому удалось разгадать тайну письменности майя, над разгадкой которой бились многие умы того времени. И удалось сделать это в послевоенном Ленинграде, ни разу не побывав в Мексике до падения «железного занавеса», не общаясь ни с кем из своих зарубежных коллег.

Это удивительная история.

Для того, чтобы успешно расшифровать ту или иную письменность, нужно иметь большой корпус текстов на ней, язык-посредник (например, латынь или древнегреческий, как было в случае с египетскими иероглифами), также необходимо знать и местные топонимы, имена правителей и легендарных персонажей, которые могут упоминаться в текстах. Нужно представлять также грамматику и синтаксис языка.

Письменность майя заинтересовала исследователей еще в 19 веке, когда Жан-Франсуа Шампольон успешно расшифровал древнеегипетское письмо. Тогда же обнаружилась рукопись епископа Диего де Ланды, который служил в Юкатане и оставил сведения о письме майя. В те же годы были опубликованы и первые кодексы майя – рукописи, которые содержали иероглифическое письмо.

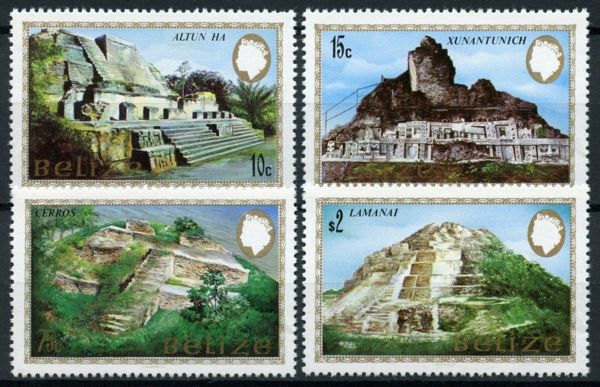

Серия почтовых марок Белиза «Памятники майя. Пейзажи Ламаная», 1983 год

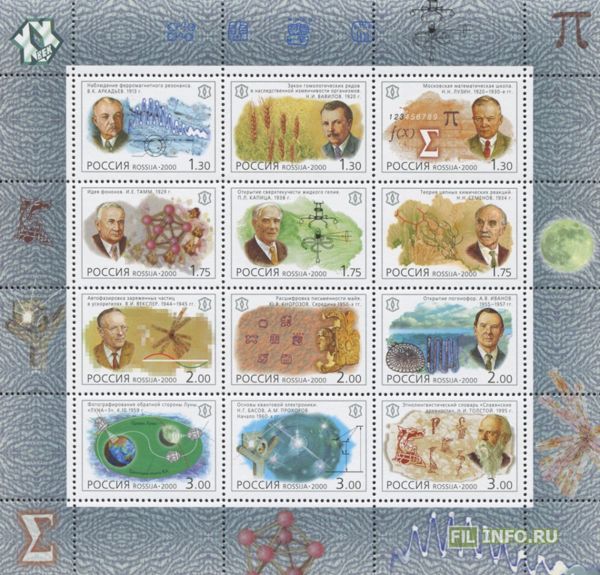

Как эти сведения попали к Юрию Кнорозову, неизвестно. После войны он работал младшим научным сотрудником в Музее этнографии народов СССР в Ленинграде. Возможно, материалы попали к нему из реквизированных архивов немецких музеев, и Юрий Кнорозов приступил к дешифровке на основе рукописи де Ланды, в которой епископ нарисовал элементы письма и соответствующие им знаки испанского алфавита. Долгое время это письмо считалось рисуночным, как у египтян, и если бы, по словам самого Кнорозова, еще в 19 веке соотнесли элементы письменности майя со слогами, то разгадали бы письменность еще тогда. Он был уверен, что письмо майя имеет фонетическую основу – то есть один знак передает один звук или слог. Ему удалось установить, что каждый приведенный в тексте де Ланды знак (всего их было 27) присутствует в майянских рукописях. А буквы испанского алфавита, которыми де Ланда обозначил элементы письма, соответствовали не звучанию, а своему названию в испанском языке.

Работа над расшифровкой была долгой и трудной – сочетания элементов, для которых не нашлось соответствия у де Ланды, приходилось прослеживать по всему корпусу текстов, которые сохранились не в самом лучшем состоянии, к тому же, писцы часто делали в них ошибки.

Кнорозов так же сгруппировал все знаки по их грамматическим и синтаксическим показателям – чтобы определить, какие слова были подлежащими и сказуемыми в предложениях (т.к. подлежащее и сказуемое – смысловое ядро фразы). Только после этого можно было начать, собственно, чтение.

Так как Ю. В. Кнорозов принимал значение термина «дешифровка» в узком смысле — как установление чтения знаков забытого письма, то задачи чтения, изучения языка, перевода и интерпретации текстов он считал относящимися к другой сфере, филологии.

Почтовая марка Сальвадора «Пирамида майя», 1946 год

На Западе отзывы о работах Кнорозова оказались противоречивыми. Некоторые ученые, например, Эрик Томпсон, отказывались признавать, что письменность майя имела фонетическую основу. Однако уже в 1960-х годах мировое сообщество стало постепенно признавать достижения советского ученого. Его приглашали в США, Мексику и Испанию, однако до падения «железного занавеса» Юрий Кнорозов оставался невыездным. В Мексике он побывал уже после того, как распался СССР.

В городе Мерида, в Мексике, возле Большого музея мира майя в память об ученом установили памятник: Юрий Кнорозов с любимым котом на руках – как на одной из самых известных его фотографий. А с обратной стороны высечены иероглифы майя.

Малый лист России «Россия XX век. Наука», 2000 год

Ирина Кварталова

Добавлено: 11.12.2022 17:22

"Добрая королева Бесс"

17 ноября 1558 года взошла на престол Англии одна из самых известных королев в западноевропейской истории – Елизавета I Тюдор.

Дочь короля Генриха VIII и Анны Болейн, она не могла претендовать на трон, так как католическая церковь отказывалась считать этот брак ее отца законным, а сам Генрих VIII рассчитывал на то, что престол займет его сын. Однако его единственный сын умер молодым.

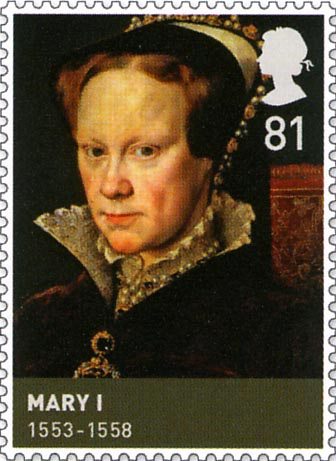

Серия почтовых марок Великобритании «Дом Тюдоров», 2009 год

Казнь матери Анны Болейн по явно сфабрикованному обвинению произвела на маленькую Елизавету тяжкое впечатление, как и последующая казнь мачехи Екатерины Парр, которую Елизавета очень любила. Существует версия, что именно эти события подтолкнули впоследствии юную королеву на решение о безбрачии.

Несмотря на то, что Елизавета провела детство вдали от двора и отца, она получила прекрасное образование, владела несколькими языками и свободно писала на латыни – языке международного общения той эпохи. В последние годы жизни Генрих VIII утвердил порядок престолонаследия: первым шел Эдуард и его дети, затем его дочь Мария и ее дети, и только за ними – Елизавета.

Мария, занявшая трон после кончины Эдуарда VI, сестру не любила, сразу же после вступления на престол отправила Елизавету в ссылку, в которой принцессе не позволялось читать протестантские сочинения и встречаться с друзьями. Однако эта ссылка продолжалась недолго: уже в 1558 году Мария поняла, что умрет бездетной. Под давлением мужа и советников, понимая, что иначе ввергнет страну в гражданскую войну, она назначила своей преемницей сестру.

Серия почтовых марок Великобритании «Дом Тюдоров», 2009 год

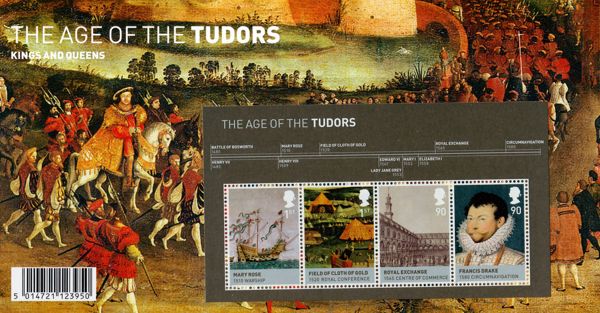

Так на престоле Англии оказалась королева, чье правление продолжалось 44 года и стало «золотым веком» для страны – временем военных побед, экономического и культурного расцвета. Именно с Елизаветой I связаны возникновение театра и деятельность Шекспира, колониальные завоевания, кругосветные путешествия Френсиса Дрейка, разгром испанской Непобедимой армады, восстановление протестантизма.

При Елизавете I укрепилась королевская администрация, было упорядочено финансовое ведомство. Англиканская церковь, как умеренная форма протестантизма, стала государственной религией. Она была полностью подчинена государству и стала важной опорой абсолютизма.

Серия почтовых марок Великобритании «Дом Тюдоров», 2009 год

Елизавета поощряла развитие новых производств, привлекала в страну искусных мастеров-эмигрантов, покровительствовала торговым компаниям, в том числе и Московской. Она, кроме всего прочего, состояла в переписке с Иваном Грозным. При ее правлении были основаны первые английские колонии в Америке.

При ней изменился и облик английских городов: в окнах появилось остекление, а в домах – дымоходы вместо открытых очагов. Вместо деревянной посуды стали использовать оловянную, большему количеству людей стали доступны предметы, когда-то считавшиеся роскошью – например, перьевые матрасы и подушки. Собственное производство способствовало созданию высококачественных тканей, которыми страна славится до сих пор.

При Елизавете I Англия стала владычицей морей. Елизавета I большое внимание уделяла строительству собственного флота, при ней были основаны новые верфи, а так же – колонии в Северной Америке. Елизавета поощряла каперов – пиратов, которые с позволения английских властей захватывали чужие суда, часть добычи от таких рейдов уходила в казну. Грабили в основном испанские корабли, что послужило причиной затяжного конфликта с Испанией, чье превосходство на море к концу XVI века перестало быть бесспорным.

Почтовый блок Великобритании «Эпоха Тюдоров», 2009 год

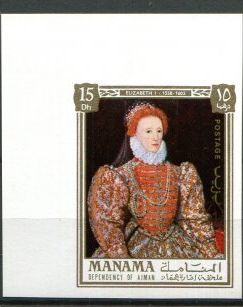

Политика Елизаветы I, несмотря на то, что она была женщиной, отличалась жесткостью и авторитаризмом, свойственным эпохе. Она боролась с католицизмом и издавала законы, по которым нищие и бродяги должны были отправляться на военную службу, а так же поддерживала работорговлю. Впрочем, подобный тип правления скорее был закономерностью для эпохи, и Теккерей и Диккенс упоминали о ней впоследствии как о «Доброй королеве Бесс».

Почтовая марка Аджман-Манамы «Английские короли и королевы», 1971 год

Ирина Кварталова

Добавлено: 30.11.2022 20:26

Первая железная дорога России

11 ноября 1837 года была торжественно открыта первая железная дорога в России – Царскосельская. Она соединила Петербург с Царским селом и Павловском и была на тот момент шестой железной дорогой в мире.

Николай I сомневался в целесообразности строительства железной дороги, но австрийский инженер Франц Герстнер убедил императора в пользе железных дорог для переброски войск. Изначально Франц Герстнер собирался строить железную дорогу из Петербурга в Москву, при этом претендуя на монополию и право собственности. Особый комитет, созданный императором, отклонил это предложение, и Франц Герстнер предложил построить сначала небольшой отрезок до Царского Села.

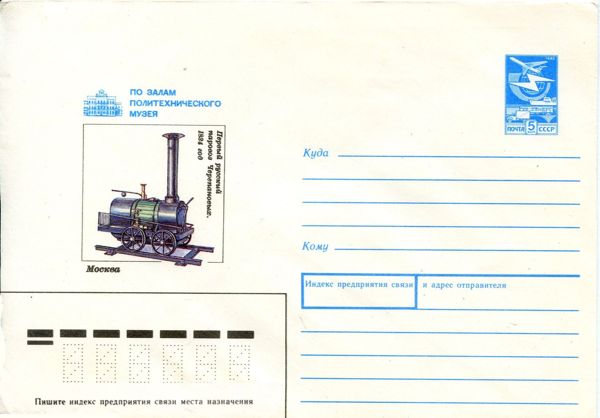

Художественный маркированный конверт СССР «Первый русский паровоз Черепановых», 1988 год

Все детали для строительства привозились из-за границы, паровоз, например, был заказан в Англии. Первые вагоны не была похожи на привычные нам: они были короче и скорее напоминали крытые повозки или дилижансы. Делились они на четыре класса: самыми комфортабельными были «берлины». А привычное нам название пошло от «ваггонов» – вагонов без крыши четвертого класса. По задумке Герстнера мощность паровоза стоставляла 40 лошадиных сил (для сравнения – современный небольшой автомобиль имеет мощность около 100 лошадиных сил), а паровоз мог тянуть вагоны с тремя сотнями пассажиров.

Газета «Ведомости» так отзывалась о запуске железнодорожного движения: «Была суббота, горожане стекались к старой полковой церкви Введения у Семеновского плаца. Они знали, что открывается необычная железная дорога и "стальной конь, везущий сразу много‑много карет" впервые отправится в путь. Однако не всем удалось увидеть первый поезд. К самой станции, возведенной совсем недавно, простолюдинов не пускали. Ровно в 12 часов 30 минут крохотный локомотив дал пронзительный свисток, и восемь вагонов с благородной публикой отправились по маршруту Петербург ‑ Царское Село».

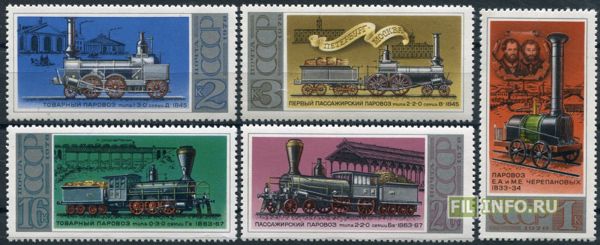

Серия почтовых марок СССР «История отечественного паровозостроения», 1978 год

Поезд доехал до Царского Села за 35 минут. Его вел сам Герстнер.

Впоследствии для императора и его семьи были построены специальные павильоны, в которые можно было попасть, минуя Царскосельский (ныне Витебский) вокзал и станцию в Царском Селе. Они сохранились до нашего времени.

Любопытно, что сначала поезда на паровой тяге ездили по железной дороге только по воскресеньям. В остальные дни вагоны тянули лошади. Стоимость билетов в зависимости от класса варьировалась от 2,5 рублей до 40 копеек.

Царскосельская дорога просуществовала в качестве самостоятельной ветки до начала XX века. А в 1904 году старый Витебский вокзал перестроили в полном соответствии с духом времени – в стиле модерн, с лифтами, поднятыми на уровень второго этажа платформами, сводчатым дебаркадером. Сейчас это, пожалуй, самый красивый вокзал Петербурга – и он сохранил «дух эпохи», поэтому на нем часто снимают исторические фильмы. И, сев на электричку до Пушкина, можно проделать тот же путь, что и первые пассажиры первого в России поезда.

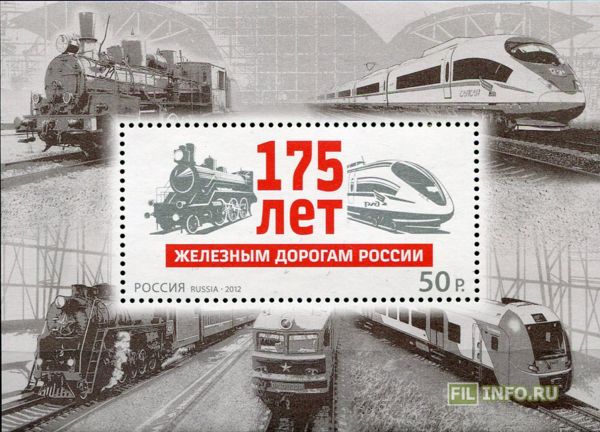

Почтовый блок России «175 лет железным дорогам России», 2012 год

Ирина Кварталова

Добавлено: 23.11.2022 14:33

Октябрьская революция

Октябрьская революция произошла в Петрограде 25 октября по юлианскому календарю. Но так как в 1918 году в России был введен григорианский календарь, соответствующий принятому в западном мире, годовщина революции стала отмечаться 7 ноября, хотя сама революция в народном сознании ассоциировалась с октябрем.

Серия почтовых марок СССР «34-я годовщина Великой Октябрьской социалистичесской революции», 1951 год

После Февральской революции власть формально принадлежала Временному правительству, но параллельно с ним действовал и Петросовет, в который входили депутаты из числа солдат и рабочих – более радикально настроенный, к тому же, находящийся в конфронтации с Временным правительством.

Большевики еще в августе готовили вооруженное восстание с целью свержения Временного правительства. Однако у них не было оружия и сил, сам же Ленин, находившийся в розыске, считал, что не доживет до тех времен, когда социалистический переворот произойдет.

Серия почтовых марок СССР «50 героических лет», 1967 год

Однако после того, как глава Временного правительства Керенский приказал отправить наиболее боеспособные военные части из Петрограда на фронт, среди солдат начались волнения и недовольство. Временное правительство подозревалось в намеренном устранении боеспособных частей из столицы для того, чтобы удержать собственную власть. Эти опасения поддержал Петросовет, и 18 октября на гарнизонном совещании представители полков высказались за поддержку вооруженного выступления против правительства, если такое выступление пройдёт от имени Петроградского совета.

Серия почтовых марок СССР «60 лет Великой Октябрьской социалистической революции», 1977 год

24 октября Петроградский военно-революционный комитет (ВРК) при поддержке вооруженных рабочих начал захват правительственных зданий. Началась вооруженная борьба ВРК с силами Временного правительства.

В ночь 25 октября солдаты и балтийские моряки захватили Главный почтамт, затем был взят и Николаевский (ныне Московский) вокзал. Ночью крейсер «Аврора» стал у Николаевского моста, этот мост был отбит у юнкеров и вновь сведён.

Во второй половине дня 25 октября начался штурм Зимнего дворца, где заседало Временное правительство. Малочисленность оборонявшихся и отсутствие поддержки в обществе привело к тому, что Временное правительство было свергнуто (по словам некоторых свидетелей, Керенскому удалось сбежать, переодевшись женщиной, хотя подтверждений этому нет). В тот же день на II Съезде Советов было избрано новое правительство – большевистское.

Почтовая марка СССР «Всесоюзная филателистическая выставка в честь 70-летия Великой Октябрьской социалистической революции в Ленинграде. Надпечатка», 1987 год

В результате Октябрьской революции 1917 года изменился государственно-политический, идеологический и общественно-экономический строй, на большей части территории бывшей Российской империи образовалось государство, получившее в 1922 году название Союз Советских Социалистических республик.

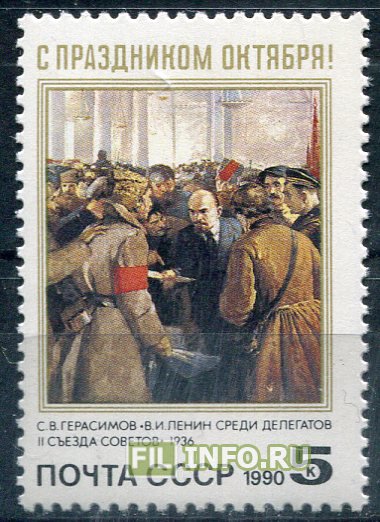

Почтовая марка СССР «73-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции», 1990 год

Провозглашенная большевиками Власть Советов просуществовала в России 73 года.

Оценки Октябрьской революции диаметрально противоположны. Ее рассматривают и как национальную трагедию, приведшую страну к тоталитаризму, и как крах великой империи, и как величайшее прогрессивное событие в истории человечества, спасшее страну от гнета монархии и приведшее человечество в космос.

Октябрьской революции посвящено огромное количество почтовых марок, конвертов и открыток.

Ирина Кварталова

Добавлено: 17.11.2022 14:15

Вступление на престол Николая II

2 ноября 1894 года вступил на престол после скоропостижной смерти отца, Александра III, его сын Николай Александрович, император Николай II.

Марки-деньги Российской империи номиналом 10 коп. с изображением Николая II (по фотографии). На оборотной стороне Государственный герб России и текст, 1915 год

Он принял от отца аграрную страну с развивающейся экономикой, но полную социальных противоречий, и, наследуя отцовскому консерватизму, не стремился к реформам. Он настороженно относился ко всем либерально настроенным людям в своем окружении, и старался вместо талантливых и способных чиновников назначать лояльных ему.

Правление Николая II началось со скандала. Первой публичной речью государя стало выступление 17 (29) января 1895 года перед делегациями от разных губерний. Делегаты от Тверской губернии просили царя увеличить роль общества в управлении государством, на что Николай II назвал их просьбу «бессмысленными мечтаниями». Эта речь показала русскому образованному обществу, что царь не собирается идти на уступки и ограничивать самодержавие.

Другое событие, восстановившее народ против государя, произошло во время коронации, 18 мая 1896 года. В давке на Ходынском поле при раздаче бесплатных угощений и сувениров погибло несколько тысяч человек (по официальной версии 1300, по неофициальной – около 4000). Однако празднования не были отменены, а Николай II присутствовал тем же вечером на балу у французского посла, и этот поступок общественность тут же осудила.

Почтовая марка России «Николай II», 1998 год

Последующие политические решения царя вызывали все более массовый протест в обществе. Это и вооруженное подавление мирной демонстрации 9 января 1905 года, и нерешительность в реформах, и русско-японская война, и вступление в первую мировую войну. В годы правления Николая II царила строгая цензура, были запрещены политические собрания, университеты лишились части свобод, за «политические» статьи ссылали в Сибирь. В итоге царем были недовольны все: не только социалисты и демократы, но и простой народ, который не хотел воевать и терпеть тяготы жизни ведущей войну страны.

Серия почтовых марок России «История Первой мировой войны», 2014 год

Несмотря на успех экономических и социальных реформ Столыпина и Витте и значительный рост экономики к 1913 году, в России не успел сформироваться достаточно широкий класс мелких собственников, а война способствовала успеху большевистской агитации среди рабочих и крестьян.

Николай II не был жестоким человеком, но он был человеком, который не мог эффективно управлять страной, оказавшейся в кризисном периоде своего развития. В марте 1917 года, после Февральской революции, от отрекся от престола под давлением Временного правительства. В августе того же года он с семьей был отправлен в Тобольск, а затем в Екатеринбург, где вся царская семья была расстелена в июле 1918 года.

Сейчас, век спустя, череда трагических решений, принятых Николаем II во время правления, кажется логично приводящей к революции и смене власти. Однако когда царь вступал на престол, никто не мог предсказать подобного хода событий. Не было ни злого рока, ни коварного умысла – была цепь решений, которые постепенно привели империю к кризису. К сожалению, Николай II осознал это слишком поздно.

Серия почтовых марок СССР «70-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции», 1987 год

Ирина Кварталова

Добавлено: 09.11.2022 11:47

Первый футбольный матч в России

24 октября 1897 года в России прошёл первый официально зафиксированный футбольный матч.

Сейчас футбол – это не только зрелище, собирающее миллионы зрителей у телевизоров и десятки тысяч – на стадионах, но и самая обыкновенная, знакомая многим дворовая игра. Для нее даже не требуются ворота, правила довольно просты, да и играть можно неполными командами – был бы мяч. Но в конце XIX века все было не так просто.

Серия почтовых марок Греции «Спорт», 1986 год

Футбол в Россию привезли англичане – рабочие заводов, которые стали активно строиться по всей стране во второй половине XIX века. Играли они в основном в своем кругу: для русского рабочего такой вид досуга был дикостью – чтобы после двенадцатичасовых смен по шесть дней в неделю еще и бегать за каком-то мячом?

Все изменилось в конце XIX века, когда спорт и спортивные игры становились все популярнее в обществе, и на них обратила внимание респектабельная публика.

Серия почтовых марок Макао «Чемпионат мира по футболу, США», 1994 год

Матч, прошедший в 1897 году в Санкт-Петербурге, провели команды Василеостровского общества футболистов и Кружка любителей спорта, счет был 6:0 в пользу василеостровцев. За них как раз играли в основном англичане с текстильной фабрики, которые футболом занимались давно. Российская же команда винила в своем проигрыше... неправильные бутсы!

В начале века футбол в России – это все еще элитарная игра. Для него нужно было покупать специальную экипировку – футболку, шорты, бутсы и гольфы, а еще нужен был мяч. Все это могли позволить себе только обеспеченные люди. Поэтому изначально против фабричных рабочих выходил «средний класс». А еще нормы того времени не позволяли мужчине оголять колени, поэтому первые футболисты так и и играли – в брюках!

Художественный маркированный конверт России «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России. Из истории чемпионатов мира по футболу: Франция 1938 г. Финал», 2015 год

Болельщики, которые приходили на матчи, плохо разбирались в правилах, они шли ради зрелища. Сохранились газетные заметки, в которых репортеры описывали неистовство публики при любом сильном ударе по мячу, неважно, были ли он сделан в сторону ворот соперника, или это была «свечка».

Важно заметить, что игроки в футбол не были профессиональными спортсменами – они не получали деньги за свою игру. Изначальная концепция спорта вообще не предусматривала подобного, и показывать свою силу и выносливость за деньги допустимо было только в цирке.

Серия почтовых марок СССР «VI первенство мира по футболу в Стокгольме (Швеция)», 1958 год

Футбол быстро набирал популярность в России – уже в 10-е годы XX века в него играли и рабочие, и обитатели трущоб, и средний класс. Многие известные российские команды – например, «Зенит» – вышли из заводских команд . Спорт, некоторое время бывший элитарным, вернулся к своей народной сути, и стал игрой, в которую играют во дворах, на школьных стадионах, в любительских командах.

Художественный маркированный конверт СССР «Соревнования на приз «Кожаный мяч», 1973 год

Ирина Кварталова

Добавлено: 31.10.2022 11:07

Реформа русской орфографии в 1918 году

Существует убеждение, что реформа орфографии в 1918 году была инициирована исключительно большевиками, как и прочие реформы этого времени, отвергающие старый режим и все его признаки – от экономики до языка.

Однако это не так. Еще в 1904 году проект реформы орфографии был предложен Алексеем Александровичем Шахматовым, филологом и лингвистом, академиком Академии наук. Несколько лет ушло на детальную разработку всех положений реформы, и с 1912 года стали выходить отдельные издания, напечатанные по новым правилам.

Почтовая марка СССР «400 лет первому русскому печатному календарю», 1974 год

Это была необходимость, которая проистекала из изменений языка.

В древнерусском алфавите, который частично использовался до революции, каждой букве соответствовал свой особенный звук, даже Ъ имел звуковое соответствие – очень краткий звук, нечто среднее между О и А. В современном же русском языке в различных диалектах мы можем встретить отголоски этого звукового разнообразия – носителям этих диалектов как раз скорее не хватает современного алфавита, чтобы описать то, что они произносят.

Но со временем различия между звуками стирались, речь городских жителей и деревень, расположенных по соседству с большими городами, стремилась к унификации. Появились «лишние» буквы, которые уже не обозначали особенные звуки – например, ять, фета или i «и десятичное», а так же Ъ на конце слов.

Большевики, имея монополию на всю печатную продукцию, могли беспрепятственно осуществить подобную реформу, которая, к тому же, экономила при печати бумагу – ведь одно только исключение Ъ из конца слов, например, сэкономило при переиздании «Войны и мира» Л. Н. Толстого целых 75 страниц!

Итак, каковы же были основные положения реформы орфографии 1918 года?

Буквы «ять», «фита», «I» («и десятеричное») были выведены из употребления. Вместо них отныне следовало употреблять «Е», «Ф», «И». Твёрдый знак в конце слов и частей сложных слов ликвидировался. Изменялись правила написания ряда приставок и окончаний, например, приставок на –з –с. Меры большевиков были стремительны и категоричны – вплоть до изъятия литеры буквы «Ъ» (твёрдого знака) из типографий. Именно тогда наборщикам пришлось использовать апостроф в середине слов как разделительный знак: это стало восприниматься как часть реформы, хотя на самом деле с точки зрения декрета Совнаркома такие написания являлись ошибочными.

Эта реформа была самой кардинальной из всех прочих. Ее, конечно же, во многом не поддерживала интеллигенция и эмигрантское сообщество, но даже среди эмигрантов уже к середине 20-х годов распространилась новая орфография.

Почтовая марка ГДР, посвященная русскому языку, 1979 год

В 1956 году была проведена еще одна реформа орфографии, где были унифицированы правила пунктуации, орфографии и грамматики. По сути, мы до сих пор пишем по этим правилам.

Сейчас тоже часто поднимают вопрос о реформе русского правописания – ведь у нас до сих пор хватает сложных запутанных правил с множеством исключений, которые трудно запоминаются в школе. Однако успех реформы 1918 года заключался еще и в том, что население не было в подавляющей части грамотным. Такую реформу гораздо легче проводить, когда типографии принадлежат государству, а образование имеет небольшое количество людей – им легче переучиться. А учитывая, какой общественный резонанс вызвало, например, недавнее решение о необязательности буквы Ё в печатных изданиях за исключением букварей, переучивать такое огромное количество людей на новый лад, а так же изменять все учебники, книги, программы, карты, вывески и т.д. ученым-лингвистам не представляется возможным.

Почтовая марка России «50 лет Государственному институту русского языка», 2016 год

Ирина Кварталова

Добавлено: 24.10.2022 22:36

Первый искусственный спутник Земли

Первый искусственный спутник нашей планеты был выведен на орбиту 4 октября 1957 года с космодрома, который впоследствии назвали Байконур.

Это событие стало началом космической эры. Изображение «Спутника-1» облетело весь мир и стало одним из самых узнаваемых символов Советского Союза, а само слово sputnik вошло во многие языки как наименование первого искусственного спутника Земли.

Художественный маркированный конверт. Россия, 2013 год

Над его запуском трудилась команда ученых: наряду с Сергеем Королёвым это были, например, М.В. Келдыш, М.К. Тихонравов, Н.С. Лидоренко, В.И. Лапко, Б.С. Чекунов и многие другие. Советское правительство поставило перед командой задачу: вывести на орбиту спутник как можно раньше, опередив в этом американцев.

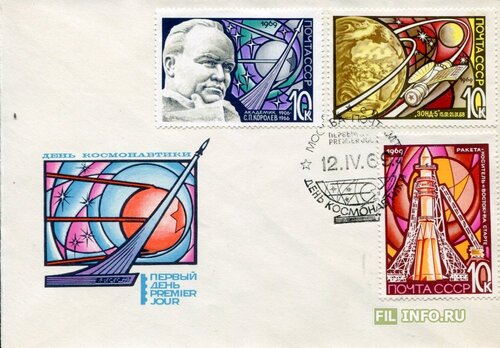

Конверт первого дня. СССР, 1969 год

Разработка космической программы, прерванной в годы репрессий и войны, возобновилась в 1946 году, в августе которого Сергей Королёв был назначен главным конструктором баллистических ракет дальнего действия. В 1947 году лётные испытания ракет «Фау-2», собранных в Германии, положили начало советским работам по освоению космоса.

Изначально спутник должен был быть тяжелее и нести на себе дополнительное научное оборудование весом 200-300 кг, но от этого проекта отказались, так как аппаратуру планировали создать к 1958 году, а к этому времени, в Международный геофизический год, должны были вывести на орбиту собственный аппарат. Поэтому конструкция советского спутника была предельно упрощена: он представлял собой шар диаметром 58 сантиметров, весил 83,6 килограмма, был оснащен четырьмя антеннами длиной 2,4 и 2,9 метра для передачи сигналов работающих от батареек передатчиков.

Серия из двух почтовых марок «Первый искусственный спутник Земли». СССР, 1957 год

На 315 секунде после старта спутник отделился от второй ступени ракеты-носителя, и сразу его позывные «Бип! Бип!» услышал весь мир.

Существует легенда, что спутник можно было наблюдать в небе невооруженный глазом. На самом деле то, что принималось за спутник – это как раз та самая вторая ступень ракеты. Отражающая площадь спутника слишком мала, чтобы можно было легко его различить среди других небесных тел.

Почтовый блок «25 лет запуску первого искусственного спутника Земли». СССР, 1982 год

Спутник пробыл на орбите до 4 января 1958 года, а его радиопередатчики работали в течение двух недель после старта.

Первому спутнику Земли посвящены марки, открытки и конверты, медали, художественные и документальные фильмы и даже монументы! Запуск советского спутника нанес удар по престижу США, где искусственные спутники широко обсуждались, но, «как оказалось, 100 процентов дела пришлось на Россию…». А еще первый спутник дал серьезный толчок к развитию интернета.

Серия марок «Связь с помощью спутников». Аргентина, 1968 год

Ирина Кварталова

Добавлено: 16.10.2022 10:06

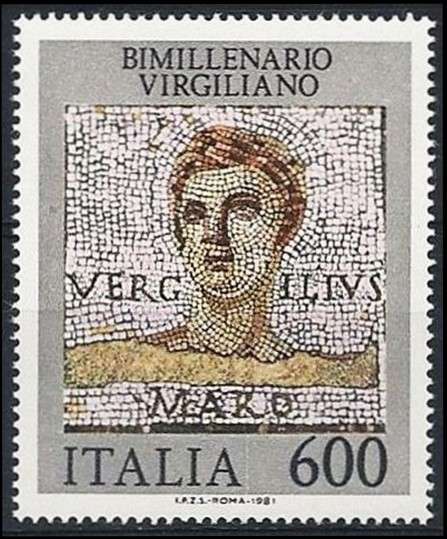

Один день в древнеримской школе

Сейчас, когда мы говорим «школа» или «тетрадь», или «каникулы», или «педагог», мы не задумываемся о происхождении этих слов – настолько привычными они стали. А ведь они пришли в русский язык (и не только в него) из латыни, куда в свою очередь попали из греческого. Уже тогда, две тысячи лет назад, существовали школы, и похожие, и отличающиеся от привычных нам. В них не было уроков по 45 минут, учебников или утвержденных государством программ обучения, часто не было и самих зданий, где бы проводились занятия, но были строгие учителя, заставляющие зубрить тексты Горация или Цицерона, упражнения, которые и сейчас используют школьные учителя гуманитарных дисциплин – например, диспуты и дискуссии.

Историки сходятся на том, что довольно значительная часть населения Рима в I – II вв. н. э. умела, как минимум, читать. Об этом свидетельствуют надписи на зданиях или надгробиях, на ошейниках рабов, на амфорах, и, конечно, многочисленные «граффити», которые оставляли римляне на стенах в общественных местах.

Чтению, письму и счету учили в «начальных» школах. Уроки обычно проходили прямо на улице, в тени какого-нибудь портика. Не было парт, дети сидели на табуретах или прямо на земле, а вместо привычных тетрадей использовали вощеную дощечку. Сейчас в школе мы учимся писать прописными буквами, но в Древнем Риме такого способа письма еще не существовало, и все буквы были «печатными». Но уже существовали подобия современных прописей! На дощечке учитель вырезал буквы, и дети повторяли их палочкой, отрабатывая правильные движения рукой.

Так как учебников в «начальной» школе не было, все тексты приходилось запоминать. Эта традиция благополучно просуществовала почти две тысячи лет, и только в XX веке учителя перестали терзать детей бесконечным заучиванием наизусть. Сам же выбор текстов для заучивания объяснить сложно, возможно, учителя брали наиболее яркие отрывки из древних и современных авторов, но интересно то, что многие тексты дошли до нас именно благодаря этим учителям: так как они были востребованы, их переписывали чаще всего, и они лучше всего сохранились и потом использовались уже в практике средневекового монастырского обучения.

Дети, едва освоив азы чтения, письма и счета, в большинстве своем обучение не продолжали. Только семьи с достатком и определенными амбициями могли позволить себе обучать детей дальше, готовя их преимущественно к политической карьере.

Грамматик – преподаватель «средней» школы – преподавал не только, собственно, грамматику, но и греческий язык, который считался языком культуры, литературу, географию, математику, астрономию, музыку. Все это есть и в современном школьном расписании, но есть и отличия – в Древнем Риме не преподавали ни технические, ни естественнонаучные дисциплины. Да и не могли преподавать – в то время естественные науки еще не сформировались как отдельные дисциплины и существовали в лоне философии.

Грамматик занимался с подростками примерно до пятнадцати лет, и если семья хотела подготовить сына к публичной карьере, то нанимала ритора – человека, который преподавал искусство красноречия. Именно на этих занятиях ученики отстаивали свою точку зрения на определенный вопрос, учились анализировать «за» и «против», произносили речи, выступали в роли персонажей из прошлого, а также дискутировали друг с другом. Так они учились успешно выступать в суде или на заседаниях сената.

Интересно, что многие учителя были рабами. Само слово «педагог» означало изначально «раб, который отводит ребенка в школу». Их статус, даже грамматиков и риторов, не был высок в древнеримском обществе, а учителям «начальной» школы приходилось особенно тяжело – им платили мало и нужно было подрабатывать, чтобы свести концы с концами. В этом смысле за две тысячи лет мало что изменилось!

Кварталова Ирина

Добавлено: 05.10.2022 19:52

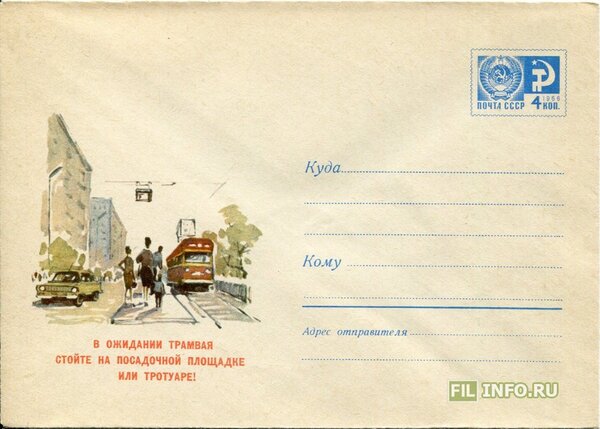

Петербургский трамвай

Каждый, кто бывал в Санкт-Петербурге возле станции метро «Василеостровская», видел, конечно, необычный памятник: вагончик, похожий на трамвайный, тянут по рельсам две лошади. Это – памятник петербургской конно-железной дороге, или, как ее называли в народе, конке, предшественнице современного трамвая.

Почтовая марка Финляндии 1988 года

Конка ездила по Петербургу со второй половины XIX века по 1917 год и была очень популярна у горожан, хотя имела небольшую скорость: всего 8 км/час.

Интересно, что в конце XIX века, когда уже использовалось электричество, владельцы конок препятствовали развитию трамвая, поэтому в 1895 году электрический трамвай был запущен по льду Невы, поскольку закон ограждал коночников от конкуренции на улицах города. Шпалы, рельсы и столбы для контактной сети врезались прямо в лёд. Такой необычный трамвай просуществовал до 1910 года.

Разумеется, конка не могла справиться с грузоперевозками и количеством пассажиров, так как население Петербурга неуклонно росло. Впоследствии имущество конно-железных дорог перешло в собственность города, и в 1898 году была создана комиссия по разработке трамвая, как в других крупных городах мира.

29 сентября 1907 года в Санкт-Петербурге было открыто регулярное трамвайное движение. Первая трамвайная линия протянулась от Главного штаба до 8-й линии Васильевского острова.

Серия почтовых марок России 1996 года

Первые трамвайные вагоны были заказаны в Англии, а так же поставлялись с Коломенского и Мытищинского заводов, вагоны так же выпускали Путиловский (ныне Кировский) и Петербургский вагоностроительный заводы. Это были деревянные вагоны с деревянными сиденьями, а место вагоновожатого находилось за перегородкой на открытой площадке, и зимой приходилось работать в шубе. Сначала вагоны делились на классы, но потом от этого решили отказаться, и проезд стал стоить одинаково для всех - 5 копеек за один участок. А еще стоимость проезда зависела от участка маршрута, поэтому у кондуктора были ленты с билетами разных цветов – для разных участков.

Интересно, что в отличие от конки, трамвай строился уже так, как привычно нам: двухпутным, с трамвайными кольцами. Сейчас однопутная линия трамвая сохранилась только в одном месте в городе — на проспекте Луначарского от Выборгского шоссе до проспекта Энгельса, но она не используется для пассажирских перевозок.

К 1914 году почти все основные улицы города были связаны трамвайным движением, но с началом Первой мировой войны стало не хватать топлива для электростанций, а работники, которые могли бы обслуживать пути и вагоны, ушли на фронт. Поэтому до начала 20-х годов трамвай находился в упадке, и только после Гражданской войны власти стали восстанавливать прежний парк, закупать новые вагоны и проводить новые маршруты.

ХМК / Художественный маркированный конверт СССР 1968 года

Ирина Кварталова

Добавлено: 27.09.2022 21:07